海釣りで「万能餌」として絶大な信頼を寄せられるイソメ。しかし、その圧倒的な釣果の裏で、「そもそもイソメはどこで生息していますか?」という根源的な疑問を持つ方も少なくないでしょう。特に代表的なアオイソメはどこに住んでいますか?といった具体的な生息地、そしてよく似たゴカイはどこにいるのかという違いについて、明確に答えられる人は意外と少ないものです。

この記事では、そんなイソメに関するあらゆる疑問に終止符を打つべく、イソメの掘り方は?という基本的な採取方法から、イソメの採取が可能な北海道の事例、さらにはイソメはどこで買うのが最も効率的かという入手方法まで、徹底的に深掘りして解説します。

また、なぜイソメが釣れる理由は何ですか?という科学的な背景や、アオイソメの別名である青虫は釣りに使えますか?という汎用性、さらにはイソメは噛むのか?といった釣り人が直面するリアルな注意点にも専門的な視点からお答えします。購入後に頭を悩ませるイソメは何日もつの?という保存期間の問題、その生態に迫るイソメの繁殖や養殖、そして輸入を支える青イソメの養殖場の現状、最後に環境問題にも関わる「余ったイソメを海に捨てるのは適切か」という問いまで、この記事一本で全ての情報が手に入るよう、網羅的にお届けします。

この記事でわかること

- イソメの生物学的な特徴と具体的な生息環境の違い

- 初心者でも実践可能なイソメの採取方法と購入場所の選び方

- 科学的根拠に基づくイソメの活用法と安全な取り扱い方

- イソメを長持ちさせるプロの保存術と環境に配慮した扱い方

イソメはどこにいる?基本的な生息地と種類

- そもそもイソメはどこで生息していますか?

- アオイソメはどこに住んでいますか?

- 似ているゴカイはどこにいるのか

- イソメの掘り方と北海道での採取方法

- 釣り用のイソメはどこで買うのが良い?

- イソメの養殖と青イソメの養殖場の実態

そもそもイソメはどこで生息していますか?

イソメは、環形動物門多毛綱(かんけいどうぶつもんたもうこう)に属する海産動物の総称であり、陸上で見かけるミミズや、水田にいるヒルと同じ「環形動物」の仲間に分類されます。環形動物の最大の特徴は、「体節(たいせつ)」と呼ばれる同じような構造のパーツが数多く連なって、ミミズのような細長い体を形成している点です。イソメは、その環形動物が海という環境に高度に適応したグループであり、世界中の海洋に広く分布。その種類は知られているだけで約8,000種以上、日本近海だけでも数百種が生息しているとされ、釣り餌として利用されるのは、その中のごく一部に過ぎません。

彼らの主な生息地は、海岸線の浅瀬、特に潮の満ち引きの影響を受ける「潮間帯(ちょうかんたい)」から、その少し沖の「潮下帯(ちょうかたい)」にかけての海底です。具体的には、以下のような環境を好んで棲み処とします。

イソメが好む3つの環境タイプ

1. 砂地(砂浜・サーフ)

キスやヒラメなどが生息するような、比較的きれいな砂が広がる環境です。ここには「イシゴカイ(ジャリメ)」や「チロリ」といった、体が細く動きの素早い種類のイソメが多く生息しています。彼らは砂の中に粘液で固めた巣穴(棲管)を作り、その中で生活しながら、砂の中の有機物(デトリタス)などを食べています。

2. 泥地(干潟・河口域)

河川から栄養分が豊富に流れ込む、泥が堆積した環境です。特に海水と淡水が混じり合う汽水域の干潟は、多くの生物を育む「海のゆりかご」とも呼ばれ、釣り餌の代表格である「アオイソメ」などが高密度で生息しています。泥の中に複雑な巣穴を掘り、身を隠しています。

3. 岩礁帯・ゴロタ場

大小さまざまな岩や石が転がっている環境です。イソメたちは岩の隙間や、石の下の湿った砂の中に潜んでいます。特に大型になり、クロダイやマダイの大物狙いで珍重される「イワイソメ(ホンムシ)」は、その名の通り、岩盤の割れ目や礫(れき)が固まった層の中に穴を掘って生息しているのが特徴です。

豆知識:イソメの名前の由来

「イソメ」という名前の語源は、「磯のミミズ」が転じたものという説が有力です。その名の通り、磯などの沿岸部(沿岸帯)に生息し、陸のミミズとよく似た細長い形状をしていることから、古くから釣り人にそのように呼ばれ、親しまれてきました。

生態系におけるイソメの役割と「釣れる」理由

イソメは夜行性の種類が多く、昼間は巣の中に隠れ、夜になると這い出して活発に活動します。彼らの多くは、生物の死骸やフンなどが分解されてできた有機物粒子「デトリタス」を食べる雑食性です。この食性により、イソメは海底の有機物を分解し、水質を浄化する「海の掃除屋」としての重要な役割を担っています。海洋生態系における物質循環の根幹を支える、縁の下の力持ちなのです。

そして、イソメ自身もまた、カニやエビといった甲殻類、ハゼやカレイなどの底生魚、さらにはシギやチドリといった渡り鳥にとっても極めて重要な食料源となっています。つまり、イソメは沿岸域の食物連鎖の土台を形成する生物であると言えます。イソメが非常によく釣れるのは、多くの魚にとって日常的に捕食している「主食」の一つだからに他なりません。

イソメ探しでよくある失敗と成功のコツ

イソメの採取に初めて挑戦する際、「干潟や砂浜ならどこでも掘れば見つかるだろう」と考えてしまいがちですが、これが最もよくある失敗例です。実際には、波が直接打ち付けるような場所や、底質が硬すぎる場所にはほとんど生息していません。

よくある失敗事例

「大潮の干潮時に意気込んで砂浜へ向かったが、波打ち際や観光客が歩くような硬い砂浜を何時間も掘り続けた。しかし、見つかったのは小さな貝殻ばかりで、イソメは一匹も採れなかった…」

【教訓】イソメは波の影響を嫌い、ある程度穏やかで、適度に湿り気を含んだ砂や泥を好みます。闇雲に掘るのではなく、地形や環境をよく観察し、「イソメが棲みやすい場所」を見極めることが成功への近道です。

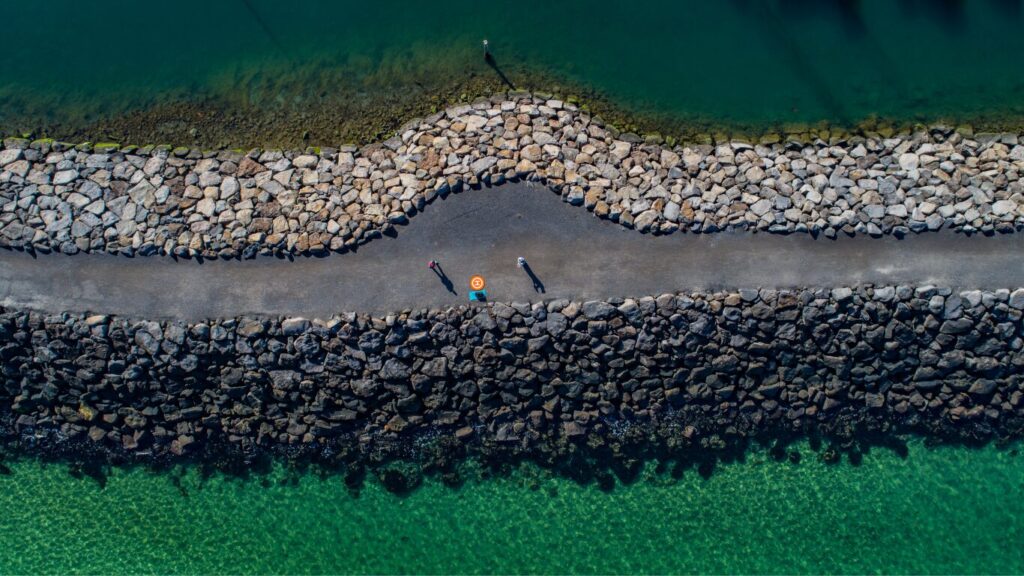

成功のコツは、河口近くで流れが緩やかになっている場所や、大きな岩や堤防で波が遮られているワンド状の地形を探すことです。このような場所は、イソメの餌となる有機物が溜まりやすく、イソメ自身も安定して暮らすことができます。足で踏んでみて、少しズブッと沈むような柔らかさの場所が有望なポイントと言えるでしょう。

アオイソメはどこに住んでいますか?

釣り餌として最もポピュラーで、多くの釣り人が一度は手にしたことがあるであろうアオイソメ。しかし、その正体や本来の生息地について詳しく知る人は多くありません。実はアオイソメは、私たちの釣りを支える一方で、日本の生態系という観点からは少し複雑な側面を持っています。

アオイソメは、学名を Hediste diadroma とされる種が代表的で、別名「朝鮮ゴカイ」や「韓国ゴカイ」とも呼ばれます。この別名が示す通り、実はもともと日本には自然分布していなかった外来種です。現在、日本国内の釣具店で販売されているアオイソメのほぼ100%が、中国や韓国で採取された天然個体、あるいは現地で養殖された個体を輸入したものとなっています。彼らがどのような経緯で日本に定着し、どのような環境を好んで生息しているのかを詳しく見ていきましょう。

アオイソメの正体:実は身近な外来種

アオイソメがいつ、どのようにして日本沿岸に侵入したかについては諸説ありますが、船舶の航行時に船底の海水を取り込み、重りとしてバランスを保つ「バラスト水」に混じって運ばれてきたという説が有力です。国立環境研究所の侵入生物データベースにおいても、本種(和名:イソメ)は「我が国では北海道から九州、沖縄の各地に定着」していると報告されています。(参照:国立研究開発法人国立環境研究所 侵入生物DB)

輸入された釣り餌の一部が逃げ出したり、釣り人によって放流されたりしたことで、日本の環境に定着したと考えられています。今では日本の各地でその姿を見ることができますが、彼らが本来最も繁栄しているのは、やはり大陸の広大な河口域なのです。

豆知識:アオイソメの体の光沢の秘密

アオイソメの体表が青緑色に鈍く光るのは、体表面にある「イリドフォア」と呼ばれる色素胞が光を反射・干渉させるためです。この独特の色合いと、水中での艶めかしい動きが、魚の捕食本能を強く刺激する一因とされています。

アオイソメが好む「汽水域」とはどんな場所か

アオイソメの生息地を理解する上で最も重要なキーワードが「汽水域(きすいいき)」です。汽水域とは、河川の淡水と海の海水が混じり合う、中間的な塩分濃度の水域のことを指します。具体的には、大きな川の河口や、海と繋がった湖(汽水湖)、入り組んだ湾の奥などがこれにあたります。

アオイソメは、完全な海水よりもやや塩分濃度が低い環境、具体的には塩分濃度が15~25‰(パーミル)程度の環境を最も好むとされています。ちなみに、一般的な外洋の海水は約35‰、河川の淡水はほぼ0‰です。この塩分濃度の低い環境への適応能力の高さが、アオイソメが河口の泥地で大繁殖できる大きな理由です。

こうした汽水域の干潟や泥地は、河川が山から運んできた栄養分が豊富に堆積し、微生物やプランクトンが大量に発生します。アオイソメはこれらの有機物を餌とし、自身もまた鳥や魚たちの餌となる、まさに汽水域の生態系を支える重要な存在なのです。

釣り餌として不動の人気を誇る理由

「なぜ日本の在来イソメではなく、輸入品のアオイソメが主流なのか?」という疑問を持つ方もいるかもしれません。その理由は、以下の3つの商業的なメリットに集約されます。

| 理由 | 詳細 |

|---|---|

| 圧倒的な安さ | 中国や韓国の広大な干潟で大量に採取・養殖できるため、生産コストが低い。国内産のイワイソメなどに比べ、半額以下で購入できることも珍しくない。 |

| 驚異的な生命力 | 環境の変化に強く、非常にタフ。適切な温度管理をすれば長期間保存が可能で、針に付けても長時間活きが良い。この扱いやすさが、流通・販売面で大きな利点となる。 |

| 安定した供給量 | 養殖技術が確立されており、季節を問わず一年中、大量に安定して供給が可能。釣り具店は品切れのリスクなく、いつでも商品を棚に並べることができる。 |

これらの理由から、アオイソメは日本の釣り文化に深く浸透し、初心者からベテランまで、誰もが手軽に使える「国民的釣り餌」としての地位を確立しました。彼らが住んでいるのは、遠く大陸の河口域ですが、その恩恵は日本の釣り人にとって計り知れないものがあるのです。

似ているゴカイはどこにいるのか

イソメと並んで、釣り餌の定番として知られるのが「ゴカイ」です。多くの釣り人がこれら二つを「虫エサ」として一括りにしがちですが、その生態や釣り餌としての特性には明確な違いがあり、これを理解することが釣果を大きく左右します。見た目が酷似しているため混同されやすいイソメとゴカイですが、生物学的な分類から見ていきましょう。

まず、「ゴカイ」という言葉は、イソメも含む「多毛綱」の生物を指す広い意味での総称として使われることもありますが、生物分類学上では、イソメが主に「イソメ科」に属するのに対し、釣り餌で言うゴカイの多くは「ゴカイ科」や近縁の科に分類されるなど、異なるグループに分けられます。釣り餌として私たちが利用する代表的なゴカイは、通称「イシゴカイ」または「ジャリメ」と呼ばれる種類です。このイシゴカイの標準和名は「ニホンイソゴカイ」(Hediste japonica) であり、実はアオイソメと同じイソメ科に属する近縁種です。しかし、釣り餌の世界ではその見た目や生態、用途の違いから、アオイソメとは明確に区別され、「ゴカイ」の一種として扱われるのが一般的です。この記事でも、その慣例に従い解説を進めます。

イシゴカイ(ジャリメ)の生態と好む環境

イシゴカイ(ジャリメ)は、その名の通り、石や砂利が混じるような環境にその答えがあります。アオイソメが栄養豊富な泥地を好むのとは対照的に、イシゴカイはより水質がクリアで、海底が固く締まった砂地や、石・貝殻が点在する砂利浜(ジャリ浜)を主な棲み処とします。

このような環境を好む理由は、彼らの生態に深く関わっています。

1. 安定した巣穴の確保:

体が柔らかいイシゴカイにとって、波や水流で崩れにくい固い砂地は、安定した巣穴(棲管)を維持するのに適しています。泥地のように柔らかすぎると、巣穴がすぐに埋まってしまうのです。

2. 潮通しの良さ:

彼らが生息する場所は、比較的潮通しが良い沿岸部です。良好な水流は、新鮮な酸素と、彼らの餌となる微細な有機物を常に供給してくれます。アオイソメが栄養の「量」を重視するのに対し、イシゴカイは環境の「質」を重視するタイプと言えるかもしれません。

物理的な特徴として、イシゴカイはアオイソメに比べて体が細く、非常に柔らかい点が挙げられます。体色は赤みがかった茶褐色や緑色のものが多く、アオイソメの青光りする体表とは見た目の印象も異なります。この「細くて柔らかい」という特徴が、釣り餌としての価値を決定づけています。

豆知識:「ジャリメ」の語源

「ジャリメ」という愛称は、「砂利(じゃり)」にいる「ミミズ」のような生き物、という言葉が縮まったものとされています。彼らの生息環境を的確に表現した、釣り人ならではの呼び名です。

釣り餌としての使い分け:適材適所の考え方

釣りにおいて釣果を伸ばす秘訣の一つに、「マッチ・ザ・ベイト」という考え方があります。これは、ターゲットとなる魚が普段食べている餌に、形や大きさを合わせるという戦略です。イソメとゴカイの使い分けは、まさにこの「マッチ・ザ・ベイト」の実践と言えます。

イシゴカイの「細くて柔らかい」体は、キスやハゼ、小ダイ、メゴチといった、口が小さく吸い込むように捕食する魚にとって、まさに理想的な餌です。太くて硬いアオイソメでは、魚が餌を吸い込みきれずに針掛かりしない「アタリはあるのに釣れない」という状況に陥りがちです。これは、特に初心者が経験しやすい失敗例と言えるでしょう。

よくある失敗事例

「サーフからのキス釣りに挑戦。餌は万能だというアオイソメを太めに付けて投げた。竿先にブルブルと小気味よいアタリは頻繁にあるのに、何度合わせても全く針掛かりしない。餌だけが取られて戻ってくる…」

【教訓】これは典型的な、餌のサイズが魚の口に合っていない例です。キスの小さな口では、太いアオイソメの先端を咥えることしかできず、針がある部分まで吸い込むことができません。このような状況では、餌をイシゴカイに変えるだけで、面白いように釣れ始めることがよくあります。

アオイソメがそのアピール力で広範囲の魚に有効な「集魚力の餌」だとするならば、イシゴカイは特定のターゲットに的を絞った「食わせの餌」です。狙う魚種や釣り場の状況に応じて、的確な餌を選択する。この戦略的な思考こそが、釣りの奥深さであり、面白さなのです。

【完全比較】アオイソメ vs イシゴカイ(ジャリメ)

最後に、これまでの情報を基に、二つの代表的な虫エサの特徴を表にまとめました。釣具店でどちらの餌を買うか迷った際の参考にしてください。

| 項目 | アオイソメ | イシゴカイ(ジャリメ) |

|---|---|---|

| 分類 | イソメ科(Hediste diadroma等) | イソメ科(Hediste japonica)※通称ゴカイ |

| 主な生息地 | 河口付近の砂泥地(汽水域を好む) | 潮通しの良い固い砂地、砂利浜 |

| サイズ・形状 | 比較的太く、体長も長い。体は硬め。 | 細く、小ぶり。非常に柔らかい。 |

| 体色 | 青みがかった光沢のある体表 | 赤みがかった茶褐色や緑色 |

| 得意な魚種 | カレイ、アイナメ、スズキ、クロダイなど多種多様な魚 | キス、ハゼ、メゴチ、小ダイなど口の小さい魚 |

| アピール方法 | 強い匂いと大きな動きで魚を寄せる(集魚力が高い) | 自然な動きと食べやすいサイズで食わせる(食わせ能力が高い) |

| 流通・価格 | 主に中国・韓国からの輸入品。安価(50g 500円前後) | 主に国内で養殖。やや高価(アオイソメの1.5倍程度) |

イソメの掘り方と北海道での採取方法

釣具店で手軽に購入できるイソメですが、自分で採取することには特別な魅力があります。新鮮で活きの良い餌が手に入るだけでなく、自然と触れ合い、ターゲットとなる魚の生態系をより深く理解するきっかけにもなります。しかし、やみくもに海岸を掘っても、貴重な時間と労力を浪費するだけです。ここでは、科学的な知識に基づいたベストなタイミングの見極め方から、プロが実践する具体的な採取テクニック、そして北海道エリア特有の事情まで、詳細に解説します。

採取のベストタイミング:潮汐の科学

イソメ採取の成否を分ける最大の要因は、「いつ行くか」というタイミングの選択です。結論から言えば、その最適解は「大潮(おおしお)の日の干潮(かんちょう)時刻の前後1〜2時間」です。

潮の満ち引き(潮汐)は、主に月の引力によって海水が引っぱられることで発生します。そして、太陽の引力もこれに影響を与えます。月と太陽が一直線に並ぶ新月と満月の頃には、両者の引力が合わさって潮の干満差が最も大きくなります。これが「大潮」です。大潮の日には、満潮時の潮位が最も高くなるのと同時に、干潮時の潮位が最も低くなります。

つまり、大潮の干潮時は、普段は水深1〜2mの海底である場所が広範囲にわたって陸地として露出するのです。そこは、波の影響が少なく、イソメの餌となる有機物が豊富に堆積している、まさにイソメたちの一級ポイント。この自然が与えてくれた数時間限定のチャンスを狙うことが、大量採取への第一歩となります。

出発前の必須チェックリスト

採取に出かける前には、必ず気象庁やタイドグラフ専門サイト、アプリなどで以下の情報を確認しましょう。

- その日の潮回り:大潮、中潮が狙い目。若潮、長潮、小潮は干満差が小さいので避けるのが無難です。

- 干潮時刻:最も潮位が低くなる時間です。この時刻をピークに、前後1〜2時間が勝負の時間帯となります。

- 天候と波の高さ:安全第一です。悪天候や波が高い予報の日は、決して無理をしないでください。

プロが使う道具と準備

効率的かつ安全にイソメを採取するためには、適切な道具の準備が欠かせません。採取する場所の底質に合わせて道具を選ぶと、作業効率が格段に向上します。

| 場所のタイプ | おすすめ道具 | 特徴と利点 |

|---|---|---|

| 砂地・砂浜 | マテ貝掘り用のクワ、忍者熊手 | 刃先が薄く鋭いため、砂に抵抗なく深く入る。熊手は一度に広範囲を探れる。 |

| 泥地・干潟 | 剣先スコップ、移植ゴテ | 泥を掘り起こしやすい。柔らかい泥ごとすくい上げ、後からイソメを探すのに適している。 |

| 砂利浜・ゴロタ場 | 丈夫な金テコ、石頭ハンマー | 石を動かしたり、固まった砂利を砕いたりするのに必要。軍手は必須。 |

これらの他に、採取したイソメを生かしておくための蓋付きのバケツ(現地の海水と砂を少し入れておく)、滑り止め付きの丈夫な軍手、そして万が一の怪我に備えた長靴やマリンシューズの着用を強く推奨します。貝殻やガラス片などで足を切る危険性も考慮してください。

【実践編】イソメの見つけ方と掘り方のコツ

道具を揃え、絶好のタイミングでポイントに到着したら、いよいよ実践です。以下の手順とコツを参考に、効率よくイソメを探し出しましょう。

ステップ1:イソメの痕跡(生息サイン)を探す

まずは地表をよく観察し、イソメが潜んでいるサインを探します。主に、直径数ミリ程度の小さな穴や、イソメのフンが盛り上がった小さな砂山(フン塚)が目印となります。特に穴が2つ近接している場合は、U字型の巣穴を作っている可能性が高く、有望なポイントです。

ステップ2:「面で掘る」意識で丁寧に掘削する

多くの初心者が犯しがちな失敗が、サインを見つけていきなり真上からスコップを突き立て、イソメを傷つけてしまうことです。正解は、サインの少し横から掘り始め、側面から壁を崩していくように丁寧に掘り進める方法です。これにより、イソメを傷つけることなく、巣穴の全容を露出させることができます。

ステップ3:石や岩は「静かにめくり、静かに戻す」

ゴロタ場では、石をひっくり返すのが最も効率的です。ただし、乱暴に扱ってはいけません。石の下はイソメだけでなく、カニや小魚、その他多くの生物の貴重な隠れ家です。静かにめくり、採取が終わったら必ず元の状態に戻してあげましょう。これは、未来の資源を守るための釣り人としての重要なマナーです。

北海道エリア特有のイソメ事情

北海道の広大な海岸線でも、もちろんイソメの採取は可能です。本州と同様にアオイソメやイシゴカイの仲間も見られますが、特筆すべきは寒冷な海を好む地域特有の虫エサの存在です。その代表格が「エラコ」です。

エラコはタマシキゴカイ科の環形動物で、アイナメやカレイ、ソイ、カジカといった北海道の主要ターゲットにとっての特効餌として知られています。砂泥地にチューブ状の巣を作って生息しており、その体液は非常に強い匂いを放ち、集魚効果が高いとされています。もし北海道で虫エサの採取に挑戦する機会があれば、このエラコを探してみるのも面白いでしょう。

最重要事項:漁業権と安全・環境への配慮

繰り返しになりますが、自分で餌を採取する行為は、地域のルールを遵守することが大前提です。多くの沿岸域には、地元の漁業協同組合によって「共同漁業権」が設定されており、対象となる生物(アワビやサザエだけでなく、ゴカイ類が含まれる場合もある)の採取が厳しく制限されています。

採取を行う前には、必ず対象エリアを管轄する都道府県のウェブサイトで「海区漁業調整規則」を確認するか、地元の漁業協同組合に直接問い合わせてください。「知らなかった」では済まされないトラブルに発展する可能性もあります。安全と環境、そして地域のルールを守り、持続可能な形で釣りを楽しみましょう。

釣り用のイソメはどこで買うのが良い?

自分でイソメを採取する楽しみがある一方で、時間的な制約や手軽さを考えると、購入する方がはるかに現実的な選択肢です。幸いなことに、イソメは日本の釣り文化に深く根付いているため、非常に多くの場所で入手することが可能です。しかし、「どこで買っても同じ」と考えてしまうのは早計です。購入場所によって、イソメの鮮度、種類、量、そして価格は微妙に異なります。ここでは、代表的な購入先である「釣具店」「コンビニ・自動販売機」「通販サイト」の3つの選択肢を徹底比較し、それぞれのメリット・デメリットを明らかにすることで、あなたの釣行スタイルに最適な購入戦略を提案します。

【王道】釣具店:品質と専門知識の宝庫

イソメ購入の最も王道かつ信頼できる選択肢が釣具店です。特に、個人経営の老舗や地域に密着した餌専門店は、イソメの品質管理において他の追随を許しません。

メリット:

- 最高の鮮度と品質管理:専門店では、イソメ専用の冷蔵ストッカーで最適な温度(6〜10℃)と湿度が保たれており、常に最高のコンディションのイソメを提供しています。弱った個体や死んだ個体はこまめに取り除かれ、品質管理が徹底されています。

- 豊富な品揃えと専門知識:アオイソメやイシゴカイはもちろん、店舗によってはイワイソメやチロリといった特効餌を取り揃えていることもあります。また、「今日はカレイ狙いなんだけど、どのイソメが良い?」「半日遊ぶなら量はどれくらい必要?」といった具体的な質問に対し、経験豊富なスタッフが的確なアドバイスをくれるのは、何物にも代えがたい価値があります。

- 柔軟な量り売り:「あと少しだけ欲しい」「複数の種類を少量ずつ試したい」といったニーズに応えてくれる、グラム単位での量り売りに対応している店舗が多いのも魅力です。

デメリット:

- 営業時間の制約:早朝や深夜の釣行の場合、店舗の営業時間と合わない可能性があります。出発前に営業時間を必ず確認しておく必要があります。

- アクセスの問題:店舗数が限られているため、自宅や釣り場から離れている場合は、わざわざ足を運ぶ手間がかかります。

結論として、時間に余裕があり、最高の品質のイソメと専門的な情報を求めるのであれば、釣具店(特に餌専門店)が最良の選択肢と言えるでしょう。

【利便性】コンビニ・自動販売機:24時間戦える釣り人の味方

近年、特に主要な釣り場の近くでは、コンビニエンスストアや餌専門の自動販売機でイソメを購入できるケースが増えています。これは、時間を問わず釣りに出かける現代の釣り人にとって、非常に心強い存在です。

メリット:

- 24時間いつでも購入可能:最大の利点は、その圧倒的な利便性です。仕事終わりの夜釣りや、夜明け前の早朝出発でも、時間を気にせず餌を確保できます。

- アクセスの良さ:釣り場へ向かう道中にあることが多く、気軽に立ち寄ることができます。氷や食料も同時に調達できるため、ワンストップで釣りの準備が完了します。

デメリット:

- 品質のばらつき:コンビニの冷蔵庫や自動販売機は、イソメ専用の管理設備ではないため、釣具店ほどの徹底した品質管理は期待できません。入荷からの経過時間によっては、鮮度が落ちている個体が含まれている可能性も考慮する必要があります。購入時には、パック内のイソメが元気に動いているか、自分の目で確認することが重要です。

- 限定的な品揃えと量:取り扱っているのは、ほとんどの場合アオイソメのみで、量も決まったパック売りのみです。特殊な餌が必要な場合や、量を細かく調整したい場合には不向きです。

利便性を最優先し、時間を有効に使いたい釣り人にとって、コンビニや自動販売機は非常に有効な選択肢です。ただし、品質面でのリスクも理解した上で利用することが賢明です。

よくある失敗事例

「金曜の夜、仕事帰りにそのまま夜釣りへ。途中のコンビニで手軽にアオイソメを購入したが、釣り場で開封してみると半数近くが弱っており、動きが鈍い。アタリも少なく、不完全燃焼のまま納竿…」

【教訓】コンビニなどで購入する際は、商品の回転が速いかどうか(=多くの釣り人が利用しているか)も一つの判断基準になります。可能であれば、店員さんに入荷日を尋ねてみるのも良いでしょう。少しの手間が、その日の釣果を大きく変えることがあります。

【新常識】通販サイト:まとめ買いと希少種の宝庫

インターネットの普及により、イソメも通販サイトで購入するのが当たり前の時代になりました。特に、釣具店が近くにない地域の釣り人や、特定の餌を確実に手に入れたい場合にその真価を発揮します。

メリット:

- 地域を問わず入手可能:物理的な距離に関係なく、全国どこからでも注文できます。離島や過疎地域の釣り人にとっては、もはや生命線とも言えるサービスです。

- まとめ買いによるコスト削減:複数回の釣行分を一度に注文することで、送料を含めても結果的にコストを抑えられる場合があります。

- 希少な特効餌の入手:実店舗ではなかなかお目にかかれないような、特定の魚種に特化した希少なイソメ(チロリ、コガネムシなど)を専門的に扱っている通販サイトも存在します。

デメリット:

- 配送時間と鮮度の問題:注文してから手元に届くまでには、最低でも1日以上の時間が必要です。クール便で配送されますが、輸送中の温度変化など、鮮度に対するリスクは実店舗での購入に比べて高くなります。信頼できる業者を選ぶことが極めて重要です。

- 現物を確認できない:届くまでイソメの状態を直接確認できないため、「思ったよりサイズが小さい」「弱っている個体が多かった」といったトラブルの可能性もゼロではありません。

計画的に釣行を立て、まとめ買いでコストを抑えたい場合や、特定の希少な餌を求める上級者にとって、通販サイトは強力な武器となります。

購入時の価格相場と量の目安

イソメの価格は種類や店舗によって変動しますが、一般的な目安は以下の通りです。

- アオイソメ:500円パック(約40g〜50g)が主流。半日〜1日のちょい投げや探り釣りで使い切るのに適した量です。

- イシゴカイ(ジャリメ):アオイソメの1.5倍程度の価格。キス釣りなどで使用します。

- イワイソメ(ホンムシ):アオイソメの2〜3倍の価格。大物狙いの投げ釣りで使われます。

初めての場合は、まず基準となる500円パックを購入し、自分の釣りスタイルでどれくらい消費するのかを把握することから始めるのがおすすめです。

イソメの養殖と青イソメの養殖場の実態

私たちが釣具店で当たり前のように手にするアオイソメ。そのほとんどが、海を越えてはるばる日本へやってきているという事実は、前のセクションで述べた通りです。では、なぜ日本の釣り餌市場は、これほどまでに中国や韓国からの輸入品に依存するようになったのでしょうか。そして、その背後にある「養殖」の世界とは、一体どのようなものなのでしょうか。ここでは、日本の釣り文化を根底から支える、アオイソメ養殖の歴史的背景と、その驚くべき生産プロセスの実態に迫ります。

なぜ輸入が主流に?国内需要と供給の歴史

かつて、日本の釣り餌は国内で採取される在来種が主役でした。しかし、高度経済成長期を経て釣りが国民的なレジャーとして爆発的に普及すると、国内の天然資源だけではその膨大な需要を賄いきれなくなりました。特に、万能餌として人気が高かったアオイソメ(当時は主に朝鮮半島からの天然物)の需要はうなぎのぼりとなり、天然資源の乱獲による枯渇が深刻な問題となっていったのです。

この「需要と供給のアンバランス」を解決したのが、中国や韓国における大規模な養殖技術の確立でした。日本の旺盛な需要に応える形で、1980年代頃から本格的な商業養殖がスタートしました。広大な干潟が利用可能で、人件費も比較的安価であったことから、これらの国々はアオイソメの一大生産拠点として急速に発展。計画的に、そして安定的に高品質なアオイソメを大量生産できる体制が整ったことで、日本の釣り餌市場は輸入品が主流という現在の形に落ち着いたのです。

豆知識:貿易データが示す規模の大きさ

財務省の貿易統計を参照すると、日本が「環形動物(釣餌用のものに限る)」として輸入している額の大きさがわかります。その大半が中国及び韓国からであり、このデータからも、いかに私たちが海外の生産力に支えられているかが明確に見て取れます。

【潜入】青イソメ養殖場のプロセス

アオイソメの養殖は、自然の干潟を再現した広大な「育成池」で行われます。その生産プロセスは、まるで精密機械のように管理された、科学と自然の融合とも言えるものです。

アオイソメ養殖の主な工程

- 親虫(おやむし)の選別と管理:まず、繁殖能力の高い健康で成熟したアオイソメを「親虫」として選抜します。これらの親虫は、最適な水温や栄養が管理された特別な水槽で、最高のコンディションを維持されます。

- 産卵誘発:時期が来ると、水温を変化させるなどの刺激を与えて、計画的に産卵を促します。産み出された無数の卵は、注意深く回収されます。

- 幼生の飼育:孵化したばかりの幼生(トロコフォア幼生)は非常にデリケートです。専用の水槽で、餌となる植物プランクトンを与えながら、一定の大きさになるまで大切に育てられます。

- 育成池への放流:ある程度成長した稚虫(ちちゅう)を、広大な育成池に放流します。育成池の底には、アオイソメが好む砂と泥を混ぜ合わせた特別な底土が敷き詰められています。

- 育成と給餌:育成池では、有機物を含んだ特製の餌が定期的に与えられます。数ヶ月かけて、釣り餌として最適なサイズ(一般的には10cm前後)になるまで成長させます。

- 収穫と選別:十分に成長したアオイソメは、池の水を抜いたり、専用の機械を使ったりして収穫されます。収穫されたイソメは、サイズごとに「大」「中」「小」といった規格で丁寧に手作業で選別されます。

- 出荷:選別されたイソメは、輸送中のストレスを軽減するバーミキュライト(ひる石)と共にパック詰めされ、鮮度を保つために冷蔵コンテナで日本へと出荷されます。

この一連の管理されたプロセスを経ることで、一年を通して、品質が均一で活きの良いアオイソメが安定して供給されるのです。

養殖イソメ vs 天然イソメ:品質に違いはあるのか?

ベテランの釣り人の中には、「やはり天然のイソメの方が食いが良い」という意見を持つ方もいます。確かに、天然のイソメは多様な餌を食べて育つため、体液の成分がより複雑で、魚を惹きつける何らかの未知の要素を持っている可能性は否定できません。

しかし、現代の養殖技術は目覚ましい進歩を遂げています。栄養バランスが計算された餌で育った養殖イソメは、サイズが均一で、身がプリプリとしており、生命力も非常に強いのが特徴です。一方、天然物は採取する場所や時期によって、大きさや状態にかなりのばらつきがあります。弱っていたり、痩せていたりする個体が混じるリスクも考慮しなければなりません。

結論として、現在の高品質な養殖イソメは、平均点において天然物を凌駕している場面も多いと言えるでしょう。特に、常に安定した品質の餌を求める多くの釣り人にとって、養殖イソメは極めて信頼性の高いパートナーなのです。

持続可能な釣り文化を支える養殖技術

イソメの養殖は、単に釣り餌を安定供給するという経済的な側面だけでなく、「持続可能性(サステナビリティ)」という観点からも非常に重要な役割を担っています。もし、現在の膨大な需要をすべて天然資源の採取で賄おうとすれば、世界中の干潟で乱獲が起こり、生態系に深刻なダメージを与えてしまうことは想像に難くありません。

適切に管理された養殖は、天然資源への圧力を軽減し、生態系を保全しながら、私たちの釣りという文化を未来へと繋いでいくための鍵となります。私たちが釣具店で支払う代金の一部は、この持続可能なシステムを支え、未来の海を守るための投資でもあるのです。

イソメの生態と活用法!どこにいるか知って釣果UP

- イソメの繁殖と詳しい生態について

- イソメが釣れる理由と青虫は使えるか

- イソメは噛むので注意が必要

- イソメは何日もつの?正しい保存方法

- 余ったイソメは海に捨てるべきか

- まとめ:結局イソメはどこにいるのか

イソメの繁殖と詳しい生態について

普段は海底の砂泥中に身を潜めているイソメですが、その一生はただ静かに終わるわけではありません。彼らの生態の中で最もダイナミックで、多くの生命に影響を与える瞬間、それが「繁殖行動」です。釣り人の間では古くから「バチ抜け」という名で知られるこの現象は、単なる産卵行動ではなく、月の周期と地球の季節が織りなす、壮大で神秘的な生命のドラマなのです。ここでは、そのメカニズムと、なぜそれが釣り人にとって最高のチャンスとなるのかを、科学的な視点から深く掘り下げていきます。

生命の神秘「バチ抜け」とは何か?

「バチ抜け」とは、一言で言えばイソメやゴカイ類が繁殖(産卵・放精)のために、普段の棲み処である海底の巣穴から一斉に抜け出し、水中を乱舞するように泳ぎ回る現象を指します。この時、彼らは精子や卵が詰まった体で水中を漂い、集団でお見合いをするかのようにパートナーを探し、子孫を残すための繁殖活動を行います。活動を終えた多くの個体は、その一生を終えます。

この現象は、種の保存戦略として極めて合理的です。広い海の中で個体同士が出会うのは容易ではありません。そのため、特定の時期、特定の時間に全ての個体が行動を同調させることで、受精の確率を最大限に高めているのです。これを生物学の用語で「同調産卵(synchronized spawning)」と呼び、サンゴの一斉産卵などにも見られる生命の巧みな戦略です。水中を漂う無数のイソメは、普段は海底の餌しか食べられない魚たちにとって、まさに天から降ってくるご馳走。この「イソメ祭り」に、シーバス(スズキ)をはじめとする多くのフィッシュイーターたちが狂喜乱舞するのです。

豆知識:繁殖期に見られる体の変化「生殖変態」

バチ抜け期のイソメ・ゴカイ類の中には、「生殖変態(せいしょくへんたい、epitoky)」と呼ばれる劇的な体の変化を見せるものがいます。普段の生活(底生生活)に適した体から、繁殖活動(遊泳)に適した体に作り変えるのです。具体的には、遊泳力を高めるために筋肉が発達し、体を覆う剛毛(ごうもう)がオールのような幅広の「遊泳剛毛」に変化します。この状態の個体を「バチ」と呼び、これが「バチ抜け」の語源となっています。

バチ抜けを引き起こす自然のスイッチ

これほど大規模な同調行動は、何らかの外部からの合図(スイッチ)がなければ成立しません。バチ抜けを引き起こすスイッチは、複数の自然環境の要素が複雑に絡み合って作動すると考えられています。

1. 水温の上昇(季節のスイッチ):

まず、大前提となるのが季節の進行に伴う水温の上昇です。多くの地域では、海水温が12℃〜15℃を超えてくる春先が、生殖腺の成熟を促す最初のスイッチとなります。

2. 月齢(周期のスイッチ):

そして、最も重要なのが月の周期です。バチ抜けは、潮の干満差が最も大きくなる新月や満月の「大潮」回りに集中して発生します。これは、月の光や引力が、最終的な産卵のタイミングを合わせるための強力なトリガーになっているためと考えられています。

3. 時間帯と潮回り(最後のスイッチ):

大潮回りの期間の中でも、特に日没後の夜間、満潮から潮が下げ始めるタイミングで発生確率が最も高まります。これは、潮の流れに乗って効率的に広範囲へ移動・分散するため、また、夜の闇に紛れて鳥などの外敵から身を守るためとされています。

これらのスイッチが完璧に揃った時、海底で待機していたイソメたちは、まるで号令がかかったかのように一斉に水中へと旅立つのです。

全国バチ抜け時期の目安と予測の難しさ

バチ抜けの時期は、その年の気候や場所によって大きく変動します。以下はあくまで一般的な目安ですが、釣行計画の参考にしてください。

| エリア | 主な時期 | 特徴 |

|---|---|---|

| 沖縄・南西諸島 | 12月~2月 | 日本で最も早くシーズンインする。冬の風物詩。 |

| 九州・四国 | 2月~4月 | 早春の訪れとともに本格化する。 |

| 関西・東海(大阪湾・伊勢湾) | 3月~5月 | 都市近郊の河川で大規模なバチ抜けが見られることで有名。 |

| 関東(東京湾) | 4月~6月 | シーバスアングラーが心待ちにする一大イベント。 |

| 東北・北海道 | 5月~7月 | 初夏の訪れとともにシーズンを迎える。 |

よくある失敗事例:予測は完璧でも「抜けない」日

「大潮、日没後、下げ潮と、全ての条件が揃った完璧な日に釣り場へ向かった。しかし、水面は静まり返ったままで、一匹のバチも姿を見せなかった…」

【教訓】バチ抜けの予測は、あくまで「確率が高い日」を絞り込む作業です。当日の急な水温低下、強風による波立ち、大雨による急激な塩分濃度低下など、何らかの阻害要因があると、イソメたちは繁殖活動を延期することがあります。自然相手の現象であり、100%の予測は不可能。この不確実性こそが、バチ抜けを追い求める釣りの面白さでもあります。過度な期待はせず、何度も通う中で幸運な瞬間に立ち会う、というくらいの気持ちで臨むのが良いでしょう。

イソメが釣れる理由と青虫は使えるか

「なぜ、イソメはこれほどまでに魚が釣れるのか?」これは、釣りをする誰もが一度は抱く素朴な疑問であり、その答えを知ることは、釣果をさらに伸ばすための重要な鍵となります。イソメが「最強の釣り餌」「万能餌」と称される理由は、決して偶然や迷信ではありません。それは、魚の感覚器官をあらゆる角度から強烈に刺激する、科学的根拠に基づいた必然なのです。ここでは、イソメが魚を惹きつけてやまない三大要素を解き明かし、「青虫」という呼び名との関係性についても明確に解説します。

魚を狂わせる三大要素:匂い・動き・味

イソメのアピール力は、単一の要素によるものではなく、「匂い」「動き」「味」という三位一体の複合的な刺激によって成り立っています。この三つの要素が完璧なバランスで融合しているからこそ、イソメは他の多くの餌やルアーとは一線を画す、圧倒的な釣果を叩き出すことができるのです。

イソメの持つ3つの強力なアピール要素

- 匂い(嗅覚へのアピール):針を刺した時に放出される体液が、魚の鋭敏な嗅覚を刺激し、広範囲から魚を寄せ付ける。

- 動き(視覚と側線へのアピール):水中で生命感たっぷりにうごめく動きが、魚の視覚に訴えかけ、同時にその振動が側線を通じて捕食本能をダイレクトに刺激する。

- 味(味覚へのアピール):魚が餌を口にした瞬間、豊富なうまみ成分が「本物の食べ物」であることを確信させ、深く食い込ませる。

【科学的解説】魚の嗅覚と側線へのアピール

1. 匂いの正体:うまみ成分「アミノ酸」の絶大な効果

魚の嗅覚は、人間や犬に勝るとも劣らないほど非常に鋭敏です。特に、彼らは水の分子に溶け込んだ化学物質を感知する能力に長けています。イソメの体液には、魚にとっての「ご馳走のサイン」となるアミノ酸、特にグリシン、アラニン、プロリンといったうまみ成分が豊富に含まれています。

水産研究・教育機構などの研究によれば、マダイやクロダイといった多くの魚類は、これらの特定のアミノ酸に対して極めて強い誘引効果(化学走性)を示すことが確認されています。針を刺したり、魚が噛んだりしてイソメの体液が水中に溶け出すと、そのアミノ酸の匂いが瞬く間に拡散。魚たちは、はるか遠くからでもこの匂いを嗅ぎつけ、「近くに餌がある!」と認識して集まってくるのです。これは、ルアーには決して真似のできない、生餌ならではの最大の武器と言えます。

2. 動きの秘密:視覚と「側線」を同時に刺激

イソメが針先でクネクネと動く姿は、言うまでもなく魚の視覚に強く訴えかけます。しかし、その効果は視覚だけに留まりません。魚の体側には「側線(そくせん)」と呼ばれる、水の流れや振動を感知するための極めて重要な感覚器官が備わっています。

イソメが必死にもがく動きは、周囲の水に特有の微弱な振動(波動)を生み出します。魚はこの波動を側線で敏感に察知し、「弱って捕食しやすい獲物がいる」と判断します。これは、水の濁りが強くて視界が効かない状況や、夜間でも、魚が的確に餌の位置を特定できる理由です。イソメは、「見て」「感じて」の二重の信号を魚に送り、その捕食スイッチを強制的にONにしてしまうのです。

「青虫」とは何か?アオイソメとの関係

釣具店や釣り人の会話で、「青虫(あおむし)」という言葉を耳にすることがあります。特に西日本の釣り文化に詳しい方ならお馴染みの呼び名でしょう。結論から言うと、「青虫」と「アオイソメ」は全く同じものです。

「アオイソメ」が標準和名に近い全国的な呼称であるのに対し、「青虫」は主に関西や中国、四国、九州地方で古くから使われている愛称・通称です。もしあなたが釣具店で「青虫ください」と言って、青みがかったイソメが出てきたら、それは間違いなくアオイソメのことです。釣り初心者が混乱しやすいポイントですが、呼び方が違うだけで、その驚異的な釣果性能に何ら変わりはありませんので、安心して使用してください。

アオイソメ(青虫)で狙える魚種一覧

「アオイソメは万能餌」と言われる通り、その汎用性は計り知れません。日本沿岸の堤防や砂浜、磯で釣れる魚の多くが、アオイソメを好んで捕食します。以下に、代表的なターゲットと釣りのスタイルをまとめました。

| 釣りのスタイル | 主なターゲット魚種 | ワンポイントアドバイス |

|---|---|---|

| 投げ釣り・ちょい投げ | カレイ、シロギス、イシモチ、ハゼ、アイナメ、ベラ | 遠投で狙うカレイやアイナメには太めを1匹掛け、近投のキスやハゼには小さく切って使うのが基本。 |

| 探り釣り・穴釣り | カサゴ、メバル、ソイ、ムラソイ、ギンポ | 堤防の際やテトラの隙間を狙う。匂いを拡散させるため、少し傷をつけて体液を出すと効果的。 |

| ウキ釣り | クロダイ(チヌ)、メジナ(グレ)、ウミタナゴ、アジ、サバ | 餌取りの状況に応じて、1匹掛けや小さく切るなどの工夫が必要。夜釣りでは特に効果絶大。 |

| ぶっこみ釣り | スズキ(シーバス)、アナゴ、ウナギ、マダイ | 夜釣りの大物狙いの定番。複数のイソメを房掛けにしてボリュームを出すとアピール力が格段に上がる。 |

これらはあくまで代表例であり、実際にはここに書ききれないほどの魚種がアオイソメで釣れます。「何でもいいから魚を釣りたい」「予期せぬ大物に出会いたい」そんな期待に、アオイソメはいつでも応えてくれる、最も信頼できるパートナーなのです。

イソメは噛むので注意が必要

釣り餌として非常に優れたイソメですが、生き物であるがゆえに取り扱う上での注意点も存在します。特に、初めてイソメに触れる初心者や、虫が苦手な方が最も気になるのが「イソメは噛むのか?」という問題でしょう。結論から言うと、YES、イソメは明確な攻撃手段として噛みつきます。しかし、その「噛む」という行為のメカニズムと、種類による危険度の違いを正しく理解すれば、過度に恐れる必要は全くありません。ここでは、イソメの顎の構造から、安全な扱い方、そして万が一噛まれた際の対処法まで、徹底的に解説します。

イソメの武器:鋭い「顎(あご)」の構造

イソメが噛みつくことができるのは、その頭部の先端に「咽頭(いんとう)」と呼ばれる、普段は体内に収納されている器官を持っているためです。イソメが威嚇したり、餌を捕食したりする際には、この咽頭を口から反転させるようにして外に突き出します。そして、その咽頭の先端には、種類に応じた形状の硬いキチン質でできた一対の顎(あご)が備わっているのです。

この顎は、獲物を捕らえたり、敵を挟んで撃退したりするための強力な武器として機能します。私たちが針を付けようとしてイソメを掴んだ際に、指先に向かって頭部を伸ばし、口を開くような仕草を見せることがありますが、あれこそがまさに咽頭を突き出して噛みつこうとしている威嚇行動なのです。

豆知識:多毛綱の多様な顎

イソメが属する多毛綱の仲間は、その食性に応じて非常に多様な形状の顎を進化させてきました。肉食性の強い種では、獲物を切り裂くための鋭い牙のような顎を持ち、雑食性の種では、物をすり潰すための臼のような顎を持つなど、そのバリエーションは多岐にわたります。釣り餌として使われるイソメの顎は、主に挟み込むことに特化したピンセットのような形状をしています。

【種類別】危険度レベルと対処法

「イソメに噛まれる」と一言で言っても、その危険度は種類によって天と地ほどの差があります。釣具店で主に取り扱われている3種類のイソメについて、その危険度をレベル分けして解説します。

レベル1:アオイソメ・イシゴカイ(ジャリメ) - ほぼ無害

最も一般的に使用されるアオイソメやイシゴカイの顎は、非常に小さく力も弱いため、万が一噛まれたとしても、チクッとする程度で痛みはほとんど感じません。皮膚が薄い部分を噛まれれば稀に小さな点状の跡がつくこともありますが、出血するようなことはまずありません。初心者の方は、まずこれらの種類から慣れていくのが良いでしょう。過度に怖がらず、頭部をしっかり掴んでしまえば、噛まれること自体を防げます。

レベル3:イワイソメ(ホンムシ・マムシ) - 要注意!

大物釣りの特効餌として知られるイワイソメは、その危険度も他のイソメとは一線を画します。体長30cmを超える大型に成長するイワイソメは、そのサイズに比例して顎も大きく、挟む力も非常に強力です。特に大型個体の顎は、まるでカニのハサミのように硬質化しており、不意に指の柔らかい部分を噛まれると、皮膚が切れて出血する可能性があります。イワイソメを扱う際は、必ず軍手を着用するか、後述する便利アイテムを使用することを強く推奨します。

よくある失敗事例:油断が招く流血騒ぎ

「大物狙いで初めてイワイソメを購入。アオイソメと同じ感覚で素手で掴んだ瞬間、指の腹に激痛が走った。見ると、大型のイワイソメががっちりと食いついており、引き剥がすとパックリと皮膚が切れて出血していた…」

【教訓】イワイソメの顎の力は、アオイソメの比ではありません。特にその見た目から「マムシ」とも呼ばれるように、その攻撃力は侮れません。必ず「危険な生物を扱っている」という意識を持ち、安全対策を怠らないことが重要です。楽しい釣りが、痛い思い出にならないようにしましょう。

もう怖くない!安全なイソメの扱い方と便利グッズ

イソメの見た目や感触、そして「噛む」という事実が、どうしても釣りのハードルになってしまう方もいるでしょう。しかし、現代にはその悩みを一挙に解決してくれる便利なアイテムが存在します。これらを活用すれば、誰でも安全かつ快適に餌付けを行うことができます。

| アイテム名 | 主な用途 | 使い方と効果 |

|---|---|---|

| 石粉(いしこ) | 滑り止め | 炭酸カルシウムを主成分とする白い粉末。イソメに少量まぶすだけで、体表のヌメリが取れ、指でしっかりと掴めるようになります。グリップ力が上がることで、頭部を正確に固定でき、噛まれるリスクを大幅に低減できます。 |

| 虫ピンチ | 掴む・固定する | ハサミのような形状をした、イソメ専用のピンセット。先端が丸く、イソメを傷つけずに優しく掴むことができます。手を一切汚さずに、イソメを掴んで針に付けるまでの一連の作業が可能です。 |

| パワーイソメ等の人工餌 | 生餌の代替 | どうしても生きたイソメに触れないという方の最終手段。魚の好むアミノ酸成分を配合した生分解性のワームです。保存も常温で可能。生餌には劣る場面もありますが、近年の製品は目覚ましい進化を遂げています。 |

これらのアイテムを一つ、タックルボックスに忍ばせておくだけで、餌付けに対する心理的なハードルは劇的に下がります。特に、お子さんや釣りに慣れていないパートナーと一緒に楽しむ際には、必須の装備と言えるでしょう。「餌付けができないから釣りに行けない」という時代は、もう終わりです。

イソメは何日もつの?正しい保存方法

釣行後にイソ-メが余ってしまうのは、釣り人にとって日常茶飯事です。しかし、その余ったイ-ソメを「どうせすぐに死んでしまうだろう」と諦めて捨ててしまうのは、非常にもったいない行為です。イソメは、私たちが想像する以上に強靭な生命力を持っており、適切な知識と少しの手間をかけるだけで、購入時の鮮度を保ったまま1週間、場合によっては2週間以上も生かし続けることが可能なのです。ここでは、釣り場での応急処置から、自宅での本格的な長期保管テクニック、さらには裏技とも言える「塩イソメ」の作り方まで、イソメの生命力を最大限に引き出すためのプロの保存術を体系的に伝授します。

イソメの生命を脅かす「3大要因」

イソメを長持ちさせるためには、まず彼らが「何を嫌うか」を知る必要があります。イソメのコンディションを急速に悪化させる主な要因は、以下の3つです。

イソメの鮮度を奪う三大敵

-

- 高温:イソメは本来、水温が安定した海底で生活しています。特に25℃を超えるような高温環境は、彼らにとって致命的です。体力を消耗し、自己分解を早めてしまいます。

-

-

- 乾燥と酸欠:陸上にいるイソメは、体表が乾くと皮膚呼吸が困難になり、弱ってしまいます。また、密集した状態で放置すると酸欠に陥り、共倒れしてしまいます。

-

- 体液による汚染:弱ったり死んだりした個体から出る体液は、アンモニアなどの有害物質を含んでおり、これが健康な個体にも連鎖的にダメージを与え、全滅の原因となります。

つまり、イソメを長持ちさせる秘訣は、これら3つの要因をいかに徹底的に排除するかにかかっているのです。

【釣り場編】その日の釣果を左右する現場での管理術

イソメの鮮度管理は、自宅に持ち帰ってから始まるのではありません。釣具店で購入した瞬間から、すでに始まっています。釣り場での適切な管理が、その日の釣果、そして持ち帰った後の生存率を大きく左右します。

1. 木製エサ箱の絶大な効果:

プラスチック製の簡易容器も便利ですが、イソメの鮮度を本気で考えるなら木製のエサ箱の使用を強く推奨します。木材は、プラスチックに比べて熱伝導率が低いため、外気温の変化を緩やかにします。さらに、木が持つ調湿効果により、箱内の湿度を適度に保ち、イソメの乾燥を防ぎます。夏場は、箱の表面を海水で濡らしておくと、気化熱によって内部の温度上昇をさらに抑えることができます。

2. クーラーボックスが生命線:

特に気温が上昇する春から秋にかけては、エサ箱を必ずクーラーボックスの中に保管してください。ただし、保冷剤や凍ったペットボトルにエサ箱が直接触れると、今度は冷えすぎて凍死してしまう危険性があります。タオルで包むか、すのこを敷くなどして、直接接触しないように工夫しましょう。

【自宅編】冷蔵庫を活用した1〜2週間の延命テクニック

自宅に持ち帰ったイソメは、以下の手順で処理することで、驚くほど長持ちさせることができます。

プロが実践するイソメの冷蔵保存法

-

- 選別作業(最も重要な工程):まず、バットなどの上にイソメを全て広げ、弱っている個体、死んでいる個体、ちぎれている個体を徹底的に取り除きます。この作業を怠ると、これらの個体が出す体液で、元気な個体まで一晩で全滅してしまいます。

- 容器と床材の準備:通気性の良い木箱が理想ですが、なければタッパーの蓋を少し開けるなどして空気の通り道を確保します。底には、購入時に入っていたバーミキュライトを再利用するか、なければ湿らせた新聞紙を敷きます。

-

-

- 野菜室への保管:元気なイソメだけを容器に戻し、冷蔵庫の野菜室(約3〜8℃)で保管します。野菜室は、冷蔵室よりもやや温度が高く、イソメにとっての適温(6〜10℃)に近いため、最も適した場所です。

-

- 定期的なメンテナンス:2〜3日に一度は状態を確認し、弱った個体を取り除く作業を繰り返します。この手間をかけることで、生存期間が格段に延びます。

【裏技】半年以上の長期保存を可能にする「塩イソメ」

「次の釣行予定が数週間以上先」「活き餌の管理が面倒」という方には、イソメを塩で締めて保存する「塩イソメ」がおすすめです。塩の浸透圧で体内の水分を抜き、腐敗を防ぐこの方法は、古くから釣り人の間で受け継がれてきた知恵です。

塩イソメのメリット:

- 集魚効果の凝縮:うまみ成分であるアミノ酸が凝縮され、生餌とはまた違った集魚効果が期待できると言われています。

簡単な塩イソメの作り方:

1. 生きている元気なイソメをザルに入れ、海水または食塩水で軽く洗い、ヌメリや汚れを落とします。

2. 新聞紙などの上で軽く水気を切った後、タッパーなどの容器にイソメと大量の塩(イソメが隠れるくらい)を入れ、よく混ぜ合わせます。

3. そのまま冷蔵庫で半日〜1日放置すると、イソメから大量の水分が出てきます。

4. イソメを取り出し、キッチンペーパーで余分な水分と塩を拭き取ります。この時、好みの硬さになるまで、さらに片栗粉や味の素などをまぶして調整する上級テクニックもあります。

5. 1回分ずつ小分けにしてラップで包み、ジップロックなどに入れて冷蔵または冷凍すれば完成です。

生きたイソメの動きには敵いませんが、塩イソメはいざという時の予備餌として、また特定の状況下では主役にもなりうる強力な武器となります。余ったイソメは、捨てる前にぜひ一度、この長期保存術を試してみてください。

余ったイソメは海に捨てるべきか

釣りを終えたとき、使い切れずに余ってしまったイソメの扱いは、多くの釣り人が悩む問題です。「生き物だから、海に返してあげるのが自然だろう」「魚たちの餌になるのだから、良いことではないか」——。こうした考えは、生き物を愛する釣り人として、ごく自然な感情かもしれません。しかし、その善意の行動が、実は目に見えない形で海の生態系に深刻な影響を与えてしまう可能性があるとしたら、どうでしょうか。ここでは、余ったイソメの取り扱いという、釣り人の倫理観が問われるこの問題について、科学的な視点から深く考察していきます。

「良かれと思って」が招く生態系リスク

まず、大前提として理解しておくべきは、釣具店で最も一般的に販売されているアオイソメが、本来その海域には生息していなかった「外来種」であるという事実です。外来種を自然環境に放つ行為は、たとえそれが悪意のないものであっても、予測不能な生態系の変化を引き起こすリスクを常にはらんでいます。

環境省は、外来種による被害を予防するために、以下の「外来種被害予防三原則」を提唱しています。これは、釣り人を含む全ての国民が心に留めておくべき重要な指針です。

環境省が掲げる「外来種被害予防三原則」

- 入れない:悪影響を及ぼすかもしれない外来種を、意図的・非意図的に関わらず、自然分布域から非分布域へ「入れない」。

- 捨てない:飼養・栽培・保管している外来種を、適切に管理せず野外へ「捨てない」(=逃がさない・放さない・逸出させない)。

- 拡げない:既に野外にいる外来種を、他地域へ「拡げない」。

(参照:環境省ウェブサイト)

この原則に照らし合わせれば、釣り餌として持ち込んだ外来種であるアオイソメを、安易に海へ放流する(捨てる)行為は、まさに第二原則の「捨てない」に反する可能性があるのです。

外来種アオイソメが引き起こす3つの懸念

では、具体的にどのようなリスクが懸念されるのでしょうか。専門家が指摘する主な問題点は、以下の3つに大別されます。

1. 在来種との「競争」

もし放流されたアオイソメがその環境に定着し、繁殖を始めた場合、限られた生息空間や餌を巡って、もともとその場所にいた在来のイソメやゴカイ類と直接的な「競争」関係になる可能性があります。環境適応能力が非常に高いアオイソメが優勢となれば、古くからその土地の生態系を支えてきた在来種が追いやられ、地域の生物多様性が損なわれる恐れがあります。

2. 遺伝子の「攪乱(かくらん)」

より深刻なのが、遺伝子レベルでの影響です。アオイソメと近縁な在来種(例えばイシゴカイなど)が同じ場所に生息した場合、両者が交雑してしまう可能性がゼロではありません。交雑が進むと、地域固有の環境に適応進化してきた在来種の遺伝子が外来種の遺伝子に置き換わってしまい、その地域ならではの遺伝的な独自性が失われる「遺伝的攪乱」という問題を引き起こします。一度失われた遺伝子は、二度と元に戻すことはできません。

3. 未知の「病原体」の持ち込み

海外の養殖場で育てられたイソメが、日本の生態系には存在しないウイルスや細菌、寄生虫などを保持している可能性も考慮しなければなりません。これらの未知の病原体が日本の海に持ち込まれた場合、免疫を持たない在来の生物に感染が拡大し、大規模な斃死(へいし)を引き起こすといった、壊滅的な被害に繋がるリスクも指摘されています。

これらのリスクは、いずれも「可能性」の話であり、すぐに顕在化するものではないかもしれません。しかし、一度生態系のバランスが崩れ始めると、その影響はドミノ倒しのように広がり、元に戻すことは極めて困難です。だからこそ、予防的な観点から「むやみに放さない」という行動が求められるのです。

釣り人の社会的責任と最適な対処法

海という自然のフィールドで楽しませてもらっている釣り人には、その環境を健全に保つための社会的責任があります。余ったイソメの適切な処理は、その責任を果たすための具体的な行動の一つです。

また、生態系の問題だけでなく、釣り場でのマナーという観点も重要です。死んでしまったイソメや、パッケージに入っていた土(バーミキュライト)を堤防や砂浜に撒き散らして帰る行為は、悪臭や景観の悪化を招き、他の利用者や地元住民に不快感を与えます。こうした行為が積み重なれば、釣り場が閉鎖される原因にもなりかねません。

推奨される、余ったイソメの最適な対処法

以上の点を踏まえ、余ったイソメの最も推奨される対処法は以下の通りです。

- 持ち帰って次回のために保存する:最も推奨される方法です。前のセクションで解説した冷蔵保存術や「塩イソメ」への加工を行い、命と資源を無駄なく最後まで活用しましょう。

- 他の釣り人にあげる:もし自分がもう釣りをしないのであれば、近くで釣りをしている他の釣り人に声をかけ、譲ってあげるのも良い方法です。コミュニケーションのきっかけにもなります。

- 生ごみとして処分する:どうしても持ち帰れない、あるいは死んでしまった場合は、ビニール袋などに入れてしっかりと封をし、自宅に持ち帰ってから自治体のルールに従って「生ごみ」として処分してください。釣り場にごみ箱があっても、そこに捨てるのは悪臭の原因となるため避けるべきです。

「たかが釣り餌」と考えるのではなく、その一つの行動が未来の海と釣り文化に繋がっているという意識を持つこと。それこそが、現代の釣り人に求められる成熟した姿勢と言えるでしょう。

まとめ:結局イソメはどこにいるのか

この記事では、「イソメはどこにいるのか?」という素朴な疑問を入り口に、その生物学的な背景から、具体的な探し方、釣り餌としての科学的な有効性、さらには環境倫理に至るまで、イソメという生き物を多角的に掘り下げてきました。彼らは、ただの「釣り餌」という言葉だけでは到底語り尽くせない、奥深い生態と、私たちの釣り文化を支える重要な役割を持っています。最後に、この記事の要点を網羅的に振り返り、あなたが明日からの釣行で即実践できる知識として整理しましょう。

- イソメとは環形動物門多毛綱に属する海産生物の総称である

- 主な生息地は海岸の浅瀬にある砂地や泥地そして岩礁帯だ

- 釣り餌の代表格アオイソメは中国や韓国原産の外来種である

- アオイソメは海水と淡水が混ざる汽水域の砂泥地を特に好む

- イシゴカイ(ジャリメ)はイソメに似るがより固い砂地や砂利浜に多い

- イソメの採取は潮位が最も下がる大潮の干潮時が絶対的な狙い目だ

- 採取時にはスコップや熊手を使い石の下や砂の中の痕跡を探す

- イソメの採取は漁業権に抵触する可能性があり事前の確認が必須である

- 購入場所は品質の釣具店、利便性のコンビニ、専門性の通販と特徴がある

- 日本のイソメ需要の多くは海外の計画的な養殖によって支えられている

- イソメが釣れる科学的理由は「匂い」「動き」「味」の三位一体効果にある

- 体液に含まれるアミノ酸が魚の嗅覚を強烈に刺激し集魚効果を発揮する

- 水中での動きが魚の視覚と水の振動を感知する側線を刺激する

- イソメは頭部に顎を持ち種類によっては噛まれると出血の恐れがある

- 特に大型のイワイソメを素手で扱うのは危険なので注意が必要だ

- イソメは高温と乾燥に弱く夏場はクーラーボックスでの保管が鉄則である

- 自宅では冷蔵庫の野菜室で管理すれば1週間以上の長期保存も可能だ

- 余ったイソメを塩漬けにする「塩イソメ」は半年以上保存できる裏技だ

- 外来種であるアオイソメを安易に海へ放流するのは生態系リスクを伴う

- 余ったイソメは持ち帰って保存するか生ごみとして適切に処分するのがマナーだ

- イソメの生態と特性を深く理解することが釣果を伸ばす何よりの近道である