「投げ釣り」と「ちょい投げ」、どちらも仕掛けを遠投して魚を狙う魅力的な釣りですが、「具体的に何が違うの?」と疑問に思い、最初の一歩をためらってはいませんか。

ちょい投げで何が釣れますか、そしてちょい投げのメリットは何だろう、といった基本的な興味から、ちょい投げ釣りは何メートルまで投げられますか、あるいはちょい投げはどれくらい投げるのが一般的なのかといった飛距離に関する具体的な質問まで、多くの方が様々な関心をお持ちのことでしょう。

さらに、道具選びにおいては、手軽なちょい投げセットの存在や、より専門的なちょい投げのPEは何号が適していますかといったラインの選定、そしてちょい投げの仕掛けと本格的な投げ釣りの仕掛けの構造的な違いについて、深く知りたい方も多いはずです。

この記事では、初心者向けの投げ釣り仕掛けから、釣果を追求するための最強の投げ釣り仕掛けの考え方、さらには基本的なちょい投げの投げ方や、ちょい投げ釣りのエサは何がいいですかといった実践的な知識をご紹介。応用編としてのちょい投げでルアーを使う方法、そして意外と知られていない投げ釣り禁止の場所でちょい投げは可能なのか、といったルールやマナーに関する注意点まで、あなたのあらゆる疑問を網羅的に、そして専門的な視点から一つひとつ丁寧に解き明かしていきます。

この記事でわかること

- 「ちょい投げ」と「本格的な投げ釣り」の哲学的・技術的な違い

- 初心者から経験者まで、レベルと目的に応じた最適なタックル(道具)の選び方

- 釣果を格段にアップさせるための具体的な釣り方のコツと応用テクニック

- 安全に釣りを楽しむための釣り場選びの注意点と、知っておくべきルール&マナー

ちょい投げと投げ釣りの違いを徹底比較

- ちょい投げのメリットは何ですか?

- ちょい投げ釣りは何メートルまで投げられますか?

- ちょい投げで何が釣れますか?

- 基本的なちょい投げの投げ方を解説

- ちょい投げ釣りのエサは何がいいですか?

「投げ釣り」という大きな枠組みの中に、「ちょい投げ」という一つのスタイルが存在します。どちらも仕掛けを投げて魚を釣る点では共通していますが、その思想、目的、そして使用する道具(タックル)には明確な違いがあります。このセクションでは、両者の基本的な違いとそれぞれの特徴を多角的に比較しながら、特に釣りの入門として最適な「ちょい投げ」の奥深い魅力に焦点を当てて解説を進めてまいります。これから釣りを始めたい方、あるいは、より手軽で戦略的な海釣りの世界を探求したいと考えている方にとって、最適な選択肢を見つけるための確かな羅針盤となるでしょう。

ちょい投げのメリットは何ですか?

ちょい投げが持つ最大のメリットは、釣りの根源的な楽しさを凝縮した『圧倒的な手軽さ』と、あらゆる状況やターゲットに柔軟に対応できる『無限の汎用性』、この二つに集約されると言っても過言ではありません。

なぜなら、本格的な投げ釣りが「遠投」という専門性に特化し、重厚な専用タックルを必要とするのに対し、ちょい投げは非常に軽量でコンパクトな道具で成立するからです。この「軽さ」が、他の釣りにはない数多くの利点をもたらします。

1. 驚異的な機動力と時間効率

ちょい投げのタックルは、竿とリールを合わせても非常に軽量で、仕舞寸法(竿を縮めた状態の長さ)が短いコンパクトロッドも数多く市販されています。これにより、ポイントを次々と移動しながら魚の居場所を探す「ランガン(Run & Gun)」スタイルが極めて容易になります。本格的な投げ釣りのように、重い三脚やクーラーボックス、複数の竿を運ぶ必要がないため、体力的な負担が少なく、より釣りに集中できるのです。

準備や片付けに時間がかからない点も、現代のライフスタイルにマッチしています。例えば、「朝の1時間だけ」「仕事帰りに日没まで」といった隙間時間を見つけて、気軽に釣り場へ向かうことができます。釣行のハードルが劇的に下がることで、結果的に釣りと向き合う時間が増え、経験値の向上にも繋がるでしょう。

専門用語解説:ランガン(Run & Gun)

「ランガン」とは、一つの場所で粘り続けるのではなく、積極的に歩いてポイントを移動しながら、効率よく魚を探していく攻撃的な釣り方のスタイルを指す言葉です。特に、回遊性の低い根魚(カサゴなど)や、群れの居場所が刻々と変わる魚を狙う際に有効な戦術とされています。

2. タックルの汎用性と経済性

ちょい投げには、「こうでなければならない」という厳格なタックルの縛りがほとんどありません。もちろん専用の竿も存在しますが、他の釣りに使っているロッドを流用できるケースが非常に多いのです。この汎用性の高さが、初期投資を抑えたい初心者にとって大きなメリットとなります。

- シーバスロッド: 港湾部での釣りに適した長さと硬さを持つため、ちょい投げに最適です。

- エギングロッド: 繊細なアタリを感知する能力に長けており、特にキス釣りでその性能を発揮します。

- バスロッド: 短めで取り回しが良いため、足場の低い場所や障害物が多い場所で活躍します。

このように、もし他の釣りで使うロッドを既にお持ちであれば、あとは天秤オモリと仕掛けを用意するだけで、すぐにでもちょい投げを始めることが可能です。これは、釣りの世界への扉を大きく開いてくれる、ちょい投げならではの素晴らしい特徴です。

3. 初心者や子供でも安心な安全性と手軽さ

本格的な投げ釣りでは、100gを超える重いオモリを高速で振り抜くため、相応の技術と周囲への配慮が求められます。一方、ちょい投げで使うオモリは比較的軽く、投げる動作もコンパクトなため、初心者やお子様でも安全に楽しむことができます。難しいキャスティング技術を必要とせず、誰でも直感的に「投げて、巻く」という釣りの基本動作を学べるため、初めての釣り体験として、これ以上ないほど適したスタイルと言えるでしょう。

実際に、家族でのレジャーフィッシングにおいて、お父さんはルアーフィッシング、お子さんとお母さんはちょい投げで五目釣り、といった楽しみ方ができるのも、この手軽さがあってこそです。

よくある失敗事例と教訓

事例: 「大は小を兼ねる」と考え、最初から本格的な投げ釣りタックルを揃えたが、重くて扱いづらく、結局疲れてしまって釣りに集中できなかった。

教訓: 釣りの楽しさは、必ずしも飛距離や道具のスペックだけで決まるわけではありません。特に最初のうちは、自分の体力や釣りをする環境に合った、無理なく扱えるタックルを選ぶことが最も重要です。ちょい投げの手軽さは、釣りの楽しさを純粋に味わうための最短ルートと言えるでしょう。

ちょい投げ釣りは何メートルまで投げられますか?

ちょい投げで投げる距離は、一般的に10mから60m程度が目安となりますが、これはあくまで平均的な数値です。重要なのは、飛距離そのものを目的とするのではなく、「魚がいる可能性が高い場所」へ的確に仕掛けを届けるための手段として距離を捉えることです。使用するタックル(竿、リール、ライン、オモリ)の組み合わせと、アングラー(釣り人)の技術、そしてその日の海の状況によって、最適な飛距離は常に変化します。

飛距離が決まる物理的・生態学的要因

ちょい投げの飛距離が10m~60mという範囲に収まるのには、明確な理由があります。それは、使用するタックルの物理的な限界と、ターゲットとなる魚の生態的な要因が大きく関係しています。

- タックルの物理的限界:

ちょい投げで多用される2m~3mクラスの万能竿やルアーロッドは、快適に扱えるオモリの重さ(錘負荷)が5号(約19g)から20号(約75g)程度に設定されていることがほとんどです。この範囲の重さのオモリを、竿の反発力を最大限に活かして投げた場合に出せる飛距離が、およそ60m前後となります。これ以上重いオモリを使うと竿が破損するリスクがあり、軽すぎると竿の反発力を引き出せず飛距離が伸びません。つまり、タックルが持つポテンシャルが、ちょい投げの飛距離の上限を規定しているのです。 - ターゲットの生態学的要因:

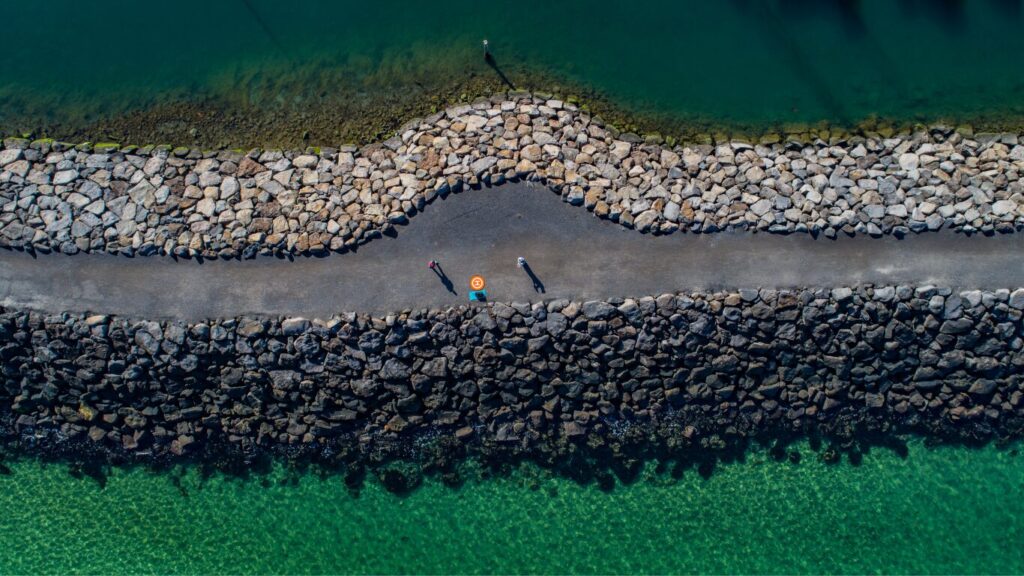

実は、多くの魚はむやみに沖の深場にいるわけではなく、岸からさほど遠くない場所に集中しています。なぜなら、そこには魚が生きていく上で欠かせない「地形変化」と「エサ」が豊富に存在するからです。具体的には、水深が急に深くなる「ブレイクライン(駆け上がり)」や、海底に岩が点在する「シモリ(沈み根)」、船の通り道として掘られた「ミオ筋」といった場所です。これらの地形変化には、エサとなる小魚や甲殻類が集まりやすく、それを狙う様々な魚たちにとって絶好の狩場であり、また隠れ家にもなります。そして、これらの好ポイントは、多くが岸から10m~60mの範囲内に点在しているのです。

専門用語解説:海底の地形変化

ブレイクライン(駆け上がり): 海底の「坂道」のような場所です。遠浅の海底が急に深くなる境目のことで、多くの魚がこの坂に沿って回遊したり、エサを探したりします。ちょい投げにおける最重要ポイントの一つです。

シモリ(沈み根): 海底に沈んでいる岩や漁礁のことです。カサゴやメバルなどの根魚にとっては格好の住処(すみか)となり、大型魚が身を潜めていることもあります。

飛距離別・戦略的ポイント攻略法

「何メートル投げるか」ではなく「どこを狙うか」が重要です。以下に飛距離別の具体的な狙い所を解説します。

- 10m~20m(近距離戦): 一見すると釣れそうにない足元付近ですが、実は魚の宝庫です。堤防の壁際や基礎部分、消波ブロック(テトラポッド)の隙間や際(きわ)は、カサゴやメバル、アイナメといった根魚が潜んでいる一級ポイント。仕掛けを正確に落とし込み、じっくりと誘うのが効果的です。

- 20m~40m(中距離戦): 多くの砂浜や堤防で、最初のブレイクラインが存在する可能性が高い、最も魚からの反応を得やすいゴールデンゾーンです。特にシロギスはこの距離の海底にある「キスの道」と呼ばれる溝状の地形に沿って回遊していることが多く、広範囲を探ることで群れを見つけやすくなります。

- 40m~60m(遠距離戦): ちょい投げにおけるフルキャスト領域です。潮通しが良い場所では、回遊性の高い魚や、より警戒心の強い大型の魚が狙えます。少し深場にいるカレイや、夏のサーフで人気のマゴチなどを視野に入れた釣りが展開できます。

前述の通り、本格的な投げ釣りが100m以上先の未開拓地を狙う「長距離砲」だとすれば、ちょい投げは地形や状況を読み解きながらピンポイントを攻略していく「軽快な偵察部隊」と言えるでしょう。以下の比較表で、両者の思想の違いを再確認してください。

| 項目 | ちょい投げ | 本格的な投げ釣り |

|---|---|---|

| 平均的な飛距離 | 10m ~ 60m | 100m以上 |

| 戦略思想 | 地形変化を探る「探査型」 岸近くのポイントを正確に撃つ |

広範囲を攻める「絨毯爆撃型」 未開拓の沖合を飛距離で制圧する |

| 使用するオモリ | 軽量(3号~15号程度) | 重量級(20号~35号程度) |

よくある失敗事例と教訓

事例: 周囲のベテラン釣り師が100m以上も遠投しているのを見て焦り、自分もとにかく遠くへ投げようと力いっぱい竿を振った結果、仕掛けが空中で絡まり(通称:天ぷら)、貴重な時間をロスしてしまった。

教訓: 釣果は飛距離に比例するわけではありません。むしろ、自分のタックルで正確にコントロールできる範囲で、丁寧に海底を探る方が釣果に繋がります。隣の釣り人を意識するのではなく、水中の魚と対話することに集中しましょう。足元に大物が潜んでいることは、決して珍しいことではないのです。

ちょい投げで何が釣れますか?

ちょい投げ釣りは、その手軽さからは想像もつかないほど、季節や場所に応じて驚くほど多種多様な魚との出会いをもたらしてくれます。これこそが、ちょい投げが多くの釣り人を魅了してやまない最大の理由の一つです。釣り上げるまで何がヒットするかわからない宝箱を開けるようなドキドキ感は、一度味わうと病みつきになることでしょう。

なぜこれほどまでに多くの魚種がターゲットになるのか。その答えは、ちょい投げが攻略する「岸から10m~60m」というエリアの特性にあります。この沿岸域は、砂地、岩場、藻場、河口といった様々な自然環境が凝縮された、海の生命のゆりかごとも言える場所です。それぞれの環境に適応した多種多様な魚たちが、エサを求めて、あるいは外敵から身を隠すために集まっています。ここでは、ちょい投げで出会える代表的な魚たちを、その特徴や釣り方のコツとともに詳しくご紹介します。

【砂地のアイドル】シロギス (白鱚)

ちょい投げのターゲットとして、最も人気と知名度が高い魚が「シロギス」です。「砂浜の女王」とも称される美しい魚体と、プルプルッという明確で小気味良いアタリが釣り人を魅了します。天ぷらや塩焼きにすると絶品で、食味の良さも人気の理由です。

- 釣れやすい時期: 初夏から秋(5月~11月頃)が最盛期。水温が上がると活発にエサを探し始めます。

- 主な釣り場: 全国の砂浜(サーフ)、砂底の漁港や堤防。

- 釣り方のコツ: シロギスは動くエサに好反応を示します。仕掛けを投げた後、海底をズルズルと引きずるように、ごくゆっくりとリールを巻く「ズル引き」が基本戦術です。アタリがあった場所には群れがいる可能性が高いため、同じポイントを集中して狙うと数釣りが期待できます。

【秋の風物詩】マハゼ (真鯊)

秋の訪れとともに釣果が上向くのが「マハゼ」です。特に河口や内湾の穏やかな砂泥底を好み、江戸前の天ぷらネタとして古くから親しまれてきました。夏の終わり頃から釣れ始め、落ちハゼと呼ばれる晩秋の大型は格別の引きと食味を誇ります。

- 釣れやすい時期: 夏の終わりから晩秋(8月~12月頃)。

- 主な釣り場: 河口域、内湾、運河などの波が穏やかな砂泥底。

- 釣り方のコツ: マハゼは好奇心旺盛で、目の前に来たエサに果敢にアタックしてきます。ちょい投げで少し沖を探るのも良いですが、堤防の際や足元に仕掛けを落として、オモリで海底をトントンと叩くように誘うのも非常に効果的です。アタリは明確に出ることが多いでしょう。

【岩場の人気者】カサゴ (笠子)

ゴツゴツとした岩場やテトラポッドの隙間に潜んでいるのが「カサゴ」です。根魚(ねざかな)の代表格で、成長が遅く、あまり長距離を移動しない「居着き」の性質を持っています。強い引きと、煮付けや唐揚げにすると美味しい白身が魅力です。

- 釣れやすい時期: 年間を通して狙えますが、特に水温が安定する春と秋が釣りやすいです。

- 主な釣り場: 岩場、ゴロタ浜、テトラポッド帯、堤防の基礎周り。

- 釣り方のコツ: カサゴは障害物の影に隠れてエサを待っています。仕掛けを岩やテトラの際に正確にキャストし、底まで沈めたら、ズル引きではなく、竿先をチョンチョンと動かして仕掛けを跳ねさせる「リフト&フォール」で誘います。根掛かりしやすい場所を攻めるため、仕掛けの予備は多めに用意しましょう。

釣った魚を美味しくいただくために

釣りの大きな楽しみの一つが、自分で釣った新鮮な魚を食べることです。魚を美味しく持ち帰るには、釣れた直後の処理が非常に重要になります。釣れた魚はすぐに氷水を入れたクーラーボックスでしっかりと冷やしましょう。これにより、鮮度が保たれ、身が引き締まります。特にシロギスのような白身魚は、適切な処理をすることで、お店で買うものとは比較にならないほどの美味しさを味わえます。

その他にも、ちょい投げではメゴチ(砂地)、カレイ(砂泥底)、ベラ(藻場や岩場)、カワハギ(砂礫帯)など、本当に様々な魚と出会うことができます。釣り場や季節を変えるだけで、まったく違う魚がヒットする。これこそが、ちょい投げ釣りの無限の可能性であり、飽きることのない魅力の源泉なのです。

【最重要】注意すべき危険な魚

楽しいちょい投げ釣りですが、時には毒を持つ危険な魚が釣れてしまうことがあります。これらの魚はヒレに鋭い毒針を持っており、刺されると激しく痛んだり、腫れ上がったりします。代表的な魚の特徴を覚え、絶対に素手で触らないようにしてください。

- ゴンズイ (Gonzui): ナマズのような見た目で、群れで泳いでいます。背ビレと胸ビレに強い毒針があります。

- ハオコゼ (Haokoze): カサゴに似ていますが、小型で赤っぽい色をしています。背ビレのトゲに毒があります。

- アイゴ (Aigo): 全てのヒレに毒針を持つ危険な魚です。独特の匂いがあります。

もしこれらの魚が釣れてしまった場合は、絶対に素手で触らず、フィッシュグリップ(魚つかみ)で魚体を固定し、プライヤー(針外し)を使って慎重に針を外してください。安全のため、これらの道具は必ず釣り場に持参しましょう。

基本的なちょい投げの投げ方を解説

ちょい投げの投げ方、すなわち「キャスティング」は、釣りの一連の流れの中で最もダイナミックで楽しい瞬間の一つです。正しいフォームを身につけることで、仕掛けを狙ったポイントへ正確に届けられるようになるだけでなく、糸絡みなどのトラブルを大幅に減らすことができます。一見難しそうに感じるかもしれませんが、基本は野球のボールを投げる動作に似ており、いくつかの重要なポイントさえ押さえれば、初心者の方でもすぐに習得できます。ここでは、安全かつ確実に上達するための基本的な手順を、段階を追って詳しく解説していきます。

【最優先事項】キャスティング前の安全確認

技術的な話に入る前に、最も重要で、絶対に怠ってはならないのが周囲の安全確認です。ちょい投げで使うオモリは比較的軽いとはいえ、硬い金属の塊です。万が一、人に当たれば大怪我につながる可能性があります。また、針も非常に危険です。キャスティングは、常に安全が確保されていることを確認してから行うという意識を徹底してください。

キャスト前に必ず確認するべきポイント

- 後方の確認: 自分の真後ろに人がいないか、通行人が近づいてきていないかを必ず振り返って目で見て確認します。木やフェンスなどの障害物がないかもチェックしましょう。

- 左右の確認: 隣で釣りを楽しんでいる人との距離は十分にあるかを確認します。お互いの仕掛けが絡まる(オマツリ)原因にもなります。

- 上方の確認: 頭上に電線や木の枝がないかを見上げます。ラインが引っかかると、タックルの破損や感電の危険性があります。

- 前方の確認: 投げようとする方向に、船やボート、遊泳者などがいないかを確認します。

ステップ1:タラシの長さを決める

安全が確認できたら、いよいよキャストの準備です。最初に行うのが「タラシ」の調整です。「タラシ」とは、竿の先端から天秤オモリまでの糸の長さのこと。この長さが、キャスティングのしやすさと飛距離を大きく左右します。

ちょい投げにおける最適なタラシの長さは、おおよそ30cmから50cmが目安です。なぜこの長さが良いのかというと、短すぎると振り子の原理が働きにくく、竿の反発力を十分に活かせません。逆に長すぎると、振りかぶった際にオモリが地面や堤防にぶつかってしまったり、コントロールが非常に難しくなったりします。リールを少しずつ巻いたり、クラッチを返して糸を出したりしながら、自分にとって投げやすい長さに調整しましょう。

ステップ2:ロッドとラインを正しく構える

次に、竿(ロッド)と糸(ライン)を正しく持ち、構えを作ります。安定したキャストは、正しいグリップから始まります。

- リールの付け根部分である「リールフット」を、中指と薬指の間に挟むようにして、ロッドのグリップをしっかりと握ります。これにより、キャスト時にロッドがぐらつくのを防ぎます。

- 空いている方の手の人差し指を伸ばし、リールから出ているラインを指の腹(第一関節あたり)に軽く引っ掛けます。

- ラインを人差し指に掛けたまま、その指を曲げてグリップを握り込みます。これで、ラインが指から離れないように固定されます。

この構えが、後述するラインの放出(リリース)をスムーズに行うための基本となります。

ステップ3:ベールを起こし、投げる準備を整える

ラインを人差し指で確実に保持した状態で、もう片方の手を使ってリールの「ベール」という針金状のアームを起こします。ベールは、糸の出口を開閉するスイッチのようなものです。ベールを起こすことで、スプール(糸巻き部分)からラインが自由に出ていく状態になります。これで、キャスティングの準備は完了です。

初心者が最も陥りやすい致命的な失敗

事例: ベールを起こすのを忘れたまま、力いっぱいキャストしてしまった!

結果: ラインの出口が閉じたままなので、仕掛けは飛ばずに竿先に全負荷がかかり、「バチン!」という音とともにラインが切れて仕掛けだけが飛んでいくか、最悪の場合は竿先が折れてしまいます。これは誰しもが一度は経験するかもしれない失敗ですが、タックルに深刻なダメージを与える可能性があります。「投げる前には、指でラインを持ち、ベールを起こす」という一連の動作を、体に染み込むまで繰り返し確認する癖をつけましょう。

ステップ4:フォームを意識してキャストする

いよいよキャストです。ちょい投げの基本となるのは、最もシンプルでコントロールしやすい「オーバーヘッドキャスト」です。

- 投げたい方向に体を向け、竿をほぼ垂直に立てた状態から、ゆっくりと後方へ振りかぶります(テイクバック)。この時、腕の力で振るのではなく、竿先にぶら下がったオモリの重さを「ズンッ」と感じることを意識してください。

- 竿先にオモリの重みが完全に乗ったのを感じたら、間髪入れずに、その重みを前へ運ぶように竿を振り抜きます(フォワードキャスト)。ここでも腕力に頼るのではなく、しなった竿が元に戻ろうとする「反発力」を利用するのがコツです。

- 竿が頭上を通過し、時計の文字盤で言うところの10時~11時くらいの角度になったタイミングで、ラインを保持していた人差し指を「パッ」と離します(リリース)。このリリースポイントが、飛距離と方向を決める最も重要な瞬間です。

最初は力まず、8割程度の力でリラックスして投げてみましょう。「飛距離」よりも「正確性」を重視して練習を繰り返すことが、結果的に美しいフォームと飛距離の向上につながります。

専門用語解説:オーバーヘッドキャスト

野球のオーバースローのように、竿を頭の上を通してまっすぐ振り抜く、最も基本的で応用範囲の広いキャスティング方法です。コントロールが付けやすく、左右に障害物がある場所でも投げやすいという利点があります。

ちょい投げ釣りのエサは何がいいですか?

ちょい投げ釣りにおいて、釣果を大きく左右する最も重要な要素の一つが「エサ」の選択です。結論から言うと、あらゆる魚種に対して安定した釣果をもたらす最も効果的なエサは、「イソメ類」の生きエサです。しかし、「なぜイソメが一番なのか?」「他のエサではダメなのか?」「虫エサが苦手な場合はどうすれば?」といった疑問に、専門的な視点から深くお答えします。

【王道にして最強】イソメ類が釣れる科学的根拠

イソメ類が「万能エサ」として君臨するのには、明確な科学的根拠があります。魚たちは視覚、嗅覚、側線(水流や振動を感じる器官)など、五感をフル活用してエサを探しています。イソメ類は、これらの感覚を強烈に刺激する要素をすべて兼ね備えているのです。

- 嗅覚へのアピール: イソメ類は、魚が好むアミノ酸などの旨味成分を体内に豊富に含んでいます。これらが水中に溶け出すことで、広範囲から魚を寄せ付ける強力な「匂いの道」を作り出します。

- 視覚と側線へのアピール: 海中でクネクネと自発的に動くイソメの動きは、魚の捕食本能をダイレクトに刺激します。特に、瀕死の小魚やゴカイ類が発する不規則な動きは、魚にとって「絶好の捕食チャンス」と認識されるため、思わず口を使ってしまうのです。

釣具店で主に入手できるイソメ類には、大きく分けて「アオイソメ」と「石ゴカイ(ジャリメ)」の2種類があり、それぞれの特性を理解して使い分けることが、さらなる釣果アップへの鍵となります。

| 項目 | アオイソメ | 石ゴカイ(ジャリメ) |

|---|---|---|

| 特徴 | 太く、動きが大きい。生命力が強い。 | 細く、柔らかい。動きはやや小さい。 |

| 得意な状況 | アピール力重視 ・海の濁りが強い時 ・夜釣り ・カレイや根魚など口の大きい魚狙い |

食わせ重視 ・海の透明度が高い時 ・魚の活性が低い(食いが渋い)時 ・シロギスなど口の小さい魚狙い |

| エサ付けのコツ | 頭の硬い部分を避け、胴体から針を通す。アピールしたい場合は長く垂らす「房掛け」も有効。 | 頭から針を通し、まっすぐになるように「通し刺し」にするのが基本。 |

【虫エサが苦手な方へ】人工エサという賢い選択肢

「釣りをしたいけど、どうしても生きている虫は触れない…」という方は少なくありません。ご安心ください。近年の技術革新により、生分解性素材で作られた人工エサ(ワーム)は、生きエサに引けを取らないほどの性能を持つまでに進化しています。

代表的な製品である「マルキュー パワーイソメ」や「バークレイ ガルプ!サンドワーム」などは、見た目や質感を本物のイソメに酷似させているだけでなく、魚が好むアミノ酸などの集魚成分を凝縮した液体に漬け込まれています。これにより、生きエサが持つ「匂い」のアピールを再現しています。

人工エサのメリットとデメリット

メリット:

✅ 虫が苦手でも扱える。

✅ フルーティーな香りの製品もあり、手が臭くならない。

✅ 常温で長期保存が可能で、予備のエサとして携帯しやすい。

✅ エサ取り(フグなど)に強く、針持ちが良い。

デメリット:

❌ 生きエサのような自発的な動きがないため、アピール力が劣る場合がある。

❌ 魚の活性が低い状況では、見切られやすい傾向がある。

人工エサを効果的に使うコツは、釣り人側が積極的に「誘い」のアクションを加えてあげることです。ただ待っているだけでは、魚にエサだと認識されにくい場合があります。竿先を軽く揺らして仕掛けを動かしたり、ゆっくりとズル引きしたりすることで、「生きている」かのような動きを演出し、魚の捕食スイッチを入れることが重要です。

よくある失敗事例と教訓

事例: 釣具店で購入したアオイソメを、車内の高温になる場所に数時間放置してしまった。釣り場に着いた頃には、ほとんどのイソメが弱って動かなくなっており、まったくアタリが出なかった。

教訓: 生きエサの鮮度は、釣果に直結します。特にイソメ類は暑さに非常に弱いため、購入後はクーラーボックスで適切に保冷することが絶対条件です。木製のエサ箱や、水を含ませた砂を入れると、より鮮度を長く保つことができます。最高の状態でエサを使うことが、魚への最大のアピールとなるのです。

道具から見るちょい投げと投げ釣りの違い

- 手軽に始めるならちょい投げセット

- ちょい投げのPEは何号が適していますか?

- ちょい投げ仕掛けの特徴とは?

- 本格的な投げ釣り仕掛けとの比較

- 投げ釣り禁止でもちょい投げは可能?

ちょい投げと本格的な投げ釣りの本質的な違いは、釣り方や飛距離だけでなく、使用する「道具(タックル)」そのものにも色濃く反映されています。それぞれの釣りが何を目的とし、どのような思想で設計されているのかは、竿やリール、仕掛けを見れば一目瞭然です。このセクションでは、具体的なタックル面に深く焦点を当て、それぞれの違いを詳細に解説していきます。これから道具を揃えようと考えている方にとって、自分の釣りスタイルに最適な選択をするための、確かな指針となるはずです。

手軽に始めるならちょい投げセット

これからちょい投げ釣りを始めたいと考えている、あるいは釣りの世界に第一歩を踏み出そうとしている初心者の方にとって、釣具店やオンラインストアで販売されている「ちょい投げセット」の購入が、最も賢明で間違いのない選択です。なぜなら、道具選びという最初のハードルを最も低くし、釣りの本質的な楽しさに最短距離で到達させてくれる、非常によく考えられたパッケージだからです。

「ちょい投げセット」の徹底解剖

「セット」と聞くと、品質が低いのではないかと不安に思う方もいるかもしれませんが、近年の入門セットは非常に高品質化が進んでいます。多くは数千円という手頃な価格帯でありながら、釣りに必要な基本性能をしっかりと満たしています。セットに含まれる主なアイテムを個別に見ていきましょう。

- 竿(ロッド):

長さは1.8mから3.0m程度のものが主流で、持ち運びに便利な「振出式(テレスコピック)」がほとんどです。このタイプは、竿の内部が空洞になっており、穂先から順に収納していくことで非常にコンパクトになります。素材は、安価で粘り強く、多少ラフに扱っても折れにくいグラスファイバーが多く使われています。 - リール:

大きさは2000番から3000番のスピニングリールが一般的です。購入した時点で、ちょい投げに適した太さであるナイロンラインの2号または3号が100mほど巻かれていることがほとんどで、面倒な糸巻き作業は不要です。すぐに使える状態で提供されている点は、初心者にとって非常に大きなメリットです。 - 仕掛け・小物類:

製品によっては、基本的な天秤オモリと針がセットになった仕掛けや、糸を切るためのハサミ、魚をつかむためのフィッシュグリップまで含まれた「オールインワン」タイプのセットも存在します。これ一つあれば、あとはエサを買うだけですぐに釣りが始められる手軽さは、他に代えがたい魅力です。

失敗しない「ちょい投げセット」の選び方

いざ釣具店に行くと、様々な種類のセットが並んでいてどれを選べば良いか迷ってしまうかもしれません。ここでは、あなたの最初の相棒選びに失敗しないための、3つのチェックポイントをご紹介します。

- 釣り場に合わせた「長さ」を選ぶ:

もし、足場の良い堤防や漁港での釣りがメインなら、取り回しの良い2.1m~2.4mの長さがおすすめです。一方で、少し開けた砂浜からのキャストも楽しみたいと考えているなら、遠投性能にやや優れる2.7m~3.0mの長さを選ぶと良いでしょう。 - 竿の「錘負荷」を確認する:

竿には「錘負荷: 5-15号」といった表記があります。これは、その竿が快適に扱えるオモリの重さの範囲を示しています。潮の流れが速い場所では少し重めのオモリが必要になるため、自分がよく行くであろう釣り場の特性を店員さんに相談し、適切な錘負荷の竿を選ぶのが賢明です。 - 信頼できるメーカーや店舗で選ぶ:

極端に安価なセット(1,000円台など)は、リールの回転がスムーズでなかったり、竿のガイド(糸を通す輪)がすぐに錆びてしまったりと、品質に問題がある場合があります。シマノやダイワといった大手メーカーのエントリーモデルや、釣具チェーン店のオリジナルブランドなど、3,000円~5,000円程度の価格帯から選ぶと、快適に長く使える質の良い製品に出会える可能性が高いです。

よくある失敗事例と教訓

事例: 「とにかく安ければ良い」と、詳細を確認せずにインターネットで最安値のセットを購入。しかし、リールのハンドルを巻くと異音がし、竿も重くてバランスが悪く、すぐに疲れてしまった。結局、釣りの楽しさを感じる前に嫌になってしまった。

教訓: ちょい投げセットは、あなたの「釣りの原体験」を形作る重要なパートナーです。価格だけで判断せず、実際に釣具店で手に取って、重さや握りやすさを確かめてみることを強くお勧めします。信頼できる店員さんに相談すれば、あなたの希望に最適な一本を一緒に選んでくれるはずです。

ちょい投げセットからのステップアップ

ちょい投げセットは、釣りの基本を学び、その楽しさを知るための最高の入門書です。そして、釣りに夢中になり、「もっとこうしたい」という欲求が出てきた時が、次のステップへ進むタイミングです。

- 「もっと遠くへ飛ばして、沖の魚を釣ってみたい」→ 本格的な投げ竿と大型リールへ

- 「シロギスの小さなアタリをもっと明確に感じたい」→ 高感度なカーボン製のシーバスロッドやエギングロッドへ

- 「カサゴやメバルといった根魚釣りを極めたい」→ 専用のロックフィッシュロッドへ

このように、ちょい投げセットでの経験は、あなたが次に進むべき道を明確に示してくれます。ちょい投げセットは決して「安物買い」ではなく、広大で奥深い釣りの世界への扉を開けてくれる、最も価値のある投資なのです。

ちょい投げのPEは何号が適していますか?

ちょい投げで従来主流だったナイロンラインに代わり、近年急速に普及しているのが「PEライン」です。もしあなたが、釣果をもう一段階引き上げたい、あるいはより戦略的な釣りを楽しみたいと考えるなら、PEラインの導入は極めて有効な選択肢となります。ちょい投げで使用する場合、結論としては0.6号から1.5号が最適な太さの目安となりますが、この数字の裏には、釣りの質を根底から変えるPEラインならではの深い特性が隠されています。

PEラインがもたらす「解像度革命」

PEラインとは、ポリエチレン(Polyethylene)の極細の原糸を複数本編み込んで作られた釣り糸のことです。ナイロンラインが単一の素材でできているのに対し、PEラインは細い糸の集合体である点が根本的に異なります。この構造が、他のラインにはない圧倒的なメリットを生み出します。

- 超高感度: PEライン最大の武器は、その「伸びのなさ」にあります。ナイロンラインがある程度の伸縮性を持つのに対し、PEラインはほとんど伸びません。これにより、海底の砂粒一つを感じ取れるほどの驚異的な感度(解像度)を実現します。魚がエサに触れただけの微かな「前アタリ」や、海底の地形が砂地から岩場に変わった質感の違いなどを、まるで自分の指先で触れているかのように明確に手元に伝えてくれます。これは、釣果を左右する情報をより多く収集できることを意味します。

- 圧倒的な飛距離: 同じ強度で比較した場合、PEラインはナイロンラインの約1/3から1/4という驚異的な細さを誇ります。ラインが細いということは、キャスト時の空気抵抗やガイドとの摩擦、水中での水の抵抗が劇的に減少することを意味します。結果として、同じ力で投げても、仕掛けはよりスムーズに、そしてこれまで届かなかった未開のポイントまで到達するほどの飛距離を叩き出すことが可能になるのです。

- 優れた強度: 直線的な引っ張り強度においては、同等の太さのナイロンラインの約3倍以上の強度を持っています。これにより、より細いラインシステムを組むことができ、不意の大物とのやり取りにも安心して対応できます。

目的別・最適なPEライン号数の選び方

「0.6号~1.5号」という範囲の中で、どの太さを選ぶべきか。それは、あなたが何を最も重視するかによって決まります。

| 号数(太さ) | 主なターゲット | 推奨される釣り場 | 特徴・思想 |

|---|---|---|---|

| 0.6号 ~ 0.8号 | シロギス、ハゼ、メゴチ | 砂浜、干潟、穏やかな湾内 | 【感度・飛距離特化型】 最も細く、水の抵抗も少ないため、キス釣りに代表される繊細なアタリを拾い、軽いオモリで最大限の飛距離を稼ぐための選択。 |

| 1.0号 | キス、カレイ、カサゴ、カワハギ | 堤防、漁港、河口 | 【万能バランス型】 感度、飛距離、強度のバランスが最も取れた、いわば「黄金比」。初めてPEラインを使う方や、様々な魚種を狙いたい場合に最適。 |

| 1.2号 ~ 1.5号 | カレイ、クロダイ、根魚全般 | 岩場、テトラ帯、藻場など根掛かりが多い場所 | 【強度・安心感特化型】 根ズレ(岩などでの擦れ)に対する耐性が高く、不意の大物にも余裕を持って対応できる。根掛かりした仕掛けを回収できる確率も上がる。 |

【絶対必須】ショックリーダーという生命線

多くのメリットを持つPEラインですが、弱点も存在します。それは「瞬間的な衝撃」と「摩擦」に弱いことです。この弱点を補い、PEラインの性能を100%引き出すために絶対に必要となるのが、「ショックリーダー」です。

ショックリーダーとは、PEラインの先端に結束するナイロンやフロロカーボン製の太い糸のことで、長さは50cmから1m程度が一般的です。リーダーには主に3つの重要な役割があります。

- 衝撃吸収(ショックアブソーバー): キャスト時や魚がヒットした瞬間の「ドンッ!」という衝撃を、リーダーの持つ適度な伸縮性が吸収し、PEライン本体が切れるのを防ぎます。

- 根ズレ対策(アーマー): 摩擦に弱いPEラインの代わりに、耐摩耗性に優れたリーダーが海底の岩や障害物との接触を受け止め、ラインブレイクを防ぎます。

- ステルス効果: PEラインは色が付いていることが多く、魚に警戒心を与えやすいと言われています。透明なリーダーを介すことで、エサの周辺で魚に違和感を与えにくくします。

よくある失敗事例と教訓

事例: 「リーダーを結ぶのが面倒だ」と、PEラインを直接天秤オモリに結んで釣りを開始。幸先よく良型のキスがヒットしたが、取り込みの際に堤防の基礎にラインが擦れ、「プツン」という感触とともに痛恨のラインブレイク。魚も仕掛けも失ってしまった。

教訓: ショックリーダーは、PEラインシステムにおける「生命線」であり、省略してはならない最重要コンポーネントです。「FGノット」などの摩擦系ノットを習得するのが理想ですが、最初は「電車結び」や市販の簡単リーダーでも構いません。リーダーの有無が、その日の釣りの結果を天国と地獄に分けると言っても過言ではないのです。

ちょい投げ仕掛けの特徴とは?

ちょい投げの仕掛けは、「シンプルさ」と「汎用性」を極限まで追求した、機能美の結晶と言えるでしょう。その根底にある設計思想は、「誰でも、どんな場所でも、手軽に魚との出会いを楽しめるようにする」という一点に尽きます。本格的な投げ釣りの仕掛けが、飛距離という特定の目的のために複雑化・専門化していくのとは対照的に、ちょい投げの仕掛けは、釣りの基本要素を凝縮したミニマルな構成が最大の特徴です。

仕掛けを構成する3つの基本要素

市販されている「ちょい投げセット仕掛け」は、主に以下の3つのパーツから構成されています。それぞれのパーツが持つ役割を理解することで、状況に応じた最適な仕掛け選びや、自作への道も開けてきます。

- 天秤(てんびん):

仕掛けの司令塔とも言える最も重要なパーツです。主にL字型や片テンビンと呼ばれる形状をしており、2つの重要な役割を担っています。

一つは、糸絡み(トラブル)の防止です。キャスト時や水中での潮流によって、道糸とハリス(針が付いた糸)が絡まってしまうのを、天秤のアームが物理的に防いでくれます。

もう一つは、アタリの伝達(センサー)です。魚がエサを咥えて引っ張ると、その力が天秤を介して道糸に伝わり、竿先に明確な「ブルブルッ」というシグナルとして現れます。天秤の形状や素材によって、この感度が微妙に変化します。 - オモリ(シンカー):

仕掛けを目的のポイントまで運び、海底に安定させるための「エンジン」兼「錨(いかり)」の役割を果たします。ちょい投げでは、3号(約11g)から15号(約56g)程度の、比較的軽量なナス型オモリやジェット天秤が主流です。この軽さが、ルアーロッドなどの柔らかい竿でもフルキャストを可能にし、根掛かり(海底の障害物に引っかかること)のリスクを軽減する効果も生み出します。 - 仕掛け本体(針とハリス):

実際に魚が食いつく部分です。通常、ナイロンやフロロカーボン製の「幹糸(みきいと)」から、1本~3本の「ハリス」が枝分かれし、その先端に針が付いています。ちょい投げ用の仕掛けは、全長が60cm~1m程度と短めに設計されているのが特徴です。この短さが、キャスト時の空気抵抗を減らし、初心者でも扱いやすく絡みにくいというメリットに直結しています。針の大きさやハリスの太さは、狙う魚種によって様々なバリエーションが存在します。

専門用語解説:天秤の種類

L字天秤: 最もオーソドックスな形状。アタリが明確に出やすく、感度に優れています。

ジェット天秤: オモリ部分に翼のようなフィンが付いており、リールを巻くと浮き上がりやすい特性があります。これにより、根掛かりを回避する能力が非常に高いです。岩場や藻場など、障害物が多い場所で絶大な効果を発揮します。

片テンビン: シンプルな構造でトラブルが少なく、主に船釣りで使われますが、ちょい投げでもその手軽さから人気があります。

釣果を伸ばすための仕掛け選びの戦略

釣具店には多種多様なちょい投げ仕掛けが並んでいますが、状況に応じて適切なものを選ぶことで、釣果は劇的に向上します。以下に、戦略的な仕掛け選びのポイントを解説します。

- ターゲットに合わせる: 最も基本的な選択方法です。「キス用」「カレイ用」「根魚用」など、パッケージに対象魚が明記されている仕掛けを選びましょう。例えば、キス用は針が小さくハリスが細いのに対し、カレイ用は大きなエサを付けられるように針が大きく、ハリスも太く設計されています。

- 針の数を変える:

- 2本針: 最もトラブルが少なく、扱いやすい基本形。魚のいる場所を探る「パイロット仕掛け」として最適です。

- 3本針: 針の数が多い分、魚がいる層(タナ)を広く探れ、群れに当たった際には一度に複数匹釣れる可能性があります。ただし、やや絡みやすいデメリットもあります。

- 装飾(アピールパーツ)で差をつける:

仕掛けの中には、針の近くに夜光玉や金ビーズ、カラフルなスキン(魚の皮を模した素材)などが付いているものがあります。これらは、光の反射や色で魚の好奇心を刺激し、食い気を誘う効果が期待できます。特に、海が濁っている時や、魚の活性が低い時に絶大な効果を発揮することがあります。ノーマルな仕掛けでアタリがない時に、こうしたアピール系の仕掛けに交換するだけで、状況が好転することは珍しくありません。

よくある失敗事例と教訓

事例: 根掛かりで仕掛けを一つ失ってしまったが、予備を持ってきていなかったため、そこで釣りを終了せざるを得なかった。

教訓: ちょい投げは、海底を探る釣りである以上、根掛かりとの戦いは避けて通れません。特に、魚が多く潜む岩場や藻場を攻める際には、仕掛けのロストはつきものです。最低でも3セット、できれば5セット以上の予備の仕掛けを必ず用意しておくことが、チャンスを逃さず一日中釣りを楽しむための絶対条件です。「備えあれば憂いなし」は、釣りの世界における鉄則なのです。

本格的な投げ釣り仕掛けとの比較

前述の通り、ちょい投げ仕掛けは「シンプルさ」と「汎用性」を追求した設計ですが、対する本格的な投げ釣りの仕掛けは、「1cmでも遠くへ」という遠投性能と、「1匹でも多く」という釣獲性能を極限まで高めるために、あらゆる部分が専門化・特殊化されています。両者のタックル(道具一式)を並べて比較すると、その設計思想の違い、つまり「どこで、何を、どのように釣るか」という目的意識の差が、より鮮明に浮かび上がってきます。

【思想の違い】手軽さの「ちょい投げ」 vs 専門性の「投げ釣り」

ちょい投げが、近距離の多様なポイントを軽快に探る「偵察兵」だとすれば、本格的な投げ釣りは、はるか沖の未開拓領域を制圧する「重爆撃機」に例えることができます。この役割の違いが、タックル全体の性格を決定づけています。

1. 竿(ロッド)とリール:パワーと飛距離への飽くなき追求

最も顕著な違いが現れるのが、竿とリールです。

- 竿(ロッド):

本格的な投げ竿は、長さが4.05mを標準とし、中には4.25mを超える長尺モデルも存在します。この長さは、キャスト時に大きな遠心力を生み出し、テコの原理を最大限に活用して飛距離を稼ぐためのものです。また、素材は高弾性のカーボンが主流で、25号(約94g)を超える重いオモリをフルスイングで投げてもブレない強靭なバットパワーと、しなった竿が一気に復元する際の鋭い反発力を両立させています。 - リール:

リールも、投げ釣り専用に設計された特殊なモデルが使用されます。最大の特徴は「大口径スプール」です。スプール(糸巻き部分)の直径を大きくし、さらに前方に傾斜をつけた「テーパースプール」を採用することで、キャスト時にラインが放出される際の抵抗を極限まで低減しています。また、ハンドル一回転あたりの巻き取り量が多い「ハイギア」モデルが主流で、100m以上沖にある仕掛けを素早く回収することが可能です。

2. ラインシステム:「力糸(ちからいと)」という名の生命線

本格的な投げ釣りにおいて、ちょい投げにはない最大の違いが「力糸(ちからいと)」の存在です。これは、キャストの瞬間に発生する、人間の想像を超える強烈な負荷から道糸を守るための、極めて重要なシステムです。

重いオモリをフルスイングでキャストする瞬間、細い道糸には数百グラムから数キログラムもの負荷がかかります。もし道糸を直接オモリに結んでしまうと、この負荷に耐えきれずに高確率で切れてしまいます(高切れ)。そこで、道糸の先端に、約10m~15mの長さの太い糸(ナイロンやPE)を結束します。これが力糸です。力糸は、キャスト時の衝撃を一身に受け止め、そのエネルギーをスムーズにオモリに伝達する役割を担います。先端(オモリ側)が太く、後端(道糸側)が細くなる「テーパー力糸」が一般的で、これにより道糸との結び目を小さくし、ガイド抜けをスムーズにする工夫がなされています。

専門用語解説:高切れ(たかぎれ)

キャスティングの最中に、竿先(高い位置)で道糸が切れてしまい、オモリと仕掛けだけが飛んでいってしまうトラブルのこと。原因のほとんどは、キャスト時の負荷にラインが耐えきれないことです。本格的な投げ釣りにおいて、力糸は高切れを防ぐための必須アイテムです。

タックル比較一覧表

以下の表で、それぞれのタックルが持つ特性の違いを総合的に比較してみましょう。

| 項目 | ちょい投げ | 本格的な投げ釣り |

|---|---|---|

| 思想・哲学 | 手軽さ・汎用性・機動力 近~中距離のポイントを探る |

飛距離・パワー・専門性 遠距離の未開拓ポイントを攻める |

| 竿(ロッド) | 1.8m~3.0mの万能竿やルアーロッド | 4.0m前後の高弾性カーボン製専用投げ竿 |

| リール | 2000番~3000番の小型スピニングリール | 大口径テーパースプール搭載の大型専用リール |

| 道糸 | ナイロン2~3号、PE0.6~1.5号 | ナイロン3~4号、PE0.8~1.2号(より遠投を意識) |

| 力糸(ちからいと) | 不要 | 必須 |

| オモリ | 3号~15号(約11g~56g) | 20号~35号(約75g~130g) |

| 仕掛け | 全長が短くシンプルな2~3本針仕掛け | 全長が長く、多点針(5本以上)やアピール重視の装飾付きなど、状況に特化した多様な仕掛け |

初心者が陥りがちな誤解

誤解: 「本格的な投げ釣りの方が、すごいタックルを使っているから、ちょい投げより優れていて、たくさん釣れるに違いない」

真実: これは全くの誤解です。両者は優劣の関係ではなく、目的と戦術が異なる全く別の釣りと考えるべきです。魚が岸近くに集まっている状況では、重いタックルで遠投しても全く意味がなく、むしろ手返しの良いちょい投げの方が圧倒的に釣果が上がるケースは頻繁にあります。重要なのは、その日の海の状況や魚の活性を読み解き、最適な「飛距離」と「アプローチ」を選択することなのです。

投げ釣り禁止でもちょい投げは可能?

釣り場、特に多くの人が集まる人気の堤防や漁港、海浜公園などで「投げ釣り禁止」という看板を目にすることがあります。この看板を前に、「自分のやろうとしている『ちょい投げ』もダメなのだろうか?」と不安に思い、竿を出すのをためらってしまった経験がある方もいるかもしれません。結論から申し上げると、「投げ釣り禁止」とされている場所でも、ルールやマナーを正しく理解し、節度ある『ちょい投げ』であれば許可される可能性は十分にあります。しかし、これは自己判断で決めて良い問題ではなく、その背景にある「なぜ禁止されているのか」を深く理解することが極めて重要です。

「投げ釣り禁止」に込められた本当の意味

釣り場が「投げ釣り」を禁止する最大の理由は、周囲の人々に対する「安全の確保」にあります。ここで禁止対象として想定されているのは、ほとんどの場合、前述したような「本格的な投げ釣り」です。

25号(約94g)を超える、こぶし大ほどの重いオモリを、100m以上も遠投する行為を想像してみてください。万が一、キャスト時にラインが切れてオモリが予期せぬ方向へ飛んでいったり(高切れ)、コントロールを誤って人のいる方向へ投げてしまったりした場合、そのオモリはまさに「凶器」と化し、重大な人身事故につながる危険性をはらんでいます。特に、釣り人だけでなく、散歩を楽しむ家族連れやカップル、作業をする漁業関係者など、多様な人々が利用する公共の場では、こうしたリスクを未然に防ぐ必要があるのです。

また、広範囲に仕掛けを投げることで、航行する船舶の航路を妨害したり、養殖いかだなどの漁業施設に仕掛けを引っ掛けてしまったりするトラブルを防ぐという目的も含まれています。

「ちょい投げ」が許容されるケースとは?

一方で、「ちょい投げ」はどうでしょうか。使用するオモリははるかに軽く、飛距離もせいぜい数十メートルです。周囲の状況をしっかりと確認できる範囲内で、コントロールされた短い距離を釣るため、本格的な投げ釣りに比べて周囲への危険性は格段に低いと見なされることが一般的です。そのため、管理者が禁止したい「危険な投げ釣り」の範疇には含まれず、事実上「黙認」あるいは「許容」されているケースが多く存在します。

ただし、これはあくまで一般的な傾向であり、釣り場によっては以下のような厳しいルールが設けられている場合もあります。

- 全ての「投げる行為」を禁止: 釣り人同士のトラブル(オマツリ)や、根掛かりによるゴミ問題を避けるため、竿下への「垂らし釣り」しか認めない場所。

- 「下手投げ(アンダースロー)」のみ許可: 周囲への威圧感が少なく、飛距離が出にくい下手投げに限定することで、安全を担保している場所。

【最重要】ルールとマナーを守るための行動指針

「投げ釣り禁止」の看板がある場所で釣りをするかどうかの最終判断は、あなた自身の良識に委ねられます。安全で楽しい釣りを続けるために、以下の行動指針を徹底してください。

- 看板の意図を汲み取る: まずは「なぜここで投げ釣りが禁止されているのか?」を考えます。周囲に民家が近い、航路が近い、人が頻繁に通る、などの理由が見えてくるはずです。

- 疑問があれば必ず確認する: 最も確実なのは、釣り場の管理事務所や、その地域をよく知る近くの釣具店に直接確認することです。「ルアーロッドで5号(約19g)くらいの軽いオモリを、20mほど投げる釣りは可能ですか?」など、具体的かつ謙虚に質問すれば、ほとんどの場合、親切に教えてくれます。

- 混雑時は自主的に控える: たとえルール上は問題なくても、周囲に多くの釣り人や観光客がいる場合は、投げる行為そのものを自主的に控えるのが賢明な判断です。トラブルを未然に防ぎ、お互いが気持ちよく過ごせる空間を保つ配慮が、真の釣り人には求められます。

- 常に周囲に最大限の注意を払う: ちょい投げをする際は、本格的な投げ釣り以上に、キャストの度に前後左右の安全確認を徹底する習慣をつけましょう。

釣り場という貴重な共有財産を守り、未来の世代へ引き継いでいくのは、私たち釣り人一人ひとりの責任です。ルールを守ることはもちろん、ルール以上にマナーを重んじる心を持つことが、何よりも大切なのです。

地方自治体の条例も確認を

漁港や湾岸エリアによっては、都道府県や市町村が定める条例によって、釣り自体が禁止されている区域や、釣り方に制限が設けられている場合があります。釣行前には、訪れる場所の自治体のホームページなどで、関連する条例がないかを確認しておくと、より安心して釣りを楽しむことができます。

改めて知るちょい投げと投げ釣りの違い

この記事を通じて、手軽な「ちょい投げ」と本格的な「投げ釣り」の間に横たわる、技術的、そして思想的な違いについて、多角的な視点から深く掘り下げてきました。両者は単なる飛距離の違いだけでなく、使用する道具、狙うべきポイント、そして釣りに臨む心構えそのものに至るまで、似て非なる個性を持った魅力的な釣りです。最後に、この記事の要点をリスト形式で改めて整理します。この知識が、あなたのフィッシングライフをより豊かで、安全なものにするための一助となれば幸いです。

- 投げ釣りの定義: 投げ釣りは、仕掛けを岸から沖へ投じて魚を釣る釣法の総称であり、非常に広い概念を持つ言葉である

- ちょい投げの位置づけ: ちょい投げは投げ釣りの一つのスタイル(戦術)であり、特に近距離から中距離(10m~60m)を手軽なタックルで探る釣りを指す

- 飛距離と思想: 本格的な投げ釣りが100m以上の飛距離を追求するのに対し、ちょい投げは飛距離よりも手返しと機動力を重視する

- タックルの基本思想: ちょい投げの道具は軽量・コンパクトで「汎用性」を重視する一方、本格的な投げ釣りの道具は遠投性能に特化した「専門性」を追求する

- 初心者への推奨: これから釣りを始めるなら、まずは手軽な「ちょい投げセット」からスタートし、釣りの基本と楽しさを覚えるのが最も賢明な選択である

- ロッド(竿)の違い: ちょい投げはルアーロッドなどでの代用が可能だが、本格的な投げ釣りには4mを超える専用のパワーロッドが不可欠となる

- リールの違い: 本格的な投げ釣りでは、飛距離を稼ぐための大口径スプールを備えた専用リールが使われる

- ラインシステムの違い: 本格的な投げ釣りでは、キャスト時の衝撃から道糸を守る「力糸(ちからいと)」というシステムが必須となるが、ちょい投げでは基本的に不要である

- オモリ(シンカー)の違い: ちょい投げが3号~15号程度の軽いオモリを使うのに対し、本格的な投げ釣りでは20号を超える重量級のオモリを使用する

- ターゲットの違い: ちょい投げは岸辺に棲むキス、ハゼ、カサゴなど多種多様な魚がターゲットになる五目釣りの要素が強い

- 本格投げ釣りのターゲット: 遠投により、沖合にいる大型のカレイやマダイ、アマダイといった、ちょい投げでは出会えない魚種も射程圏内に入る

- エサの選択: どちらの釣りもアオイソメや石ゴカイといったイソメ類が基本のエサとなるが、人工エサも有効な選択肢である

- 仕掛けの構造: ちょい投げの仕掛けはシンプルで扱いやすいものが主流だが、本格的な投げ釣りの仕掛けは針の数や装飾など、状況に特化した複雑なものも多い

- 安全への配慮: 飛距離が出る本格的な投げ釣りは、周囲への安全確認がより一層重要になる

- ルールの遵守: 「投げ釣り禁止」の釣り場でも、管理者に確認しルールを理解すれば、節度あるちょい投げが可能な場合があるため、自己判断は避けるべきである