イソメと並んで人気の釣り餌である石ゴカイ。

石ゴカイ保存の最適解を知りたい方に向けて、温度・湿度・容器・水分管理の基本から、前日の準備、加工保存、トラブル時の対処までを体系的に整理します。疑問として頻出するゴカイ 保存 前日に整えるべきこと、石ゴカイ 何日もつのか、ゴカイ 保存 塩漬けの可否、ゴカイ 保存 何日の現実的な目安、石ゴカイ 冷凍やゴカイ 冷凍保存の向き不向き、石ゴカイ 飼育が可能かという論点も順に扱います。

さらに、石ゴカイは冷蔵庫で保存できますか?やゴカイの保管方法は?といった基本、ゴカイはどれくらい持ちますか?やゴカイは常温で保存できますか?への回答、石ゴカイの寿命は?の参考情報、冷蔵庫で保存してはいけないものは何ですか?の注意点まで網羅します。

この記事は、冷暗所で湿度を保ち、死んだ個体をこまめに除去するという原則を軸に構成しています。活きエサは低温で代謝が下がる一方、石ゴカイは冷えに弱いと案内されることが多く、家庭用冷蔵庫の温度域が合致しない状況が起こりやすいとされています。そこで、温度ショックの回避、乾燥の抑制、通気の確保、塩分濃度の維持という観点から、実装しやすい管理法を具体化しました。販売店のガイドや業界メディアの解説に加え、基礎的な生理に関する一般的知見も参照し、メリットとデメリットを併記します。各セクションは結論から述べ、理由と手順、失敗例と対策の順で丁寧に解説します。

- 石ゴカイを弱らせない温度・湿度・容器管理の要点

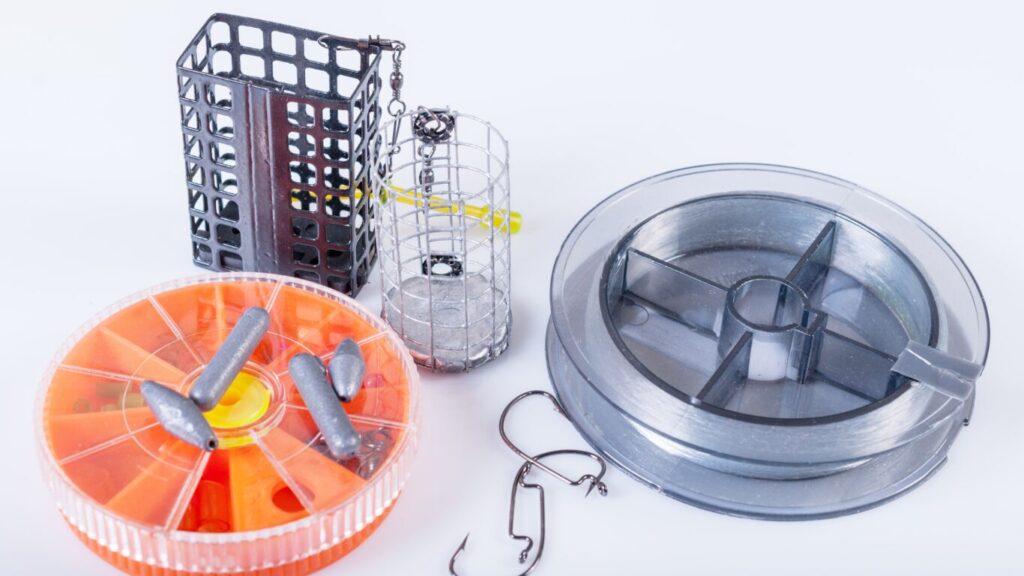

- 冷蔵・常温・塩漬け・冷凍の選び方とリスク

- 前日に整える準備と現地での扱いのコツ

- 保存期間の現実的な目安と代替策

石ゴカイ 保存の基本と全体像

- ゴカイの保管方法は?

- 石ゴカイは冷蔵庫で保存できますか?

- ゴカイは常温で保存できますか?

- ゴカイ 保存 前日に整える準備

- 冷蔵庫で保存してはいけないものは何ですか?

- 石ゴカイ 飼育の可否と注意点

ゴカイの保管方法は?

結論として、石ゴカイの保管は冷暗所で「低温すぎない」温度帯を維持しつつ、適度な湿り気と通気を確保し、死亡個体を速やかに除去する方法が基本です。理由は、過度な低温や乾燥がストレスとなり、代謝の不均衡や脱水を招くとされるためです。さらに、腐敗が進んだ個体はアンモニアなどの有害物質を周囲に拡散し、短時間で群全体の体調を悪化させるリスクが高まります。販売店の案内では、石ゴカイやチロリは冷えに弱く、家庭の冷蔵庫での保管は避けるよう記されています。(参照:Tポート 活きエサ取り扱い)

技術的背景として、環形動物のゴカイ類は外温動物で、周囲の温度に代謝が左右されます。温度が高すぎると消耗が早まり、低すぎると温度ショックや活動低下から酸欠を起こしやすくなると解説されます。石ゴカイは比較的温暖な条件で安定しやすいと案内されるため、15℃前後の涼しい環境を上限に、急な温度変化を避ける運用が現実的です。湿度は「しっとり手前」を維持すると安定しやすく、容器内がびしょ濡れになると溶存酸素が減って窒息しやすいので避けます。

実装ステップ

通気孔つきの浅型容器に、湿らせた紙または清潔な砂を薄く敷きます。紙は水道水ではなく海水で軽く湿らせるとミネラルバランスの変化が小さいとされます。海水を使用する場合は、家庭の真水で薄めない運用が無難です。直射日光とエアコンの風を避け、暗く安定した場所へ置きます。高温期は保冷剤をタオルで包み、容器の外側に添えて間接的に冷やすと温度変動を抑えられます。結露で過湿になったら紙を交換します。弱った個体や死亡個体はこまめに取り除き、残りの個体のストレスを下げます。

よくある失敗と教訓

多いのは、(1)冷蔵庫に入れて急冷し衰弱させる、(2)海水を多く入れて密閉し酸欠に陥らせる、(3)直射日光下で短時間の温度上昇が起きる、の三つです。いずれも温度と酸素、湿度のバランスを崩すことが引き金になります。温度は緩やかに変化させる・容器は過密にしない・水は薄く湿らせる程度にとどめるという原則を守ると安定しやすいです。アオイソメの管理手順としては、野菜室相当の涼環境や保冷剤の活用が紹介されていますが、石ゴカイは冷えに弱いと案内される点が相違点です。(参照:TSURI HACK)/(参照:Tポート)

要点(運用の勘所)

- 低温すぎない涼環境の維持(目安は15℃前後とされています)

- 湿らせた紙や砂で乾燥と過湿の中間を保つ

- 通気の確保と過密回避、死亡個体の即時除去

上記は生体保存の考え方であり、長期の加工保存とは目的が異なります。後述の塩漬けや冷凍は「活きの良さ」を犠牲にして保存性や餌持ちを高める別手段です。いずれにしても、公式案内では石ゴカイは冷えに弱いとされていますので、初期設定としては「冷蔵庫は使わない」を選び、環境を細かく観察しながら微調整してください。(参照:Tポート)

石ゴカイは冷蔵庫で保存できますか?

結論は、家庭用冷蔵庫での保存は避けたほうが無難です。販売店のガイドでは、石ゴカイやチロリは冷えに弱いとされ、冷蔵庫の温度域(おおむね3〜8℃)は低すぎるためダメージにつながると案内されています。(参照:Tポート 活きエサ取り扱い) 一方で、室温が高い季節に放置すれば消耗が進むため、クーラーボックス+保冷剤を使った「緩冷」が現実的です。この方法は、氷点直上の寒冷域へ一気に落とさず、温度変化を緩やかにする点でメリットがあります。

冷蔵庫が不向きな理由(仕組みで理解)

一般的な冷蔵庫は、庫内の冷気循環により相対湿度が下がりやすい構造です。乾燥は体表の粘液を損ない、浸透圧のバランスを崩しやすいと解説されます。また、ドア開閉による急な冷気流入や温度揺らぎも温度ショックの一因です。温度が低すぎると代謝低下により活動が鈍り、酸欠や二次的な腐敗が進行しやすい点もデメリットです。これらの理由から、低温リスクと乾燥リスクが同時に起こりやすい家庭用冷蔵庫は、石ゴカイの短期保存にも適合しにくいと考えられます。

代替:緩やかな冷却と湿度維持

気温が高い時期は、発泡クーラーに通気孔を設け、保冷剤をタオルで包んで容器の外側に置く方法が実務的です。これにより、庫内のような極端な温度低下を避けつつ、15℃前後の涼環境に近づけられます。容器内の紙や砂は海水で軽く湿らせますが、びしょ濡れは避け、湿度と酸素の両立を図ってください。結露が増えたら紙を交換し、臭気が出る前に死亡個体を除去します。これらは販売店の注意点と整合的で、冷蔵庫回避を前提にしても温度上昇を抑えられます。(参照:Tポート)

注意(やりがちな誤り)

- 凍った保冷剤を直に触れさせると急冷ショックが起きやすい

- 密閉容器+多量の海水は酸欠を招く

- 庫内保管は乾燥と温度過低の二重リスクになりやすい

まとめると、「冷蔵庫は使わない」前提で、緩やかな冷却・湿り気・通気の三点を同時に満たす設計が安定しやすいといえます。販売店の公表情報では石ゴカイは冷えに弱いとされていますので、例外的な状況を除き、冷蔵庫保管は避ける判断を優先してください。(参照:Tポート)

ゴカイは常温で保存できますか?

結論として、季節と室温次第では短期の常温保存は現実的です。ただし、高温期は消耗が早く、常温単独では不安定になりやすいため、緩冷(保冷剤)と遮光で補助します。アオイソメの管理例では「冷やしすぎない涼環境」が推奨されますが、石ゴカイは冷えに弱いと案内されるため、同じ「涼環境」でも下限温度の取り扱いが異なる点に注意が必要です。(参照:TSURI HACK)/(参照:Tポート)

常温運用の指針

気温が低い季節や冷房下では、直射日光のない冷暗所に置き、通気孔つき容器+湿らせた紙(海水)で管理します。紙は湿潤すぎない状態を維持し、手に触れてしっとり感じる程度が目安です。夜間の気温低下も急変にならないよう、保温材(発泡容器)で温度ブレを和らげます。高温期は、保冷剤を包んで容器の外側に添え、温度をゆるく下げます。過冷却は避け、容器内に冷気が直接吹き込む状況を作らないようにします。

チェックとリスク管理

常温運用では、臭気・白濁・動きの鈍化を早期発見する観察が重要です。死亡個体が出始めたら、紙や砂を交換し、残りの個体を選別します。海水を使用する場合は、濃度の変動(蒸発)で浸透圧ストレスが生じるため、少量で湿らせる方針が合目的です。アオイソメの手順として紹介される「野菜室程度の涼環境」は、石ゴカイには冷えすぎになる恐れがあると案内されるため、同一運用の横展開は避けるのが無難です。(参照:TSURI HACK)/(参照:Tポート)

季節別の現実的運用(目安)

| 季節・室温 | 推奨環境 | 補助策 | 主な注意点 |

|---|---|---|---|

| 秋〜春(涼しい室温) | 冷暗所+通気容器+湿らせた紙 | 発泡容器で温度ブレを緩和 | 過湿を避け、死亡個体の除去を徹底 |

| 初夏〜夏(高温期) | 遮光+通気+短時間管理 | 保冷剤を包んで外側から緩冷 | 過冷却や直風を避け、急変を防ぐ |

| 屋外移動時 | 発泡クーラー内で遮光 | 保冷剤の数を天候で調整 | 直射日光と車内高温を避ける |

以上より、常温保存は短期間・観察重視であれば成立しやすい一方、気温の高い時期は緩冷を併用しなければ安定しにくいといえます。前述の通り、販売店の案内では石ゴカイは冷えに弱いとされるため、「冷やしすぎない」制御を常に意識して運用してください。(参照:Tポート)

ゴカイ 保存 前日に整える準備

結論として、前日は「温度を緩やかに整える」「湿り気をリセットする」「個体を選別する」の三点を確実に実施します。これにより、当日の輸送や釣り場での環境変化に強い状態へ近づけられます。理由は、活きエサは温度・湿度・酸素のバランスに敏感で、前夜の微調整でストレスを減らすと当日の歩留まりが向上するためです。販売店の案内では、石ゴカイやチロリは冷えに弱く、家庭の冷蔵庫は避けて15℃前後の涼環境を目安にするとされています。したがって、直前の時間帯に一気に冷やすのではなく、保冷剤をタオルで包み容器の外側から「緩冷」を行い、急な温度変化を避けてください(参照:Tポート 活きエサ取り扱い)。

当日を安定させる前日ルーティン

まず、選別です。弱って動きが極端に鈍い個体、体表が白濁した個体、明らかな損傷がある個体は別容器に分け、死亡個体は必ず除去します。次に、湿度リセットとして海水で軽く湿らせたキッチンペーパーや新聞紙、あるいは清潔な砂を新しく用意し、びしょ濡れにならない程度に敷き替えます。ここで真水を使うと浸透圧の変化で負担が増すとされるため、海水のみを使用します。最後に、温度緩冷を実施します。発泡クーラーなどの断熱容器に本体容器を入れ、ドライな保冷剤をタオルで包んで外側から当て、冷えすぎない範囲で温度を下げます。結露が出た場合は紙を交換し、過湿による酸欠や腐敗の誘発を防いでください。

持ち運びを見据えた準備と段取り

釣行当日の移動時間・外気温・車内温度を想定した搬送計画も重要です。車内に直射日光が差すと一気に温度が上がるため、発泡クーラー内を遮光し、保冷剤の数は天候や移動距離で調整します。容器の通気孔は塞がないようにし、内部を過密にしない配置を意識します。到着後は日陰で落ち着かせ、短時間での環境再変化を避けると安定します。アオイソメでは野菜室相当の涼環境が紹介されますが、前述の通り、石ゴカイは冷えに弱いとされるため、下限温度の取り扱いはより慎重に行います(参照:TSURI HACK/参照:Tポート)。

前日チェックリスト(実務向け)

| 項目 | 目的 | 目安・コツ | よくある失敗 | 対策 |

|---|---|---|---|---|

| 個体選別 | 腐敗拡大の防止 | 白濁・悪臭は即除去 | 弱った個体を混在 | 別容器で経過観察 |

| 湿度調整 | 脱水と過湿の回避 | 海水で紙を軽く湿らせる | びしょ濡れで酸欠 | 紙の層を薄くし交換 |

| 温度緩冷 | 温度ショック防止 | 保冷剤を外側から使用 | 急冷・直当て | タオルで包んで間接冷却 |

| 搬送計画 | 移動時の安定 | 遮光+発泡クーラー | 車内直射・温度上昇 | 日陰駐車・保冷剤追加 |

補足(専門用語の超要約)

浸透圧(液体の濃さの差による水分移動)や酸欠(溶けた酸素が不足する状態)は弱りの主要因です。紙は薄く、海水は少量で「湿る程度」にすると両リスクを下げられます。

以上をまとめると、前日の準備は「緩やか・薄く・こまめ」が基軸になります。極端な温度変化や過湿は避け、観察頻度を少しだけ増やすと失敗率が下がります。参考情報として、販売店ガイドでは石ゴカイは冷えに弱いとされていますので、前夜の段取りでは冷蔵庫に入れず、緩冷と湿度リセットで当日を迎える設計が無難です(参照:Tポート)。

冷蔵庫で保存してはいけないものは何ですか?

本記事の文脈では、石ゴカイやチロリなど「冷えに弱い活きエサ」が該当します。販売店の案内によると、これらは家庭用冷蔵庫の温度域では低温ショックと乾燥の二重リスクを受けやすいとされています(参照:Tポート 活きエサ取り扱い)。冷蔵庫は冷却効率を高めるために風を循環させる構造で、相対湿度が下がりやすい環境です。乾燥は体表の粘液を損ない、浸透圧バランスの破綻を招きます。また、ドア開閉時に冷気が一気に流れ込むため、短時間で温度が下がりすぎることがあります。この温度変化は外温動物にとって大きなストレスで、活動低下から酸欠、二次的な腐敗進行を誘発しやすいと解釈できます。

なぜ「冷えに弱い活きエサ」を避けるのか

石ゴカイは、アオイソメに比べて適応する下限温度が高めに案内されることが多く、温度の上下動にも敏感だと説明されます。前述の通り、緩やかな冷却であれば消耗を抑えつつ維持が可能ですが、冷蔵庫での急冷・低湿は不適合になりやすいと考えられます。さらに、庫内で発生する乾燥は粘膜保護の観点でも悪影響です。粘膜は外界との水分・塩分バランスを守るフィルムの役割を持ち、ここがダメージを受けると脱水や浸透圧ストレスが増幅します。結果的に活きの低下が短時間で進むため、石ゴカイは冷蔵庫を避ける判断が安全側です。

判断基準と代替手段

「冷蔵庫に入れて良いのは何か」を逆算すると、野菜室程度の涼環境で安定する種類に限られます。例えば、アオイソメは業界メディアで保冷剤や涼環境の活用が紹介され、比較的持ちやすいとされていますが、石ゴカイは別扱いです(参照:TSURI HACK/参照:Tポート)。石ゴカイには、発泡クーラー+通気孔+湿らせた紙を基本セットとし、保冷剤はタオルで包んで外側から当てる「緩冷」を採用します。結露が出たら紙を交換し、死亡個体は都度除去します。これにより、庫内保管で起きがちな乾燥・急冷の問題を回避できます。

注意(やってはいけないこと)

- 冷蔵庫にそのまま入れて急冷・低湿にさらす

- 保冷剤を直に当てて冷却ショックを与える

- 海水を多量に入れて密閉し酸欠を引き起こす

以上より、「冷えに弱い活きエサ」=石ゴカイやチロリなどは冷蔵庫を避けるという判断が、販売店のガイドとも整合的です。どうしても室温が高い場合は、家庭の冷蔵庫を保管場所として使うのではなく、断熱容器内での緩冷・遮光・通気という三点セットを基本に運用してください(参照:Tポート)。

石ゴカイ 飼育の可否と注意点

結論として、長期飼育は難易度が高いとされています。短期の維持なら条件が整えば可能という解説もありますが、温度変化に弱い性質と水質管理の負荷を考えると、釣り餌としては短期コンディション維持を目標にしたほうが現実的です。実例の解説では、涼しい環境、湿った砂、弱いエアレーション(空気を少し送る装置)、清潔な海水を組み合わせる方法が紹介されています(参照:TSURISOKU)。一方で、販売店の案内では石ゴカイは冷えに弱いとされるため、季節変動と急な室温変化への配慮は欠かせません(参照:Tポート)。

飼育システムの基本構成

容器は浅く広いタイプが扱いやすく、底に洗浄した砂を薄く敷きます。海水は少量で湿らせる程度にとどめ、密閉は避けます。エアレーションは強すぎると個体が攪拌されて傷むため、弱めに設定します。水替えは少量をこまめに行い、急激な塩分濃度の変化を避けます。水質の安定に関わる「硝化(有害なアンモニアが亜硝酸、硝酸へと変わるプロセス)」は、バクテリアの定着時間が必要で、短期飼育では安定前に崩れることも多いため、過負荷をかけない飼育数に抑えると破綻しにくくなります。

温度・湿度・通気の管理

温度は前述のとおり低温すぎない涼環境が目安で、急変を避ける運用が重要です。湿度は「紙や砂がしっとり」を基準に、結露やぬかるみが出たら速やかに交換します。通気孔は常に確保し、酸素供給を阻害しない配置を心掛けます。屋内のエアコン風が直接当たると乾燥・急冷の双方が起こりやすいため、風が当たらない暗所に置きます。夏場は断熱容器+保冷剤で緩冷し、冬場は冷えすぎに気をつけながら温度ブレを抑えます。

よくある失敗と復旧のコツ

失敗例としては、(1)過冷却で一気に動きが止まる、(2)過湿で酸欠に陥り腐敗が進む、(3)過密により排泄物が蓄積して急激に水質が悪化する、の三点が代表的です。復旧策は、急変を避けながら紙や砂を交換し、死亡個体を除去、外側からの緩冷または緩温で温度を戻し、エアレーションを弱く継続します。改善が見られない場合は飼育数を減らし、残存個体のストレスを軽減します。なお、飼育は加工保存(塩漬けや冷凍)とは目的が異なり、活きの良さを維持するための運用です。状況によっては、余剰分を加工保存に回す意思決定も現実解になります(参照:釣り情報サイト/参照:TSURI LABO)。

専門用語の補足

硝化(バクテリアが有害なアンモニアを別物質へ変える働き)は水槽を安定させる土台です。ただし定着には時間がかかるため、短期維持では「水を多く入れない・過密にしない」こと自体が安定化策になります。

結局のところ、石ゴカイの長期飼育は温度・水質・通気という複数の要素を同時に制御する必要があり、管理コストが高い運用です。釣行前後の短期維持に目的を絞り、緩冷・薄湿・低密度を基本として観察頻度を上げると、安定度が上がります(参照:TSURISOKU/参照:Tポート)。

石ゴカイ:保存の期間と代替策

- ゴカイはどれくらい持ちますか?

- ゴカイの保存は何日?目安と管理

- 石ゴカイ 何日もつかの現実的指標

- 冷凍保存の可否

- ゴカイは塩漬け可能?

- 石ゴカイの寿命は?

- まとめ:石ゴカイ 保存の最重要ポイント

ゴカイはどれくらい持ちますか?

結論として、保存期間は「種類」「温度」「湿度」「密度」「通気」の五要素で大きく変わります。アオイソメのように涼環境で比較的安定しやすい種類は、保冷剤を活用した管理で数日規模の維持が紹介されています。一方で、石ゴカイやチロリは冷えに弱いと案内され、低温ショックと乾燥の影響を受けやすいため、短期の運用を前提に計画するのが安全側です(参照:TSURI HACK/参照:Tポート 活きエサ取り扱い)。

保存期間に効く背景として、代謝の温度依存性があります。一般論として外温動物は周囲の温度が上がると酸素需要が増し、活動が活発化します。活発になるほど酸欠や脱水のリスクが累積しやすいため、低温すぎない涼環境のキープが鍵になります。販売店の情報では、石ゴカイ・チロリは約15℃の涼しい環境が目安とされ、家庭用冷蔵庫は温度が下がりすぎるため避けるべきと解説されています(参照:Tポート)。

加えて、湿度管理の失敗は期間短縮の主要因です。紙や砂をびしょ濡れにすると酸欠や腐敗が進み、逆に乾燥しすぎると体表の粘液が損なわれます。紙は海水で軽く湿らせ、触るとしっとりする程度にとどめると安定しやすい傾向があります。通気は容器の小さな孔で確保し、密閉は回避します。死亡個体は速やかに取り除き、汚れは都度リセットすると周囲への悪影響を抑えやすいです。

現場で見られるよくある失敗として、急冷による動きの停止、車内放置による過熱、結露放置による過湿が挙げられます。いずれも温度変化と湿度の急変がトリガーになりやすいため、発泡クーラーに本体容器を入れ、保冷剤をタオルで包み外側から当てる緩冷を基本としてください。アオイソメは野菜室相当の涼環境が紹介される一方、石ゴカイは冷えに弱く、家電の冷蔵庫は避けるよう案内されています(参照:TSURI HACK/参照:Tポート)。

保存期間に影響する主因と対策の整理

| 主因 | 悪影響の例 | 実務的な対策 |

|---|---|---|

| 温度 | 過冷・過熱でストレス増大 | 発泡クーラー+保冷剤の緩冷運用 |

| 湿度 | 過湿で酸欠、乾燥で粘膜損傷 | 紙を海水で軽く湿らせ都度交換 |

| 密度 | 排泄物蓄積で劣化が加速 | 薄く広く並べ過密を回避 |

| 通気 | 密閉で酸素不足 | 微小な通気孔で空気を確保 |

| 衛生 | 死亡個体由来の腐敗拡散 | 即除去+敷材のリセット |

以上を踏まえると、保存期間は管理の質に比例します。アオイソメは手順次第で再利用性も示されていますが、石ゴカイは低温耐性の面から短期を前提に設計したほうが安全だと解釈できます(参照:TSURI HACK/参照:Tポート)。

ゴカイ保存は何日?目安と管理

基本方針は、明確な期限を固定せず、環境依存の幅を前提に「日単位の短期運用」を計画することです。業界メディアではアオイソメの保存手順が詳しく紹介され、適切な涼環境なら数日規模の維持が可能と解説されていますが、同じ手順を石ゴカイへ横展開するのは危険だとされています(参照:TSURI HACK)。販売店の案内では、石ゴカイ・チロリは冷えに弱く、家庭の冷蔵庫を避け、約15℃の涼環境を意識するよう注意が促されています(参照:Tポート)。

管理のコアは「観察ベースの可変運用」です。体色の変化、動きの鈍化、悪臭の発生は悪化サインで、敷材交換と死亡個体除去を直ちに行います。高温期は保冷剤の本数を増やし、結露が出たら紙を交換して過湿を回避します。低温期であっても、石ゴカイは冷えに弱いとされていますので、急な冷却は避け、緩やかに温度を整えるほうが安定します。通気孔の確保、過密回避、海水の少量維持は通年で有効です。

運用スケジュールの一例として、前日:選別・湿度リセット・緩冷構築、当日朝:状態確認と敷材の微調整、移動前:発泡クーラーで遮光と固定、現地:日陰設置・短時間の環境再変化回避、帰宅後:残存個体の選別と再設定という流れを推奨します。アオイソメでは保冷剤の活用が再現性の高い手段として紹介されていますが、石ゴカイには「冷えすぎ回避」を重ねて意識します(参照:TSURI HACK/参照:Tポート)。

注意(目安を鵜呑みにしない)

保存日数は温度・湿度・密度の組み合わせで大きく変わるという記述が見られます。表示された目安がすべての環境に当てはまるとは限らないため、症状ベースの判断に切り替えつつ、死亡個体除去と敷材交換をこまめに行ってください(参照:TSURI HACK)。

まとめると、日数の固定化ではなく、状態の安定化に注力するのが失敗しにくい考え方です。これは「短期運用」「緩冷」「薄湿」「低密度」「即時除去」という5点セットに通じます(参照:Tポート)。

何日もつかの現実的指標

石ゴカイ固有の前提として、冷えに弱いという案内が各所で繰り返されています。家庭用冷蔵庫は急冷かつ低湿になりやすく、弱りやすいと解説されるため、保存は「短期・緩冷・観察重視」を基本線に置きます(参照:Tポート)。具体的には、前日〜当日運用を軸に、残存個体の状態が落ちる前に使い切るスケジュールを設計します。どうしても余る見込みなら、後述の塩漬けや前処理後の冷凍といった加工保存に早めに切り替えると歩留まりが上がります。

判断の実務指標として、以下の変化に注目してください。体色が白濁する、体表が粘つかず乾く、刺激への反応が著しく鈍る、異臭が出る、といった兆候は悪化サインです。ひとつでも該当すれば、死亡個体の除去と敷材の全面交換を実施し、保冷剤の当て方や通気を見直します。石ゴカイは特に温度変化に弱いとされ、急な冷却・急な加温の双方を避けることで安定化が期待できます(参照:Tポート)。

現実的な運用フロー(石ゴカイ)

| タイミング | 操作 | 狙い |

|---|---|---|

| 前日夜 | 選別・湿度リセット・緩冷設定 | 当日の温度変化耐性を上げる |

| 当日朝 | 状態確認・敷材微調整 | 結露や過湿の早期是正 |

| 移動中 | 発泡クーラー+遮光+固定 | 振動・日射・過熱の低減 |

| 帰宅後 | 残存個体の再選別 | 腐敗の連鎖を断つ |

このフローに沿えば、「何日もつか」より「悪化を未然に断つ」という姿勢に切り替えられます。特に夏季は保冷剤を増やしつつも直当ては避け、タオル越しの間接冷却に徹してください。冬季は過冷に注意し、暖房の風や窓際の冷気が直接当たらない位置に置くと変動を抑えやすいです(参照:Tポート)。

冷凍保存の可否

前提として、生き餌のまま冷凍すると品質劣化が大きいという解説が一般的です。身が脆くなり、解凍後に崩れやすく、狙いの魚種によっては食いが落ちるとされます。そこで、実用上は塩締め(塩漬け)で水分を適度に抜いてから凍結する方法が紹介されます(参照:TSURI LABO/参照:釣り情報サイト)。石ゴカイは冷えに弱いという保存上の性質があるため、まず短期運用で使い切る前提を持ち、余剰分のみ加工保存へ回す判断が合理的です。

前処理の要点

塩をまぶして出てくる水分を紙で吸わせ、身を軽く締めてから二重包装で冷凍します。冷凍焼けと臭い移りを抑えるため、内袋は食品用ラップ、外袋は密封可能な袋が扱いやすいです。小分けのフラットパックにすると解凍が速く、無駄が出ません。解凍は冷蔵庫ではなく、常温下で短時間に留め、余計なドリップを避けます。

冷凍保存のメリット・デメリット整理

| 観点 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 保存性 | 日持ちが大幅に延びる | 活きの良さは失われる |

| 扱いやすさ | 餌持ちが良くなる場合がある | 解凍の手間・ドリップ発生 |

| におい | 下処理で抑えやすい | 包装不良で移りやすい |

なお、加工保存は生体保存とは目的が異なる運用です。当日の食い渋り対策として塩締め・冷凍を持参する戦略は紹介されますが、活きの反応が必要な釣りでは生餌優先の判断が妥当とされています(参照:TSURI LABO)。

ゴカイは塩漬け可能?

塩漬け(塩締め)は、水分を抜いて身を締め、餌持ちや投げ耐性を高める加工保存です。新聞紙またはキッチンペーパーに粗塩を敷き、石ゴカイを並べ、上から薄く塩を振り、出てきた水分を紙交換で吸い取ります。この工程を数回繰り返すと、柔らかすぎない張りに落ち着きます。一般的な手順は釣り専門サイトで紹介されており、分量や時間の最適解は気温と個体差で変わるため、やり過ぎない微調整がコツとされています(参照:TSURI LABO)。

実務的ポイント

塩は粒の大きいものを使うとにじみ出る水分を受け止めやすく、紙は吸水性の高いものが適します。強すぎる脱水は硬化や割れを招くため、途中で状態を触って確認します。加工後は小分けの乾燥防止包装にし、常温での長時間放置を避けます。におい移りの懸念があるため、クーラーボックスでは密封容器を併用すると安心です。

補足(塩漬けの位置づけ)

塩漬けは生体保存ではなく、加工保存です。活きの良さは得られませんが、餌付けの安定や再現性、持ち運びやすさを優先する場面に適しています(参照:TSURI LABO)。

この方法は、余剰分を無駄にしない合理策として有効です。石ゴカイは冷えに弱く長期の生体維持が難しいため、早めに加工へ振り分ける判断がトラブルを避ける近道になります。

石ゴカイの寿命は?

寿命は種・生息環境・飼育条件で大きく変わるとされています。学術分野ではゴカイ類の生活史研究が報告され、近縁種で半年規模の寿命が示される事例もありますが、対象種や条件が異なるため、石ゴカイへそのまま当てはめることはできないとの見解が紹介されています(参照:Marine Biotechnology)。釣り餌としての実用では、寿命の理論値より短期のコンディション維持を重視するほうが合理的です。

飼育環境では、温度・塩分・酸素・基質(砂など)・密度の総合管理が必要になります。硝化サイクルの未成熟や急激な塩分変動は失調の原因として語られ、短期維持であっても過密と多水量は崩れやすいという指摘がみられます。石ゴカイは冷えに弱いとされるため、低温側に過度に寄せる設定はリスクが高く、約15℃目安の涼環境で安定を探るのが無難です(参照:Tポート)。

まとめとして、寿命の一般論を知ることは有益ですが、日常の保管では温度変化の最小化・湿度の薄管理・死亡個体の即除去といった基本操作の精度が、実際の生存期間に直結します。学術情報は基礎理解に役立つ一方で、現場では環境差によるばらつきが大きい点に留意してください。

まとめ:石ゴカイ 保存の最重要ポイント

- 石ゴカイ 保存は短期運用を前提に計画する

- 約15℃目安の涼環境で冷やしすぎない

- 家庭用冷蔵庫は急冷と低湿で非推奨

- 発泡クーラーと保冷剤の間接冷却を使う

- 紙や砂は海水で軽く湿らせる

- 結露や悪臭が出たら敷材を交換する

- 死亡個体は見つけ次第すぐ除去する

- 容器は通気孔を確保し密閉を避ける

- 過密をやめ薄く広く並べる

- 前日は選別と湿度リセットを実施する

- 当日は日陰で温度変化を最小化する

- 余剰分は塩漬けや前処理後冷凍に回す

- 加工保存は生体保存と目的が異なる

- 数値の目安は環境次第で変わる

- 迷ったら販売店などの公式案内を優先する

参考情報・参照元

- Tポート|活きエサ取り扱い:石ゴカイやチロリは冷えに弱いとされ、約15℃の涼環境を目安に家庭用冷蔵庫は避ける旨が案内されています

- TSURI HACK|アオイソメの保存方法:保冷剤を使った涼環境での管理方法や再利用時の注意点が解説されています

- TSURI LABO|ゴカイの塩漬け(塩締め):新聞紙と粗塩を用いた基本手順や実務上のコツが紹介されています

- 釣り情報サイト|ゴカイの冷凍保存:前処理を行ってからの冷凍手順と注意点がまとめられています

- Marine Biotechnology(Springer):ゴカイ類の生理・生活史に関する学術情報が掲載されています(対象種は異なる可能性があります)

上記は公開情報の一例です。掲載内容は更新される場合があるとされ、最新の店舗案内や自治体・水産関連機関の周知情報を併せて確認することが推奨されています。地域の環境条件や季節変動によって適切な管理温度が変わるという指摘もあるため、現場の状況に応じて調整してください。

免責・安全上の注意

健康や安全に関わる取り扱い手順は、公式サイトや専門媒体の情報に基づくとされています。温度管理や保存方法は個体差や環境差の影響を強く受けるという見解があり、表示の目安がすべてのケースに適合するとは限らないと考えられます。異臭や白濁などの悪化サインが出た場合は、速やかに廃棄する判断が推奨されています。取り扱い後は手洗いを徹底し、食品や飲料と保存容器を共用しない運用が安全側とされています。

保存チェックリスト(前日〜当日)

- 容器は通気孔つきのフタを用意し、内側に湿らせた紙または砂を敷きます

- 海水管理の場合は真水を混ぜないよう計量し、比重の急変を避けます

- 冷やしすぎを避けるため、保冷剤は容器に直接触れない位置へ配置します

- 弱った個体と死亡個体を選別し、残りの個体密度を下げて酸欠を防ぎます

- 移動用クーラーボックスは直射日光を避け、内部温度変動を小さく保ちます

- 紙や砂が過湿になっていないかを確認し、必要に応じて交換します

- 現地では定期的に容器を開けて換気し、異臭・白濁の有無を点検します

トラブルシューティング早見表

| 症状 | 主な要因(推定) | 推奨対策 | 参考 |

|---|---|---|---|

| 動きが鈍い・縮こまる | 低温ショックや乾燥、酸欠 | 15℃前後の涼環境へ調整し、湿り気と換気を確保 | Tポート |

| 体色が白濁・異臭 | 死亡個体の腐敗・二次汚染 | 即時廃棄と媒体交換、残存個体の選別と容器洗浄 | 一般的管理手順 |

| 短時間で大量死 | 急激な温度変化や真水混入 | 海水比重の維持、緩冷却、現地移動時の直射回避 | TSURI HACK |

| 身が柔らかく餌持ち悪化 | 過湿・高温・長時間保管 | 短期運用へ切り替え、塩締めや加工保存を検討 | TSURI LABO |

| 容器が結露してびしょ濡れ | 保冷剤と外気の温度差 | 吸湿紙の追加、保冷剤と容器の間に断熱材を挟む | 一般的管理手順 |

用語のやさしい解説

低温ショック:短時間で温度が急に下がることで生体機能に負荷がかかる現象です。ゆっくり温度を変えると影響が小さくなると説明されています。

エアレーション:空気を水に送り込む装置の運転を指します。海水で短期維持する際に酸欠を緩和する目的で用いると紹介されます。

塩締め(塩漬け):塩で水分を抜いて身を締める加工保存です。活きの良さは失われますが、餌持ちを重視する場面で選択肢になります。

衛生・持ち帰り時の注意

- 食品や飲料と保存容器を共用しない運用が推奨されています

- 取り扱い後は手洗いを徹底し、作業場所を清掃します

- 公共交通機関利用時はニオイ漏れ防止のため二重包装を行います

- 自治体の廃棄ルールに従い、腐敗個体は速やかに処理します

よくある失敗事例と回避のコツ

クーラーボックス内で保冷剤が容器に直接当たり、局所的に温度が下がりすぎて弱る事例が見られます。断熱材を一枚挟むだけで温度勾配が緩やかになり、体調低下を抑えやすくなります。

紙や砂を濡らしすぎて酸欠が進むケースも目立ちます。触れてしっとり感じる程度を基準にし、過湿に傾いたら即交換すると安定しやすいと考えられます。

現地での直射日光が続き、容器が短時間で高温化することがあります。日陰を確保し、必要に応じて保冷剤の位置を調整してください。温度計を同梱して変動を数値で把握すると判断が容易になります。