釣りの準備で上州屋を訪れた際、多くの釣り人が気になるのが活き餌の価格ではないでしょうか。

特に万能餌として知られるイソメの値段は、釣行計画全体の予算を左右する重要な要素です。上州屋の生き餌の値段、中でもアオイソメやジャリメの値段はいくらなのか、また、かつて販売されていた上州屋の青イソメハーフとはどのような商品だったのか、疑問は尽きません。

そもそも上州屋のイソメは何グラムから購入できるのか、あるいは青イソメ500円では何グラムですか、といった具体的な量に関する質問も、釣具店の現場でよく聞かれます。青イソメの値段は店舗によっても異なり、青イソメが安い店を探している方や、キャスティングのアオイソメの値段と比較して検討したい方もいらっしゃるでしょう。

さらに、購入する量についても、青イソメ100gは何匹くらいですかという目安や、青イソメ50gで何時間釣れますかといった消費ペース、そして購入したイソメはどのくらい持ちますかという釣行後の保存期間の問題もあります。活き餌だけでなく、予備として便利なパワーイソメの定価はいくらですかといった人工餌に関する情報も、知っておくと釣りの幅が広がります。この記事では、それらの釣り人のリアルな疑問に一つひとつ丁寧にお答えし、あなたの釣りをより快適にするための情報を網羅的にお届けします。

- 上州屋で販売されているイソメの最新価格体系

- アオイソメ・ジャリメなど種類ごとの特徴と釣れる魚の違い

- 初心者でも安心なグラム単位での購入量の目安と適切な保存方法

- 他の大手釣具店との価格比較や、釣り人が抱く素朴な疑問への回答

最新の上州屋イソメ値段と種類別価格

まずは、現在の価格を知る上で最も基本となる、上州屋でのイソメ類の販売方法と価格の考え方について掘り下げていきましょう。近年、販売形態や価格にいくつかの重要な変更点がありましたので、昔からの釣りファンの方もぜひ一度ご確認ください。

- 上州屋の生き餌の値段の基本情報

- アオイソメ上州屋での値段は?

- 上州屋のジャリメの値段と特徴

- 青イソメが安い店の探し方

- 参考としてパワーイソメの定価はいくら?

上州屋の生き餌の値段の基本情報

結論から申し上げますと、現在の上州屋では、多くのお客様の多様なニーズに柔軟に応える形でイソメ類の販売方法が大きく変更されています。

その最大の理由は、これまで長らく主流だった「パック販売」から、よりきめ細やかに購入できる「10g単位」での量り売りへと移行している店舗が全国的に増えているためです。この変化は、釣りスタイルの多様化が背景にあります。例えば、「仕事帰りに1〜2時間だけ釣りを楽しみたい」「ファミリーフィッシングで子供の分だけ少量欲しい」「複数の種類の餌を少しずつ試してみたい」といった現代の釣り人の要望に、従来のパック販売では応えきれない側面がありました。量り売りへの移行は、こうした声に応えるための、ユーザーファーストな取り組みと言えるでしょう。

もちろん、過去の「1パック=50g」や「ハーフパック=25g」といった単位での購入も、グラム数を指定すれば依然として可能です。「今まで通り1パック分」と伝えれば50gで計量してくれますので、ベテランの方もご安心ください。

近年、価格改定が続く背景とは?

ただし、販売方法の利便性が向上する一方で、釣り人にとって厳しい現実もあります。それは、活き餌の仕入れ価格が継続的に高騰していることです。実際に、インプット情報にある通り2021年や2022年にも一部商品で価格が変更された実績があり、この傾向は今後も続くと予想されます。

価格高騰の背景には、複合的な要因が絡み合っています。

- 燃油価格の上昇: イソメを獲る漁船の燃料代や、全国の店舗へ配送するための輸送コストが直接的に価格に影響します。

- 気候変動の影響: 海水温の上昇や環境の変化は、イソメ(環形動物多毛類)の生息域や繁殖に影響を与え、漁獲量の不安定化を招いています。

- 人件費の高騰: 漁獲や選別、管理に関わる人々の人件費も、仕入れ価格を押し上げる一因です。

- 輸入品への依存: アオイソメなどは、その多くを中国や韓国からの輸入に頼っています。そのため、為替レートの変動や現地の漁獲状況、輸出入に関する規制の変更などが、国内の販売価格にダイレクトに影響を及ぼす構造となっています。

これらの要因から、活き餌は「獲れた分しか供給できない天然資源」であり、工業製品のように安定した価格での提供が難しいという側面を理解しておくことが重要です。

【最重要】購入時は必ず店頭価格の確認を!

本記事で紹介する価格は、あくまで過去の実績や市場の相場から算出した「目安」です。活き餌の価格は、前述の理由から常に変動する可能性があります。特に、台風の後で漁に出られない日が続いた場合など、一時的に価格が急騰することも考えられます。釣行当日に「思ったより高かった…」と慌てないためにも、購入するその場で、必ず価格表示を確認する習慣をつけましょう。もし価格表示が見当たらない場合は、遠慮なく店員さんに尋ねることが大切です。これが最も確実で、信頼できる情報源となります。

【経験談】初心者がやりがちな失敗と回避策

量り売りに慣れていないと、思わぬ失敗をしてしまうことがあります。ここでは、よくある失敗事例とその対策をご紹介します。

失敗例:曖昧な注文で思った量と違った…

「昔の感覚で『500円分ください』と注文したら、価格が上がっていて思ったより量が少なかった」

これは非常に多く聞かれる失敗談です。価格が変動していることを念頭に置かず、過去の記憶で注文してしまうと、このような事態に陥りがちです。

【回避策】

注文する際は、金額ではなく「グラム数」で指定するのが最も確実です。「アオイソメを30gお願いします」のように伝えれば、認識のズレが起こりません。もし必要なグラム数が分からない場合は、「これから〇〇釣りで半日ほど楽しみたいのですが、何グラムくらいが目安ですか?」と、目的と時間を具体的に伝えて相談するのがおすすめです。プロの店員さんが、状況に応じた最適な量をアドバイスしてくれます。

アオイソメ上州屋での値段は?

釣り餌の王道とも言えるアオイソメですが、上州屋における具体的な値段は、店舗の立地やその日の仕入れ状況によって変動するため、全国一律の固定価格というものは存在しません。しかし、多くの釣り人が購入する際の目安となる、おおよその価格帯は形成されています。

他の大手釣具店の価格動向なども考慮すると、現在の目安は以下のようになっています。

| グラム数 | 価格目安(税込) | 10gあたりの単価目安 |

|---|---|---|

| 30g | 約380円~450円 | 約127円~150円 |

| 50g(旧1パック相当) | 約630円~750円 | 約126円~150円 |

| 100g | 約1,250円~1,500円 | 約125円~150円 |

※上記の価格は、過去の販売実績や他店の価格を基にした2025年現在の参考値です。購入時には必ず店頭で価格をご確認ください。

前述の通り、現在の上州屋では10g単位での量り売りが主流のため、例えば「20gだけ欲しい」といった要望にも応えてもらえます。これにより、予算や釣行時間に合わせて無駄なく購入できるのが、現代の釣具店の大きなメリットです。

アオイソメが「万能餌」と呼ばれる科学的な理由

なぜアオイソメはこれほどまでに多くの魚種に有効なのでしょうか。その理由は、アオイソメが持つ生物学的な特徴にあります。

アオイソメ(青虫)とは?

一般的にアオイソメと呼ばれますが、地域によっては「アオゴカイ」「朝鮮ゴカイ」などとも呼ばれる環形動物多毛類の一種です。その名の通り、全体的に青緑色から赤褐色をしており、光の加減で虹色に光って見えることもあります。比較的、皮が丈夫で千切れにくいのが特徴です。

アオイソメが魚を惹きつける要因は、大きく分けて3つあります。

- 豊富なアミノ酸による嗅覚へのアピール

アオイソメの体液には、魚が好む旨味成分であるアミノ酸(特にグリシンやアラニンなど)が豊富に含まれています。針を刺した際に染み出すこの体液が水中に溶け出し、強力な匂いとなって拡散することで、広範囲から魚を寄せ付ける効果(集魚効果)があります。 - 生命感あふれる動きによる視覚へのアピール

水中でのアオイソメは、体をくねらせて泳ぐように動きます。この生命感あふれるライブリーな動きは、魚の捕食本能を強烈に刺激します。特に、普段からゴカイ類を捕食している魚にとっては、たまらないご馳走に見えるのです。 - 適度なボリュームと耐久性

アオイソメは適度な太さと長さを持っているため、様々なサイズの魚に対応できます。また、皮が比較的丈夫で針持ちが良いため、遠投しても身切れしにくいという物理的なメリットがあります。これにより、餌が狙ったポイントまでしっかりと届き、カレイやアイナメといった底物の魚にも有効にアピールできるのです。

【経験が釣果を分ける】活きの良いアオイソメの見分け方

同じ価格を支払うのであれば、少しでも新鮮で活きの良いアオイソメを選びたいと思うのが釣り人の心情です。実は、購入時に少し注意して観察するだけで、そのイソメの状態を見分けることができます。

プロが実践する「活きの良い個体」を見抜く3つのチェックポイント

- 動きの機敏さ:容器を軽く揺すったり、トングでつまみ上げられたりした際に、素早く体をくねらせて反応するかを確認します。動きが鈍い、あるいは全く動かない個体が多い場合は鮮度が落ちています。

- 体のハリとツヤ:新鮮なアオイソメは、体にパンとしたハリがあり、表面には自然なツヤがあります。逆に、体がふやけていたり、ツヤがなくシワが寄っていたりするものは弱っている証拠です。

- ドリップ(体液)の量:容器の底に、赤黒い体液(ドリップ)が大量に溜まっている状態は避けるべきです。これは、弱ったり死んだりした個体から体液が流れ出ているサインであり、残っている元気な個体も傷みやすくなっています。

これらのポイントは、特にパック詰めで販売されている場合に有効な見分け方です。量り売りの場合でも、店員さんがすくうイソメの状態をさりげなく観察することで、その店の餌の管理状態を推し量ることができます。

【失敗談】安物買いの銭失いとは?

時折、相場よりも極端に安い価格でイソメを販売している店を見かけることがあります。しかし、これには注意が必要です。以前、価格の安さに惹かれて状態を確認せずに購入したところ、ほとんどのイソメが弱っており、釣り場に着く頃には使い物にならなくなってしまったという苦い経験があります。結局、近くの上州屋で買い直すことになり、時間もお金も余計にかかってしまいました。活き餌は、価格だけでなく「品質」や「管理状態」が釣果に直結することを、この失敗から学びました。信頼できるお店で購入することが、結果的に最もコストパフォーマンスが高いと言えるでしょう。

上州屋のジャリメの値段と特徴

ジャリメは、上州屋をはじめ多くの釣具店でアオイソメと並んで販売されている定番の活き餌です。しかし、その価格はアオイソメよりも2割〜3割ほど高価に設定されているのが一般的で、初めて購入する方は少し驚くかもしれません。それでもなお、多くの釣り人が特定の状況でジャリメを指名買いするには、価格差を補って余りある明確な理由が存在します。

まずは、アオイソメとの価格差を具体的に見てみましょう。

| 種類 | 100gあたりの価格目安(税込) | 特徴 |

|---|---|---|

| アオイソメ | 約1,250円~1,500円 | 比較的安価で万能。耐久性も高い。 |

| ジャリメ(イシゴカイ) | 約1,500円~1,800円 | やや高価だが食い込みが抜群に良い。 |

※上記の価格はあくまで相場であり、店舗や時期によって変動します。

このように明確な価格差があるジャリメですが、なぜアオイソメよりも高価なのでしょうか。

ジャリメが高価な2つの理由

ジャリメの価格が比較的高めに設定されている背景には、供給と管理の難しさがあります。

- 漁獲・供給の不安定さ

ジャリメは、その名の通り砂利(ジャリ)が混じるような特定の環境を好んで生息します。アオイソメに比べて生息域が限定的で、採取にもより多くの手間と時間がかかります。そのため、安定した量を常に供給することが難しく、希少性が価格に反映されやすいのです。 - 管理のデリケートさ

ジャリメはアオイソメと比較して体が細く、皮膚も非常にデリケートです。そのため、輸送中や釣具店でのストック中に弱りやすく、ロス(死んでしまう個体)が出やすいという側面があります。この管理コストの高さも、販売価格に上乗せされる要因となっています。

こうした理由から、ジャリメはアオイソメよりも高価な餌として扱われているのです。

価格以上の価値あり!ジャリメが持つ最大のアドバンテージ

では、釣り人はなぜ価格が高くてもジャリメを選ぶのでしょうか。その答えは、ジャリメが持つ「食わせる力」にあります。

ジャリメ(イシゴカイ)とは?

標準和名を「イシゴカイ」と言い、アオイソメと同じく環形動物多毛類に属します。アオイソメよりも体が細く、長さも7cm前後と小ぶりな個体が多いのが特徴です。体色は赤みのあるピンク色やオレンジ色をしており、水中でのアピール力も高いとされています。

ジャリメの最大の特徴は、その細く柔らかい体によって、魚に違和感を与えずに食い込ませることができる点です。この特性が、特定の釣りにおいて絶大な効果を発揮します。

【経験者は語る】ジャリメが真価を発揮する釣り物

「どんな魚でも釣れる」アオイソメに対し、ジャリメは「特定の魚をより効率的に釣る」ためのスペシャリストと言えます。特に、以下のような釣りではジャリメが圧倒的に有利です。

- シロギス釣り

「キス釣りにはジャリメ」と言われるほど、両者は切っても切れない関係です。キスは海底の餌を吸い込むように捕食するため、細く柔らかいジャリメはまさに理想的な餌。アオイソメではアタリはあってもなかなか針掛かりしない「ショートバイト」が多発する状況でも、ジャリメならスムーズに食い込ませることができます。 - ハゼ釣り

身近なターゲットであるハゼも、口が小さく、ついばむようなアタリ方をすることがあります。特に、警戒心の高い大型のハゼを狙う場合、ナチュラルに漂うジャリメは非常に効果的です。 - 魚の活性が低い状況(食い渋り)

水温の低下や悪天候の後など、魚の活性が低く、なかなか口を使わない…。そんな厳しい状況でこそジャリメの出番です。アオイソメのようなボリュームのある餌を嫌う魚も、抵抗なく口にできるジャリメには反応することが多々あります。

【プロの技】ジャリメを扱う上での注意点とコツ

デリケートなジャリメを最大限に活かすには、少しのコツが必要です。特に針の付け方は釣果を大きく左右します。

失敗例:「アオイソメと同じ感覚で針を刺そうとしたら、ブチブチと切れてしまい、うまく付けられなかった…」

【正しい付け方】

ジャリメは、頭部の少し硬い部分(黒っぽく見えることが多い)を見つけ、そこからチョンと針を刺す「チョン掛け」が基本です。体へのダメージが最小限で済み、水中でも元気に動いてくれます。針先から垂らす「タラシ」は5mm〜1cm程度が理想です。長く垂らしすぎると、そこだけ食われてしまう原因になります。魚のサイズや活性に合わせて、丁寧に針付けを行いましょう。

アオイソメの集魚力とジャリメの食わせる力、両方の長所を活かしたい場合は、1本の針に両方を付ける「ミックス掛け」というテクニックも有効です。状況に応じて餌を使い分ける、あるいは組み合わせることで、釣りの引き出しは格段に増えるでしょう。

青イソメが安い店の探し方

釣行回数が多くなればなるほど、餌代は決して無視できないコストになります。結論として、青イソメを安く購入するためには、単に表示価格が低い店を探すだけでなく、サービスの質や餌の鮮度、さらには店舗独自のキャンペーンといった要素を総合的に評価し、「実質的なコストパフォーマンス」が高い店を見極める視点が不可欠です。

ここでは、賢くお得に青イソメを購入するための具体的な探し方と、それぞれの店舗形態が持つメリット・デメリットを徹底解説します。

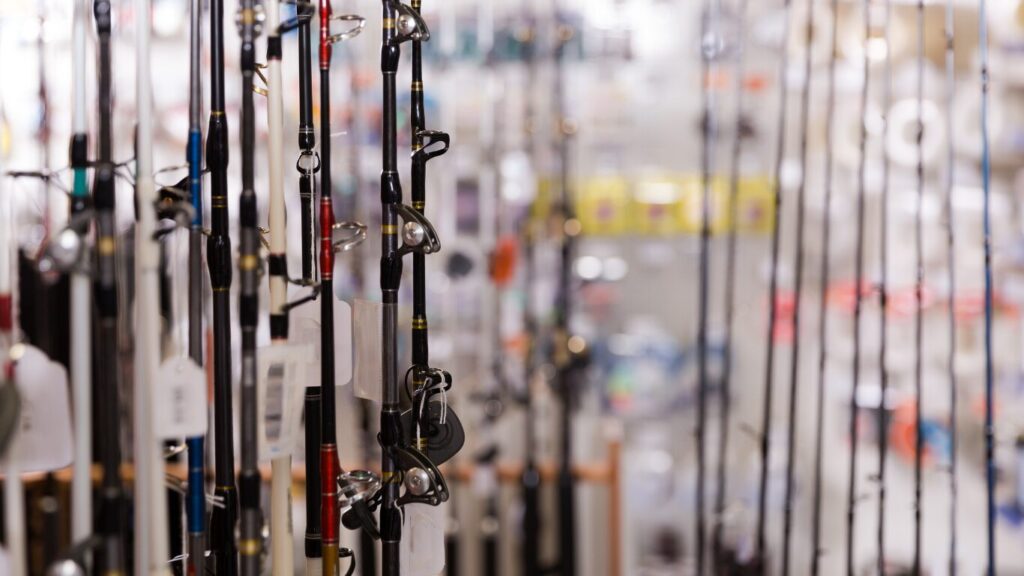

1. 大手釣具チェーン店(上州屋・キャスティングなど)の攻略法

全国展開する大手チェーン店は、多くの釣り人にとって最も身近な存在です。価格が極端に安いわけではありませんが、その利便性と信頼性は大きな魅力です。

メリット

- 品質と供給の安定性:専門の業者から仕入れ、徹底された品質管理を行っているため、いつ訪れても比較的状態の良い活き餌が手に入ります。品切れのリスクも少ないのが特徴です。

- アクセスの良さと利便性:幹線道路沿いに立地し、広い駐車場を完備している店舗が多く、釣行前に立ち寄りやすいです。また、クレジットカードや電子マネーなど、多様な決済方法に対応している点も便利です。

- 豊富な情報量:公式サイトやSNS、メールマガジンなどでセール情報やキャンペーン告知が頻繁に行われるため、お得なタイミングを掴みやすいです。

安く購入するための具体的なアクション

大手チェーン店で安く購入するには、情報戦を制することが鍵となります。

- 会員登録とアプリの活用

ほとんどの大手チェーンでは、ポイントカードや会員アプリを提供しています。購入金額に応じたポイント還元はもちろん、会員限定の割引クーポンが配布されたり、誕生月に特典がもらえたりすることもあります。登録は無料の場合がほとんどですので、利用する店舗の会員サービスには必ず登録しておきましょう。 - セール・キャンペーンを狙う

年末年始、ゴールデンウィーク、お盆休みといった大型連休前には、大規模なセールが開催されることが多いです。また、店舗によっては「週末オールナイト営業時の特別タイムセール」といったゲリラ的なイベントを実施することもあります。これらの情報は公式サイトなどで告知されるため、釣行前には必ずチェックする習慣をつけましょう。

【失敗談】交通費貧乏に注意!

「隣町の店舗でセールをやっている!」というチラシ情報だけを見て、わざわざ遠くまで車を走らせた経験があります。しかし、ガソリン代や移動時間を計算すると、結局は近所の店舗で定価で買うのと大差なく、時には損をしてしまうことも。「セール」という言葉に踊らされず、交通費を含めたトータルコストで判断する冷静さが重要です。

2. 地域密着型の個人釣具店の魅力と注意点

大手チェーンにはない、独自の魅力を持つのが地域に根差した個人経営の釣具店です。一見すると入りにくい雰囲気があるかもしれませんが、勇気を出して扉を開けば、新たな発見があるかもしれません。

メリット

- 掘り出し物の価格:独自の仕入れルートを持つ店では、特定の種類のエサが大手よりも安価に設定されていることがあります。

- 情報の宝庫:店主自身が現役の釣り人であることが多く、その地域に特化した「生きた情報」(最新の釣果、秘密のポイント、効果的な釣り方など)を教えてもらえる可能性があります。これはお金には代えがたい価値です。

- 温かいコミュニケーション:常連になれば、サービスで少し量を増やしてくれたり、取り置きしてくれたりといった、人間味あふれる対応を期待できることもあります。

注意点と見極め方

個人店を利用する際は、いくつか注意すべき点もあります。

- 品質のバラつき:餌の管理方法は店主の方針に大きく依存します。ストック用の水槽が清潔に保たれているか、弱った個体が放置されていないかなど、自分の目で品質を見極める必要があります。

- 営業時間の確認:営業時間が短かったり、定休日が不規則だったりすることがあります。無駄足にならないよう、初めて訪れる際は必ず事前に電話で営業確認をしましょう。

- 決済方法:現在でも現金のみの取り扱いという店舗は少なくありません。事前に確認しておくとスムーズです。

優良な個人店を見つけるための「電話確認術」

初めての個人店に電話するのは少し勇気がいるかもしれませんが、以下の項目を簡潔に尋ねることで、店の雰囲気や対応の良さもある程度推し量ることができます。

- 在庫の確認:「本日、青イソメは在庫ありますでしょうか?」

- 価格の確認:「お値段は10gあたり、おいくらになりますか?」

- 営業時間の確認:「本日は何時まで営業されていますか?」

この3点を丁寧に、かつハキハキと答えてくれるお店であれば、安心して訪れることができるでしょう。

最終的には、大手チェーンの利便性と個人店の専門性をうまく使い分けるのが最も賢い選択です。自分の釣りのスタイルや目的に合わせて、「マイ釣具店」のレパートリーを増やしていくことをお勧めします。

参考としてパワーイソメの定価はいくら?

活き餌の議論から少し視野を広げ、現代の釣りにおいて欠かせない選択肢となった人工餌、特にその代表格である「パワーイソメ」について解説します。結論として、パワーイソメは単なる活き餌の代用品ではなく、その特性を理解することで釣りの戦略を大きく広げることができる、独自の価値を持つアイテムです。その定価は、活き餌とは異なる価格体系で設定されています。

パワーイソメは、釣り餌・配合餌のトップメーカーであるマルキュー株式会社が開発した製品で、その信頼性と実績は多くの釣り人に認められています。まずは、その価格ラインナップを見ていきましょう。

パワーイソメの主な種類と価格一覧(2025年現在)

パワーイソメには、太さや長さ、硬さの異なる複数のバリエーションが存在し、それぞれ狙う魚や状況に応じて使い分けられます。以下は、主なラインナップとそのメーカー希望小売価格(定価)の目安です。

| 製品名 | 特徴 | 内容量 | メーカー希望小売価格(税抜) |

|---|---|---|---|

| パワーイソメ(中) | 最も標準的なモデル。ちょい投げからボート釣りまで幅広く対応。 | 15本 | 約800円 |

| パワーイソメソフト(中) | 標準モデルより柔らかく、食い込みを重視したタイプ。 | 15本 | 約800円 |

| パワーイソメ(太) | 大物狙いに特化したボリューム感。投げ釣りのカレイやマダイに。 | 10本 | 約800円 |

| パワーミニイソメ | 細身・短小設計。アジングやメバリングなどライトゲームにも最適。 | 20本 | 約750円 |

※上記はメーカー希望小売価格であり、実際の販売価格は釣具店によって異なります。最新の情報や詳細な製品スペックについては、マルキュー株式会社の公式サイトでご確認ください。

なぜパワーイソメは釣れるのか?その科学的根拠

「人工の餌で本当に魚が釣れるの?」と疑問に思う方もいるかもしれませんが、パワーイソメが釣れるのには明確な理由があります。

環境にも配慮した素材

パワーイソメの本体は、魚が食べても安全で、万が一水中に残ってしまっても自然に還る「生分解性素材」で作られています。この環境への配慮も、現代の釣り人に支持される理由の一つです。ただし、分解には時間がかかるため、決して釣り場に捨ててはいけません。

- 魚の本能を刺激する「味と匂い」

最大の秘密は、素材に練り込まれた強力な集魚成分です。マルキューが長年の研究で培った技術により、魚が好むアミノ酸などのエキスを凝縮。水中に入るとこれらの成分が溶け出し、活き餌の体液と同じように魚の嗅覚を刺激します。 - 扱いやすさを追求した「保存液」

パッケージに含まれる保存液には、集魚効果を持続させる役割と共に、フルーティーな香りが付けられています。これにより、活き餌特有の生臭さが抑えられ、虫が苦手な方や女性、お子様でも抵抗なく扱うことができます。

【経験者はこう使う】活き餌との戦略的使い分け

パワーイソメの真価は、活き餌との優劣を競うことではなく、それぞれの長所を活かして「適材適所」で使い分けることにあります。活き餌が有利な状況と、パワーイソメが輝く状況を理解しましょう。

【失敗談】過信は禁物!パワーイソメが効かない状況

「これさえあれば活き餌は不要」と考え、パワーイソメだけで釣りに臨んだ日のことです。高活性な魚が特定の餌に偏食している状況だったのか、周りの釣り人が活き餌で次々と釣り上げる中、私だけ全くアタリがないという悔しい経験をしました。パワーイソメは優れた製品ですが、活き餌の「生命感」そのものが必要とされる状況も確実に存在するのです。

パワーイソメが特に有効な5つのシチュエーション

- 1. 「あと少し」を支える予備餌として

メインの活き餌が尽きてしまった時、タックルボックスにパワーイソメが一つあるだけで、釣りを続行できます。この精神的な安心感は計り知れません。 - 2. 餌の入手が困難な場所・時間での釣りに

遠征先の釣り場や、釣具店が閉まっている深夜・早朝からの釣りで、餌の調達に困ることはありません。常温で長期保存できるパワーイソメは、まさに「いつでも使えるお守り」です。 - 3. 厄介な「餌取り」対策として

フグやベラの猛攻で活き餌が一瞬で取られてしまう状況では、身持ちが良く耐久性の高いパワーイソメが効果を発揮します。本命の魚がいるタナまで、しっかりと餌を届けることが可能になります。 - 4. 活き餌とのハイブリッド利用

アオイソメの先にパワーイソメを小さく切って付けるなど、アピール力を高めるための「トレーラー」として使用するテクニックもあります。色や匂いの組み合わせで、その日のヒットパターンを探るのも面白いでしょう。 - 5. 手軽さを最優先したい短時間釣行

「仕事帰りに1時間だけ」といったライトな釣行では、釣具店に寄る時間も惜しいもの。車に常備しておけば、思い立った時にすぐ釣りが始められます。

このように、パワーイソメは活き餌と競合するのではなく、釣り人が直面する様々な問題を解決し、釣りの可能性を広げてくれる強力なサポーターなのです。価格は活き餌よりも一見高く感じますが、その保存性や利便性を考えれば、十分にその価値があると言えるでしょう。

上州屋のイソメ値段に関するQ&A

ここからは、多くの釣り人が抱く、より具体的で実践的な疑問にQ&A形式でお答えしていきます。購入するグラム数の目安から、余った餌の保存方法、さらには他の釣具店との比較まで、知っておくと便利な情報をまとめました。

- 上州屋のイソメは何グラムから買える?

- 上州屋の青イソメハーフとは?

- 目安として青イソメ100gは何匹?

- 青イソメ50gで何時間釣れますか?

- 購入したイソメはどのくらい持ちますか?

- 比較:キャstö castingの青イソメの値段は?

上州屋のイソメは何グラムから買える?

結論から言えば、現在の上州屋では驚くほど少量からイソメを購入することが可能です。その基本的な販売単位は、多くの店舗で「10g」に設定されています。これは、釣り人の多様化するニーズに応えるための画期的な変化と言えるでしょう。

かつては50g程度のパック販売が主流で、「こんなに多くは必要ないのに…」と感じながらも購入せざるを得ない状況が少なくありませんでした。しかし現在では、釣りのスタイルに合わせて必要な分だけを無駄なく購入できる、非常に便利な時代になっています。

なぜ「10g単位」が主流になったのか?その背景を深掘り

この量り売りへの移行は、単なる販売方法の変更以上の意味を持っています。背景には、現代の釣り文化の変化と、店舗側の経営努力があります。

1. 釣りスタイルの多様化への対応

現代の釣りは、かつてのように一日がかりで行うものだけではありません。様々なスタイルに合わせて、餌の必要量も細分化されています。

- ライト層・ファミリー層の増加:「子供がすぐに飽きてしまうかもしれないから、最初は少しだけ欲しい」「アジングの合間に、胴付き仕掛けで足元の魚と少し遊びたい」といった、少量需要が大幅に増加しました。

- 研究熱心な釣り人の増加:「アオイソメ、ジャリメ、イワイソメ(本虫)をそれぞれ10gずつ購入し、その日のアタリ餌を効率的に探したい」という、より戦略的な釣りを展開する中〜上級者のニーズにも応えられます。

2. 店舗側のメリットと環境への配慮

この販売方法は、実は店舗側にもメリットがあります。

- フードロス(餌ロス)の削減:需要を予測して作成するパック販売では、売れ残りが廃棄ロスに繋がるリスクがありました。量り売りは在庫管理がしやすく、貴重な天然資源である活き餌のロスを最小限に抑えることができます。これは、企業の社会的責任(SDGs)の観点からも評価されるべき取り組みです。

- 顧客満足度の向上:細やかなニーズに応えることで顧客の信頼を獲得し、リピーターの増加に繋がります。

このように、「10g単位販売」は釣り人と店舗、双方にとってメリットのある合理的なシステムなのです。

【要注意】「金額指定」注文の落とし穴とスマートな伝え方

少量から買えるようになって便利になった一方で、特に初心者が陥りやすいのが「金額指定」での注文に関する認識のズレです。「青イソメ500円では何グラムですか?」という疑問は、まさにこの問題点を象徴しています。

活き餌の単価は常に変動するため、「500円」という金額で購入できるグラム数も一定ではありません。以下のシミュレーションをご覧ください。

| 10gあたりの単価 | 500円で購入できるグラム数(計算上) | 実際の店舗での対応(予測) |

|---|---|---|

| 125円 | 40g | 「はい、40gですね」とスムーズに対応。 |

| 140円 | 約35.7g | 「30g(420円)か40g(560円)になりますが、どちらにしますか?」と確認される可能性。 |

| 150円 | 約33.3g | 「30g(450円)でよろしいですか?」と少ない方に合わせられる可能性。 |

【失敗談】曖昧な注文で気まずい空気に…

以前、単価を把握せずに「500円分ください!」と元気よく注文した際、店員さんから「今だと30gちょっとになりますけど、どうしますか?」と聞き返され、とっさに「じゃあ30gで…」と答えたものの、なんだか気まずい思いをした経験があります。単価を知らないと、こうしたコミュニケーションの齟齬が生まれやすいのです。

店員さんを困らせない!スマートな注文方法3選

お互いに気持ちよくやり取りするために、以下の注文方法を推奨します。

- 【最善】グラム指定:「アオイソメを30gお願いします」

最も明確で間違いのない注文方法です。 - 【次善】予算上限を伝える:「予算500円以内で、アオイソ-メをできるだけ多くお願いします」

予算内で最大量を購入したい場合に有効です。 - 【相談型】目的と時間を伝える:「これからキス釣りで3時間ほど楽しみたいのですが、ジャリメは何グラムくらいが目安ですか?」

必要な量が分からない場合に最もおすすめです。プロの的確なアドバイスがもらえます。

なお、全ての上州屋が10g単位とは限りません。店舗の方針や地域の特性によっては、最低購入単位が異なる場合も考えられますので、初めて訪れる店舗では、注文前に販売単位を確認すると、より安心です。

上州屋の青イソメハーフとは?

釣りの話をしていると、ベテランの方から「昔は青イソメハーフをよく買ったもんだ」といった話を聞くことがあるかもしれません。結論から言うと、この「青イソメハーフ」という言葉は、主にパック販売が主流だった時代の商品規格を指すものであり、量り売りが基本となった現在の店舗では、その名称の商品自体は基本的に存在しません。

しかし、その「少量だけ欲しい」というニーズに応えていた商品の役割は、現在の販売方法にしっかりと受け継がれています。このセクションでは、「青イソメハーフ」がどのような商品だったのかを振り返りつつ、現在それと同等の量を購入するためのスマートな方法を解説します。

懐かしの「ハーフパック」とその役割

かつて、上州屋をはじめとする多くの釣具店では、活き餌は主に定量のパック詰めで販売されていました。その際の基本的な単位が以下の通りです。

- 標準パック:約50g

- ハーフパック:約25g

標準パックが半日~1日の釣りに対応する量だとすれば、ハーフパックは「2~3時間の短時間釣行」や「サビキ釣りの傍らで、ちょっとだけ投げ釣りも試したい」といったライトな用途に最適な、非常に使い勝手の良い商品でした。また、お子様用の餌としても過不足ない量であったため、ファミリーフィッシングでも重宝されていました。

この「ハーフパック」という存在が、釣り人にとっての「少量の基準」として長らく定着していたのです。

なぜ「ハーフパック」は姿を消したのか?

では、なぜこの便利なハーフパックは店頭から姿を消したのでしょうか。その答えは、前項で解説した「10g単位の量り売りへの移行」にあります。

量り売りシステムは、釣り人が「10g、20g、30g…」と、10g刻みで自由に量を決められるため、25gという固定量で提供する必要がなくなりました。言わば、「ハーフパック」の概念が、より自由度の高いシステムに進化・吸収されたと考えるのが正しい理解です。店舗側にとっても、2種類のパックを管理する手間が省け、より効率的な在庫管理が可能になるというメリットがありました。

業界全体のトレンド

このような販売単位の変更は、上州屋に限った話ではなく、釣具業界全体の大きなトレンドです。顧客のニーズが多様化・細分化する中で、より柔軟なサービスを提供することが、現代の小売業に求められています。活き餌の販売方法も、その時代の流れに合わせて最適化されているのです。

【2025年版】現代の「青イソメハーフ」注文方法

「昔のハーフパックと同じくらいの量が欲しい」と思った場合、現在の店舗ではどのように注文すればよいのでしょうか。答えは非常にシンプルです。

「20g」または「30g」とグラム数を指定する

かつてのハーフパック(約25g)に最も近い量は、20gか30gです。店員さんに「青イソメを20gお願いします」あるいは「30gください」と伝えれば、スムーズに購入できます。どちらを選ぶかは、その日の釣行時間や狙う魚、餌取りの多さなどを考慮して決めると良いでしょう。

| 昔の買い方 | おおよその量 | 今の買い方(注文例) |

|---|---|---|

| 標準パックを1つ | 50g | 「50gお願いします」 |

| ハーフパックを1つ | 25g | 「20g」または「30g」とグラムを指定 |

| (当時はなかった買い方) | 10g | 「10gだけお願いします」 |

【経験談】ジェネレーションギャップに注意?

しばらく釣りを離れていた友人が、久しぶりに釣具店を訪れて「アオイソメのハーフください」と注文したところ、若い店員さんが少し困った顔をして「グラムでのご注文になりますが…」と返答し、少し気まずい雰囲気になったことがありました。悪気がないのはお互い様ですが、こうした小さな認識のズレを避けるためにも、現在の注文方法を覚えておくと、よりスマートに買い物を楽しむことができます。

もし店員さんに意図が伝わりにくい場合は、「昔のハーフパックぐらいの量が欲しいんですけど、何グラムくらいが良いですかね?」と相談してみるのも一つの手です。ベテランの店員さんであれば、きっと笑顔で対応してくれるはずです。

目安として青イソメ100gは何匹?

釣りの計画を立てる上で、「餌がどれくらい持つのか」を把握するために、グラム数だけでなく具体的な匹数も気になるところです。結論から申し上げますと、アオイソメのサイズ(個体差)によって大きく変動するため、100gあたりの正確な匹数を断定することは不可能です。しかし、多くの釣り人が経験的に知る一般的な目安としては、「40匹~60匹」の範囲、その中間値である「約50匹」を基準に考えておくと、実際の感覚と大きくズレることはないでしょう。

このセクションでは、なぜこれほどまでに匹数に幅が出るのか、その理由を深掘りしつつ、匹数という指標を釣果に繋げるための考え方を解説します。

なぜ匹数が変動するのか?その3つの要因

100gという同じ重量でも匹数に差が出るのには、主に3つの理由があります。

- 産地や漁獲時期による個体差

アオイソメは、その多くを中国や韓国などからの輸入に頼っています。産地や、漁獲される季節・時期によって、イソメの平均的なサイズ(長さや太さ)は変動します。例えば、繁殖期前後では栄養を蓄えて太くなっているなど、自然環境が個体差を生む大きな要因となります。 - 店舗によるサイズ選別

釣具店によっては、入荷したアオイソメを「太め」「標準」「細め」といった形で、ある程度サイズ選別して販売している場合があります。当然ながら、「太め」を選べば1匹あたりの重量が重くなるため100gあたりの匹数は少なくなり、「細め」はその逆となります。 - 品質管理による水分の増減

あまり知られていませんが、イソメの重量は体内に含まれる水分量によっても微妙に変化します。入荷したばかりで活きが良い状態と、ストック期間が長くなり少し水分が抜けた状態とでは、同じ匹数でも重量が僅かに異なる場合があります。

特に「サイズ選別」は匹数に最も大きな影響を与えます。自分の釣りのスタイルに合わせて、意図的にサイズを選ぶことが重要です。

【用途別】サイズと匹数の関係早見表

店舗でサイズが選べる場合は、以下の表を目安にしてください。

| サイズ | 100gあたりの匹数目安 | 主な対象魚・用途 |

|---|---|---|

| 太め | 30~40匹 | マダイ、クロダイ、カレイ、スズキ、アイナメなど大物狙いの投げ釣り。アピール力重視。 |

| 標準 | 40~60匹 | カサゴ、メバル、ベラ、カワハギなど。堤防からの五目釣り、ちょい投げに最適。 |

| 細め | 60~80匹以上 | キス、ハゼ、メゴチなど口の小さな魚。魚の活性が低い食い渋り時の切り札。 |

【思考の転換】「匹数」よりも「使える回数」が重要

ここで重要なのは、単に匹数が多いからといって、必ずしもコストパフォーマンスが高いとは限らないという点です。本当に重要なのは「100gの餌で、何回針に餌を付けられるか」という視点です。

【失敗談】匹数重視で細イソメを選んだ結果…

「匹数が多い方がお得だ」と考え、大物狙いの投げ釣りで「細め」のイソメを購入したことがあります。しかし、いざ釣りを始めると、細すぎてアピール力が足りず、全くアタリが出ません。さらに、餌取りのフグに一瞬でかじり取られてしまいます。結局、アピール力を補うために2~3匹をまとめて付ける「房掛け」を多用することになり、あっという間に餌が尽きてしまいました。目的に合わないサイズを選んだことで、匹数の多さが全く意味をなさなかったのです。

この失敗から学べるように、自分の釣りのスタイルを考慮することが何よりも大切です。

- 1匹を長く使う釣り(大型狙い):1匹を丸ごと、あるいは半分に切って使うことが多い投げ釣りなどでは、ある程度の太さと長さがある「標準」~「太め」が適しています。

- 1匹を短く使う釣り(小物狙い):3cm程度に短く切って使うことが多いハゼ釣りや五目釣りでは、「細め」や「標準」の方が無駄なく使えます。

【実践編】グラム数から釣りの時間を計画する思考法

「100gで約50匹」という目安を基に、その日の釣りを具体的にシミュレーションしてみましょう。

100g(約50匹)を購入した場合のプランニング例

- 餌の分割数を決める

→ 1匹を平均で半分(2回分)に切って使うと仮定。

→ 50匹 × 2回 = 100回分の餌が確保できる。 - 1投あたりの平均時間を設定する

→ 仕掛けの準備、投入、待ち時間、回収までを1セットとして、平均5分と仮定。 - 計算上の最大釣り時間を算出

→ 100回 × 5分 = 500分(約8.3時間) - ロス率(餌取りなど)を考慮する

→ 餌取りや根掛かり、付け替え失敗によるロスを30%と見積もる。

→ 8.3時間 × 0.7 = 約5.8時間

この計算から、「100gの青イソメがあれば、半日(5~6時間)の釣りは十分に楽しめるだろう」という具体的な見通しを立てることができます。このように、購入したグラム数と匹数の目安から、その日の釣りのペース配分を考えることができるのです。

店舗で注文する際も、「100gください」と伝えるだけでなく、「カレイ狙いなので、できれば太めの個体を多めにお願いします」と一言添えるだけで、店員さんはあなたの意図を汲んでくれるかもしれません。ぜひ実践してみてください。

青イソメ50gで何時間釣れますか?

「50g」という量は、かつての「標準パック」に相当し、多くの釣り人が一つの購入単位として慣れ親しんできました。では、この50gの青イソメで一体何時間の釣りが楽しめるのでしょうか。この問いに対する最も誠実な答えは、「状況次第で1時間も持たないこともあれば、半日以上楽しめることもある」です。しかし、それでは釣りの計画が立てられません。そこで、ごく平均的な状況下の「堤防からのちょい投げ・五目釣り」を想定した場合、その目安は「3~4時間」と考えるのが一般的です。

この時間は、あくまで一つの基準値です。実際には、この基準時間からプラスにもマイナスにも大きく振れる可能性があります。その釣果を左右する「5つの変動要因」を理解することが、より正確な餌の必要量を見積もるための鍵となります。

1. 魚の活性の高さ

まず最も大きな影響を与えるのが、ターゲットとなる魚の活性です。魚の食い気は、時間帯や潮の動きによって大きく変化します。

- 高活性時(消費ペース:速い)

魚の食事タイムである「朝マズメ(日の出前後)」や「夕マズメ(日没前後)」、そして潮が活発に動く時間帯は、魚の警戒心が薄れ、積極的に餌を探し回ります。このような状況では、仕掛けを投入すればすぐにアタリがある「入れ食い」状態になることも珍しくありません。当然、餌の消費ペースは格段に上がり、50gの餌が1〜2時間で尽きてしまうこともあります。 - 低活性時(消費ペース:遅い)

日が高く昇った日中や、潮の流れが緩やかな時間帯は、魚の活性が下がる傾向にあります。アタリが遠のき、じっくりと待つ時間が長くなるため、餌の消費は非常に緩やかになります。

2. 厄介な「餌取り」の存在

本命の魚が口にする前に、餌をかすめ取っていく小魚たち、通称「餌取り」。彼らの存在は、餌の消費ペースを劇的に速める最大の要因です。

- 代表的な餌取り:フグ、ベラ、キタマクラ、ネンブツダイ、スズメダイ、ゴンズイなど。

特にフグは、その鋭い歯でイソメをスパッと切断してしまうため、釣り人にとっては天敵とも言える存在です。餌取りが多い釣り場では、仕掛けが海底に着く前に餌がなくなっていることもしばしば。このような状況では、通常の2倍、3倍のペースで餌が消費されると覚悟しておく必要があります。

3. 針への付け方による消費量の違い

餌の付け方一つで、アピール力と餌持ち(耐久性)は大きく変わります。意図的に消費ペースをコントロールすることも可能です。

| 付け方 | 特徴 | アピール力 | 餌の消費ペース |

|---|---|---|---|

| ちょん掛け | 頭部に針を刺すだけ。簡単でイソメが元気に動く。 | 中(動きが良い) | 遅い |

| 通し刺し | 針に沿って縫うように刺す。匂いが広がりやすい。 | 高(匂いが広がる) | 普通 |

| 房掛け | 2~3匹をフサのようにまとめて付ける。アピール力最強。 | 最高 | 非常に速い |

大物を狙って常に房掛けで勝負するなら50gでは心許なく、逆に小物を狙い1匹を数回に分けてちょん掛けで使うなら、かなりの時間楽しむことができます。

4. 狙う魚のサイズと種類

当然ながら、狙う魚によっても消費量は変わります。マダイやクロダイを狙って太い針にイソメを1匹丸ごと付ける釣りと、キスやハゼを狙って1匹を3~4等分して小さな針に付ける釣りとでは、同じ50gでも使える回数が3倍以上異なることになります。

5. 釣り人の「手返しの速さ」

積極的にポイントを探して何度も仕掛けを投げ直す「手返しの速い」釣りでは、その都度餌がズレたり弱ったりするため、交換頻度が上がります。一方で、置き竿でじっくりとアタリを待つスタイルでは、餌の消費は比較的穏やかになります。

【シチュエーション別】50gで釣れる時間の目安

これらの変動要因を考慮した、より具体的な時間目安を以下に示します。

- ケース1:穏やかな日のファミリーフィッシング

(状況:餌取り少なめ、手返しゆっくり)

→ 目安:4~5時間以上。お子様と楽しみながらであれば、1日持つこともあります。 - ケース2:一般的な堤防でのちょい投げ

(状況:餌取り普通、標準的な手返し)

→ 目安:3~4時間。これが基本的な基準となります。 - ケース3:フグの猛攻を受ける堤防

(状況:仕掛け投入のたびに餌がなくなる)

→ 目安:1~2時間。あっという間に使い切る覚悟が必要です。

【経験からの教訓】50gを過信せず、必ず予備餌を!

私自身、過去に「50gあれば半日は大丈夫だろう」と安易に考え、予備を持たずに釣り場へ向かった結果、予想外の餌取りの多さに開始1時間で餌がなくなり、貴重な休日を棒に振ってしまった経験が何度もあります。この経験から、50gはあくまで「短時間釣行用」または「メインの餌+予備」という考え方をおすすめします。半日以上の釣りを計画する場合は、最低でも100gを用意するか、予備としてパワーイソメや塩イソメを必ず携帯するようにしましょう。備えあれば憂いなしです。

購入したイソメはどのくらい持つ?

釣行後にイソメが余ってしまうのは、釣り人にとって日常茶飯事です。この貴重な命を無駄にせず、次回の釣行で最大限に活かすための保存方法を知っておくことは、釣果の安定と経済的な観点から非常に重要です。結論として、イソメの寿命はその管理方法によって劇的に変化します。釣り場での適切な管理と、帰宅後のひと手間を加えるだけで、元気な状態を4日~1週間程度維持することが可能です。さらに、長期保存を目的とした「塩イソメ」に加工すれば、1年近くもの期間、いつでも使える状態にできます。

まず理解すべき!イソメが弱る3つの原因

効果的な保存方法を実践するためには、まずイソメがなぜ弱ってしまうのか、その原因を理解しておく必要があります。

- 急激な温度変化(特に高温)

イソメは自ら体温を調節できない「変温動物」です。そのため、周囲の温度変化が直接生命活動に影響します。特に25℃を超えるような高温環境は致命的で、あっという間に弱ってしまいます。 - 乾燥と真水

イソメは体の表面(皮膚)でも呼吸の一部を行っています。そのため、体が乾燥すると呼吸困難に陥ります。また、海水で生きている生物なので、水道水などの真水に触れると浸透圧の差で体調を崩し、最悪の場合は死んでしまいます。 - ストレス(過密・物理的刺激)

狭い容器に大量に入れられる過密状態や、頻繁に揺らされるといった物理的な刺激も、イソメにとっては大きなストレスとなり、体力を消耗させる原因になります。

これらの弱点をいかにカバーするかが、鮮度維持の鍵となります。

【シーン別】イソメの鮮度を保つ完全ガイド

ここでは、釣具店での購入から帰宅後の保存まで、シーンに応じた最適な管理方法を解説します。

シーン1:釣具店から釣り場まで

購入直後から、イソメの鮮度維持は始まっています。特に夏場、車内の温度は急上昇するため、油断は禁物です。直射日光が当たるダッシュボードの上に餌のパックを放置するのは、最もやってはいけない行為です。短時間でもイソメは深刻なダメージを受けます。必ずクーラーボックスに入れるか、それが無い場合は保冷バッグや、濡らしたタオルでパックを包むなどして、温度上昇を極力防ぎましょう。

シーン2:釣りの最中

釣り場で最も推奨されるのが「木製エサ箱」の活用です。プラスチック製に比べて価格は少し高いですが、それ以上のメリットがあります。

| 項目 | 木製エサ箱 | プラスチック製エサ箱 |

|---|---|---|

| 調湿効果 | 木が呼吸し、箱内の湿度を最適に保つ | 密閉されやすく、蒸れやすい |

| 断熱効果 | 素材自体の断熱性が高く、外気温の影響を受けにくい | 外気温の影響を直接受けやすい |

| 気化熱効果 | 箱を水で濡らすと、気化熱で内部が冷える | 効果はほとんどない |

夏場は、この木製エサ箱ごとクーラーボックスに入れておくのが最強の保存方法です。ただし、冷えすぎもイソメの動きを鈍らせる原因になるため、保冷剤に直接触れさせず、間に新聞紙を一枚挟むなどの工夫をすると万全です。

シーン3:帰宅後の短期保存(4日~1週間)

余ったイソメを持ち帰ったら、すぐに以下の手順で処置をしましょう。

冷蔵庫での短期保存・4ステップ

- 【最重要】選別作業を行う

木製エサ箱の中身を新聞紙などの上に広げ、弱ったり死んだりしている個体、ちぎれた個体を丁寧に取り除きます。この作業を怠ると、死んだ個体の腐敗が始まり、元気なイソメまで一気に弱らせてしまいます。 - エサ箱を新聞紙で包む

元気な個体だけをエサ箱に戻し、箱全体を新聞紙で優しく包み、輪ゴムなどで留めます。新聞紙が適度な保湿と通気性を確保してくれます。 - 冷蔵庫の「野菜室」に入れる

イソメの保存に最適な温度は5℃~10℃とされています。一般的な冷蔵庫の野菜室がこの温度帯に近いため、最適な保管場所となります。チルド室や通常の冷蔵室では温度が低すぎて凍死してしまう危険性があります。 - 数日に一度、状態を確認

2~3日に一度は中身を確認し、弱った個体がいれば取り除くようにすると、より長く鮮度を保てます。

【家族への配慮を忘れずに】

言うまでもありませんが、冷蔵庫は家族の共有スペースです。虫が苦手な方がいるご家庭では、事前に必ず許可を取りましょう。エサ箱をさらにジップロック付きの袋に入れるなど、最大限の配慮をすることが、良好な家庭環境と釣りライフを両立させる秘訣です。

シーン4:究極の長期保存法「塩イソメ」(数ヶ月~1年)

「次の釣行まで間が空いてしまう」という場合は、塩漬けにして冷凍保存するのがおすすめです。

自家製塩イソメの作り方

- イソメを海水(なければ食塩水でOK)でサッと洗い、汚れやぬめりを落とします。

- タッパーなどにイソメを入れ、イソメが隠れるくらいの大量の塩(粒子が粗い粗塩がおすすめ)を投入し、全体によくまぶします。

- 1時間ほど置くと、浸透圧でイソメから水分が出てきます。この水分をしっかりと捨てます。

- 新聞紙の上にイソメを広げ、さらに余分な水分を吸わせます。少し弾力が残る程度まで水分が抜けたらOKです。

- 新しい塩を軽く振りかけ(塩でコーティングするイメージ)、小分けにしてラップに包み、ジップロックなどに入れて冷凍庫で保存します。

塩イソメは、身が締まって針持ちが抜群に良くなり、匂いも凝縮されるため集魚効果も期待できます。ただし、活き餌特有の動きはないため、ブラクリ釣りのように仕掛けを動かして誘う釣りや、匂いで寄せるブッコミ釣りなどで特に効果を発揮します。

比較:キャスティングの青イソメの値段は?

上州屋と並び、全国に店舗を展開する大手釣具チェーン「キャスティング」。釣り人にとっては、両社の価格設定の違いが気になるところでしょう。結論として、キャスティングで販売されている青イソメの値段は、上州屋とほぼ同等の価格帯で推移していると考えて間違いありません。これは、両社が健全な競争市場において、互いの価格設定や市場全体の仕入れ価格を強く意識しているため、どちらか一方が極端に安くなる、あるいは高くなるという状況は考えにくいからです。

ただし、これはあくまで全体的な傾向です。参考として、過去の具体的な価格データを見てみましょう。

過去の価格データから見る傾向

インプット情報として提供された、キャスティング石巻店の2022年9月時点での価格は以下の通りでした。

| グラム数 | 当時の価格(税込) | 10gあたりの単価 |

|---|---|---|

| 30g | 376円 | 約125円 |

| 60g | 752円 | 約125円 |

| 100g | 1,254円 | 約125円 |

【最重要】この価格情報は過去のものです!

上記のデータは、あくまで2022年時点での一例です。前述の通り、活き餌の価格は燃油価格の高騰や為替レートの変動など、様々な要因で常に変動しています。2025年8月現在では、この価格から改定されている可能性が非常に高いとお考え下さい。このデータは、両社の価格設定が連動しやすい傾向にある、という点を理解するための参考資料としてのみご覧ください。

価格がほぼ同じなら、何を基準に店を選ぶべきか?

「値段がほとんど変わらないなら、どっちの店で買っても同じ?」——そう考えるのは早計です。価格という一つのモノサシだけで判断するのではなく、より多角的な視点を持つことで、その日の釣りがより快適で充実したものになります。ここでは、価格以外に注目すべき4つの比較ポイントを解説します。

1. 活き餌の「鮮度」と「管理状態」

価格以上に釣果を左右するのが、餌の鮮度です。同じチェーン店であっても、店舗の設備やスタッフの管理意識によって、活き餌の状態には微妙な差が生まれることがあります。

- ストック水槽の清潔さ:水槽の水が濁っていたり、底に死んだ個体が溜まっていたりしないか。

- エアレーションの状態:イソメに十分な酸素を供給するため、エアレーションがしっかりと機能しているか。

- イソメ自身の活きの良さ:実際に販売されているイソメが、元気に動き回っているか。

何度か通っているうちに、「あそこの上州屋はいつも餌が新鮮だな」「あのキャスティングは品揃えは良いけど、少し弱っていることが多いかも…」といった、自分なりの評価が固まってくるはずです。餌の鮮度は、その店の「生命線」に対する姿勢の表れでもあります。

2. 品揃えの幅(サイズや種類)

その日の釣りの目的に合わせて、最適なサイズのイソメを選べるかどうかも重要なポイントです。

- サイズの選択肢:「太め」「標準」「細め」といったサイズが常に揃っているか。

- 種類の豊富さ:定番のアオイソメやジャリメだけでなく、大物狙いの特餌である「イワイソメ(本虫)」や、視覚的アピールの高い「オレンジイソメ」などを常時扱っているか。

特定の餌を使いたい場合は、その品揃えが店舗選びの決め手になります。

3. 店舗の「アクセス」と「利便性」

どんなに良い店でも、立ち寄るのが不便では意味がありません。

- 立地:自宅から釣り場へ向かうルート上にあるか。

- 駐車場:ストレスなく車を停められる十分なスペースがあるか。

- 営業時間:特に早朝や深夜に出発する場合、24時間営業や早朝開店しているかは死活問題です。

4. 餌以外の「買い物」との兼ね合い

多くの釣り人は、餌だけを買うために釣具店に寄るわけではありません。仕掛けやルアー、小物類なども一緒に補充することがほとんどです。そのため、「餌以外の品揃えの強み」も考慮に入れると、より合理的な店選びができます。

一般的な店舗イメージの例

あくまで一般的なイメージですが、店舗選びの参考としてください。

- 上州屋:餌釣りの品揃えが伝統的に強く、船釣りや磯釣り、堤防釣りの仕掛けが豊富。地域に密着した品揃えにも定評がある。

- キャスティング:ルアーフィッシング用品(特にバス、ソルト)の品揃えに強みを持つ。おしゃれなアパレルや最新のタックルが充実している。

「今日は投げ釣りの仕掛けも買いたいから上州屋に寄ろう」「新しいエギもチェックしたいからキャスティングに行こう」といったように、その日の目的によって使い分けるのが賢い選択です。

【上級者の思考】自分だけの「釣具店マップ」を作ろう

【失敗談】「数十円の価格差を気にして遠回りしてキャスティングに行ったが、欲しかったマイナーな投げ釣り仕掛けが置いておらず、結局近くの上州屋にハシゴする羽目に。時間もガソリン代も無駄にしてしまった…」

【教訓】

このような失敗を避けるため、自分の行動範囲にある釣具店(上州屋、キャスティング、個人店など)をリストアップし、それぞれの「強み」や「特徴」をメモしておくことを強く推奨します。「餌の鮮度ならココ」「あの仕掛けはアソコにしかない」「深夜に開いているのはココ」といった情報を自分の中に蓄積することで、その日の状況に応じて最適な一店を迷わず選べるようになります。これこそが、価格情報に振り回されない、真に賢い釣り人の店舗選び術です。

まとめ:上州屋のイソメの値段をチェック

この記事では、上州屋のイソメの値段に関する基本情報から、種類別の特徴、グラム数の目安、適切な保存方法、さらには他の釣具店との比較まで、釣り人が抱く様々な疑問について網羅的に解説してきました。最後に、本記事でご紹介した重要なポイントをリスト形式でまとめます。次回の釣行計画を立てる際のチェックリストとして、ぜひご活用ください。

- 現在の上州屋では10g単位の量り売りが基本

- 活き餌の価格は仕入れ状況で常に変動するため店頭確認が必須

- アオイソメ100gの価格目安は1,250円から1,500円程度

- ジャリメはアオイソメより高価だがキス釣りや食い渋り時に有効

- 安い店探しは価格だけでなく鮮度やサービスを含めた総合力で判断

- 予備餌として常温で長期保存できるパワーイソメも便利

- 昔のハーフパック相当量は現在の20gか30gで購入する

- アオイソメ100gの匹数はサイズによるが約50匹が目安

- 匹数よりも対象魚に合わせたサイズ選びが釣果を左右する

- 50gでの釣り時間は平均3~4時間だが餌取りの多さで激減する

- 予期せぬ餌切れを防ぐため常に予備の餌を準備しておく

- 釣り場では濡らした木製エサ箱をクーラーで保管するのが最適

- 持ち帰ったイソメは野菜室で4日から1週間ほど保存可能

- 長期保存したい場合は塩イソメに加工すれば1年近く持つ

- 上州屋とキャスティングの価格差は小さいため利便性や品揃えで選ぶ