穏やかな砂浜から手軽に狙え、美しい魚体と上品な味わいで多くの釣り人を魅了するキス。そのシンプルさゆえに、実は「餌の付け方」という基本動作が釣果に驚くほど大きな影響を与えます。この記事に辿り着いたあなたは、「釣りのエサの付け方は?」「特に船キスのエサの付け方のコツは?」といった技術的な疑問や、「キスが1番釣れる餌は何ですか?」という核心的な問いへの答えを探しているのではないでしょうか。

当記事では、その全ての疑問に専門的な知見と具体的なデータを用いてお答えします。

定番であるイソメの量やジャリメの量の目安といった基本から、虫が苦手な方でも安心してキス釣りを楽しめるよう、虫以外の餌、例えばオキアミ、エビ、イカといった代用餌の具体的な活用法まで、徹底的に掘り下げて解説。さらには、釣具店が閉まっている時間帯でもコンビニやスーパーで手軽に餌を調達する裏技、そして「キスの夜釣りのエサは何がいいですか?」といった特殊な状況下での最適な選択肢もご紹介します。キスがよく釣れる時間帯のメカニズムや、釣果を倍増させる効果的なキス釣りの誘い方と合わせて、あなたのキス釣りを「楽しむ」から「極める」レベルへと引き上げるための知識を、ここに網羅しました。

- キス釣りの基本となる「正しい餌の付け方」とその科学的根拠がわかる

- 実釣で役立つ、状況や場所に応じた最適な餌の戦略的選び方を学べる

- 虫が苦手な方でも釣果を出せる、効果的な代用餌の種類と使い方を理解できる

- 釣果をさらに伸ばすための時間帯、誘い方といった応用テクニックを知れる

キス釣り:餌の付け方の基本と代表的なエサ

- キスが1番釣れる餌は何ですか?

- キス釣りでのイソメ 量とジャリメ 量の目安

- 釣果を左右する釣りのエサの付け方は?

- 覚えておきたい船キスのエサの付け方は?

- キス釣りで餌を虫以外にする選択肢

- キスの夜釣りのエサは何がいいですか?

キスが1番釣れる餌は何ですか?

キス釣りを始めるにあたり、誰もが最初に抱くであろうこの疑問。数多ある釣り餌の中で、なぜ特定の餌がキスに絶大な効果を発揮するのか。その理由を深く理解することは、安定した釣果を得るための最も重要な第一歩と言えるでしょう。様々な選択肢が存在する中で、専門家やベテラン釣り師が口を揃えて挙げる、揺るぎない結論があります。

それは、キスが最もよく釣れる餌は「イソメ」や「ジャリメ」に代表される多毛類(ゴカイ科)の生き餌、いわゆる虫エサである、という事実です。

なぜ虫エサが最強と言われるのか?その科学的根拠

キスが虫エサに強く惹きつけられるのには、生物学的・化学的な明確な理由があります。キスは主に視覚と嗅覚、そして側線(そくせん)と呼ばれる器官で水中の振動を感知して餌を探しています。虫エサは、これらキスの感覚器官を多角的に刺激する、まさに理想的な餌なのです。

- 嗅覚への強力なアピール: イソメやジャリメの体液には、魚の摂餌行動を促進するアミノ酸(特にグリシン、アラニン、プロリンなど)が豊富に含まれています。これらの「うま味成分」が水中に溶け出すことで、広範囲のキスの嗅覚を刺激し、餌の場所へと誘導します。

- 視覚への生命感アピール: 生きている虫エサが針先でうごめく動きは、キスの捕食本能を最も強く刺激します。キスは動くものに反応する習性が強く、この「生命感」は何よりも効果的なアピールとなります。

- 波動による感知: 虫エサが水中で動く際に発する微細な水の振動(波動)を、キスは体側にある側線で敏感に感知します。これにより、視界が悪い状況や、砂に潜っているキスに対しても、餌の存在を知らせることができるのです。

専門用語解説:側線(そくせん)とは?

魚の体の側面にある、線のように見える感覚器官のことです。水中での水流の変化や水圧、振動を感知するレーダーのような役割を果たしており、魚が障害物を避けたり、外敵や獲物の動きを察知したりするのに役立っています。

二大巨頭「ジャリメ」と「イソメ」の徹底比較

虫エサの中でも、特にキス釣りで多用されるのが「ジャリメ」と「イソメ」です。これらは似て非なるものであり、それぞれの特性を理解し、状況に応じて使い分けることが釣果を飛躍的に向上させる秘訣です。

| 項目 | ジャリメ(石ゴカイ) | イソメ(青イソメ/赤イソメ) |

|---|---|---|

| 特徴 | 細く柔らかい。キスの吸い込みが良い。 | 太くやや硬め。アピール力と針持ちに優れる。 |

| メリット | ・食いが渋い状況でも釣果が出やすい ・小型のキスでも針掛かりさせやすい |

・遠投しても餌がちぎれにくい ・フグなどの餌取りに強い ・匂いが強く、アピール力が高い |

| デメリット | ・針持ちが悪く、遠投には不向き ・餌取りに弱い ・価格がやや高価な傾向 |

・太すぎる場合、小型のキスが敬遠することがある ・動きが激しすぎると、アタリが取りにくい場合も |

| 最適な状況 | 堤防や砂浜からのちょい投げ、食いが渋い時、数釣りを楽しみたい時 | 本格的な投げ釣りでの遠投、良型狙い、餌取りが多い釣り場 |

| 価格の目安 | 500円で約40g~50g | 500円で約50g~60g |

【経験からの教訓】初心者が陥りがちな失敗例

餌の選択は完璧でも、扱い方を間違えると釣果には繋がりません。ここで、初心者がよく犯してしまう失敗例とその対策をご紹介します。

失敗例1:針のサイズと餌の太さが合っていない

状況:遠投のために太い青イソメを選んだが、使っている仕掛けは針が小さいキス針(6号など)。

結果:太い餌を無理やり小さな針に刺そうとして、餌がボロボロになりアピール力が激減。逆に、ジャリメを使っているのに大きな針だと、針が目立ちすぎてキスに警戒されてしまうことも。

対策:使用する餌の太さに合わせて、針のサイズも変更する意識を持ちましょう。ジャリメなら5~7号、太めのイソメを使うなら8~9号のキス針を選ぶのが基本です。

失敗例2:ジャリメでのフルキャスト

状況:食いが良いと聞いてジャリメを購入し、沖のポイントを狙って力いっぱい竿を振った。

結果:仕掛けを回収してみると、針には餌がついていなかった。キャストの衝撃で、柔らかいジャリメが途中でちぎれて飛んで行ってしまったのです。

対策:ジャリメは「ちょい投げ」と呼ばれる、20~30m程度の近距離を狙う釣りに最適です。遠投が必要な場合は、必ず針持ちの良いイソメを選択しましょう。

結論として、まずはキスの食い込みが良い「ジャリメ」を基本の餌とし、遠投したい場合や餌取りが多いといった特定の状況下で「イソメ」を投入する、という使い分けが最も合理的で釣果に繋がりやすい戦略と言えるでしょう。この2種類を準備しておけば、ほとんどの状況に対応することが可能です。

キス釣りでのイソメ 量とジャリメ 量の目安

最適な餌を選択したら、次に重要になるのが「どれくらいの量を持っていくか」という問題です。餌が多すぎれば無駄になり、少なすぎれば絶好のチャンスを逃すことにも繋がりかねません。ここでは、釣行スタイルに応じた具体的な餌の量の目安と、その背景にある理由、さらには餌を最高の状態で使い切るための知識を深掘りします。

まず大原則として、餌の消費量は「釣行時間」「釣り場の状況(キスの活性や餌取りの有無)」「釣り人の数」という3つの要素によって大きく変動します。これを踏まえた上で、基準となる量を覚え、状況に応じて調整していくのが賢明です。

一般的な目安として多くの釣具店で推奨されているのが、1人あたり半日(約4~5時間)の釣行で50g程度という量です。これは、釣具店で「500円分ください」と注文した際に提供される量に近いことが多く、一つの基準として非常に分かりやすいでしょう。

【状況別】具体的な餌の準備量

基準量を覚えたら、次はご自身の釣行プランに合わせて量をカスタマイズしていきましょう。以下の表は、より具体的な状況を想定した餌の準備量の目安です。

| 状況 | 1人あたりの目安量 | 備考・注意点 |

|---|---|---|

| 短時間釣行(2~3時間) | 30g~50g | 朝まずめだけ、夕まずめだけといった短時間勝負の場合。キスの群れに当たれば消費は早まりますが、この量で十分対応可能です。 |

| 半日釣行(4~5時間) | 50g~70g | 最も標準的なプランです。初心者はまずこの量から始め、自身の釣りのペースを掴むのがおすすめです。 |

| 1日釣行(6時間以上) | 100g以上 | 長時間の釣りでは餌の鮮度管理が重要になります。複数のパックに分け、使う分以外はクーラーボックスで低温保管しましょう。 |

| 餌取りが多い/高活性時 | 目安量 + 20~30g | フグやヒイラギなどの餌取りが多いと、キャストごとに餌が消費されます。活性が高く入れ食い状態の時も同様に、多めの準備が安心です。 |

【経験からの教訓】餌の鮮度を保つためのプロの技

生き餌は鮮度が命です。購入したての活きの良い状態をいかに長く維持するかが、釣果を左右します。特に夏場の炎天下では、何も対策をしないと数時間で餌が弱ってしまいます。以下の点を必ず実践してください。

夏の餌管理は釣果に直結する最重要事項

クーラーボックスでの保管: 餌は購入時のパックのまま、必ずクーラーボックスに入れて保管してください。直射日光に当てるのは厳禁です。保冷剤の上に直接置くと餌が凍ってしまう可能性があるため、タオルや新聞紙を一枚挟むと良いでしょう。

木製の餌箱の活用: 釣り場ですぐに使う分の餌は、通気性に優れ、内部の湿度を適度に保つ木製の餌箱に移し替えるのが理想です。プラスチック製のケースに比べて餌が長持ちします。

石粉(ストーンパウダー)の活用: 餌の滑りを取り、針に付けやすくするための石粉ですが、同時に余分な水分を吸収して餌が弱るのを防ぐ効果もあります。餌がべたつてきたら、少量振りかけると扱いやすさと鮮度が回復します。

余った餌はどうする?賢い再利用法

少し多めに準備した結果、釣行後に餌が余ってしまうことはよくあります。これをそのまま廃棄するのは非常にもったいないです。適切な処理を施せば、次回の釣行で強力な武器となり得ます。

自家製「塩イソメ」の作り方

余ったイソメやジャリメは「塩イソメ」に加工することで、長期保存が可能になります。作り方は非常に簡単です。

- 余った餌を真水で軽く洗い、ぬめりを取る。

- 新聞紙などの上に広げ、水気をよく切る。

- タッパーなどの容器に塩を敷き、その上に餌を並べ、さらに上から塩をたっぷりと振りかける(餌が隠れるくらい)。

- 冷蔵庫で1~2日置くと、餌から水分が抜けて締まります。

- 余分な塩を落とし、キッチンペーパーで水気を拭き取ったら、少量ずつラップに包んで冷凍保存します。

塩で締めた餌は水分が抜けているため、生餌よりも針持ちが格段に向上します。遠投したい時や、特に餌取りが多い状況で絶大な効果を発揮するため、ぜひ試してみてください。

釣果を左右する釣りのエサの付け方は?

最高の餌を、最適な量で準備できたら、いよいよ核心部分である「餌の付け方」です。この工程は、単に「針に餌を付ける」という作業ではありません。「水中で最も魅力的に見えるように餌をセットし、キスの捕食を確実にするための科学的アプローチ」と捉えるべきです。ここでは、最も基本的かつ効果的な「通し刺し」を、その理由と共に徹底的に解説します。

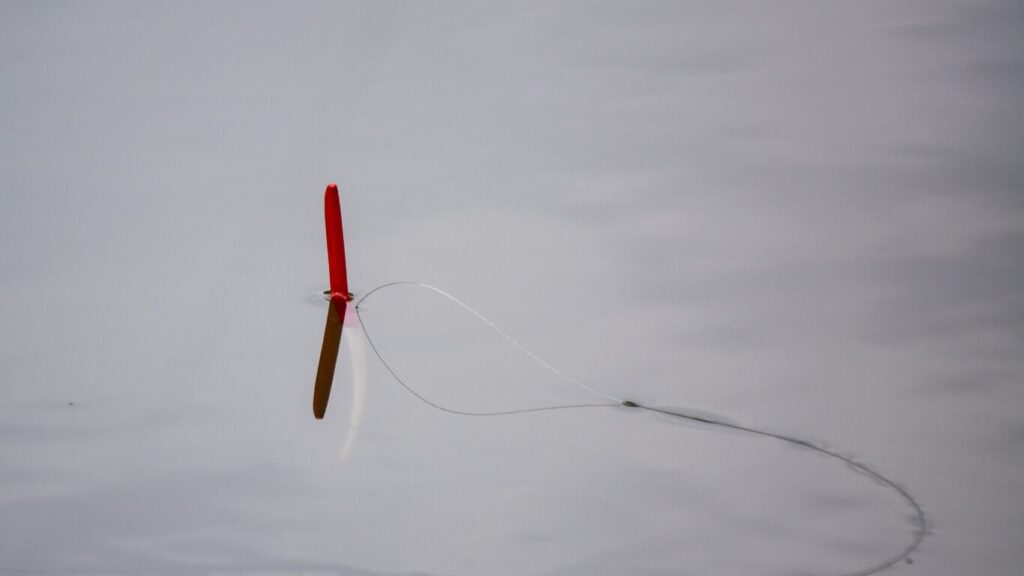

結論から申し上げると、キス釣りにおける最もスタンダードで釣果に直結する付け方は「通し刺し」です。これは、餌を針の軸(シャンク)に沿わせて、できる限り真っ直ぐになるように刺す方法を指します。

なぜ「真っ直ぐ」に刺すことが絶対条件なのか?

餌を真っ直ぐに刺すことには、物理的・生態学的に明確なメリットがあります。ただ何となく真っ直ぐにするのではなく、その理由を理解することで、より丁寧で正確な作業が可能になります。

- 自然な水中姿勢の維持: キスは非常に目が良い魚です。餌が不自然に曲がっていたり、団子状になっていたりすると、即座に違和感を覚えて見切ってしまいます。真っ直ぐに付けられた餌は、水中を引かれた際に、まるで生きているかのように自然な姿勢を保ち、キスの警戒心を解きます。

- 仕掛けの回転防止: 餌が曲がっていると、水の抵抗を受けてクルクルと回転してしまいます。これが仕掛け全体に伝わると、道糸やハリス(針を結ぶ糸)が捻じれる「糸ヨレ」が発生します。糸ヨレは仕掛けの絡みや強度低下の大きな原因となり、釣りの効率を著しく低下させます。

- 吸い込みやすさの向上: キスは餌を吸い込むように捕食します。真っ直ぐでスリムな形状の餌は、この吸い込みに対して抵抗が少なく、スムーズに口の中に入ります。結果として、針掛かり(フッキング)の確率が格段に向上するのです。

【完全手順】プロが実践する「通し刺し」の極意

言葉で聞くと簡単そうですが、実際にやってみると意外と難しいのが通し刺しです。以下の手順とコツを参考に、正確な付け方をマスターしましょう。

通し刺しの4ステップと重要ポイント

- 頭の硬い部分から針を入れる: まず、イソメやジャリメの口がある頭部を見つけます。この部分は少し硬くなっており、ここから針を入れることで、キャストの衝撃や魚のアタリで餌がずれるのを防ぐ「ストッパー」の役割を果たします。

- 針の軸に沿わせて、ゆっくりと通す: 針先を餌の体内に通していきます。この時、焦って縫い刺しにするのではなく、針の軸をガイドにするようなイメージで、餌をゆっくりとしごきながら針に通していくのがコツです。

- 胴体の途中から針先を出す: 針の懐(カーブ部分)が隠れるくらいまで餌を通したら、胴体の側面から針先を抜きます。

- 「タラシ」の長さを最適化する: 針先から垂れ下がっている部分を「タラシ」と呼びます。このタラシの長さが釣果を左右する非常に重要な要素です。キス釣りでは、基本は5mm~1cm程度と、ごく短くするのがセオリーです。

【経験からの教訓】タラシの長さが釣果を決める

初心者が最も陥りやすい失敗が、この「タラシ」を長くしすぎてしまうことです。

失敗例:タラシが長すぎる「餌のつまみ食い」

状況:アピール力を高めようと考え、餌を長く垂らしてキャストした。

結果:「ブルブルッ」というアタリは頻繁にあるのに、何度合わせても針に掛からない。回収してみると、餌の先端だけがちぎり取られている。

原因:これは、キスが警戒しながら餌の端だけを咥え、ついばんでいる状態です。タラシが長いと、キスは安全な先端部分だけを捕食し、針がある部分まで吸い込む前に離してしまいます。

対策:アタリがあるのに乗らない状況では、勇気を持ってタラシをさらに短くカットしてみましょう。時には、針先がギリギリ隠れる程度まで短くすると、キスが直接針の近くを吸い込むしかなくなり、劇的に針掛かりが良くなることがあります。

この一連の動作を手早く、そして正確に行うことが、キス釣りの上達に不可欠です。釣り場では、常に最高の状態の餌をプレゼンテーションできるよう、意識して練習してみてください。

覚えておきたい船キスのエサの付け方は?

陸っぱりからの釣りとは異なり、船からのキス釣りは、よりゲーム性が高く、数釣りが楽しめるのが大きな魅力です。しかし、その魅力を最大限に引き出すためには、船釣り特有の状況に最適化された餌の付け方をマスターする必要があります。陸っぱりと同じ感覚でいると、釣果に大きな差が生まれてしまうことも少なくありません。

船キス釣りにおいて最も重要視されるコンセプトは、「手返し(てがえし)の速さ」と「アピール力」、そして「餌持ちの良さ」の最適なバランスを見つけることです。船は魚群探知機でキスの群れを探しながら、効率よくポイントを移動していきます。そのため、一つのポイントで仕掛けを投入していられる時間は限られており、その短い時間にいかに多くのキスを釣り上げるかが鍵となります。この「効率」を追求した結果、陸っぱりとは異なる付け方のテクニックが生まれてきました。

専門用語解説:手返し(てがえし)とは?

仕掛けを投入し、回収し、餌を付けて再び投入するまでの一連の動作、およびその速さを指す釣り用語です。手返しが速いほど、同じ時間内でのアプローチ回数が増えるため、釣果を伸ばす上で非常に重要な要素とされています。

【状況別】船キスで釣果を伸ばす3つの付け方

船上では、刻一刻と変わるキスの活性や、釣れてくるサイズ、餌取りの有無などを見極め、餌の付け方を柔軟に変化させていく戦略的思考が求められます。

1. 高活性時・数釣りモードの「速攻チョン掛け」

付け方:餌(ジャリメや短く切ったイソメ)の頭の硬い部分に、針をチョンと刺すだけの最もシンプルな方法。

解説:手返しの速さを極限まで高めたい時に用いるテクニックです。特に、投入すればすぐにアタリがあるような高活性時には絶大な効果を発揮します。餌付けにかかる時間を数秒に短縮できるため、他の釣り人よりも圧倒的に多く仕掛けを投入できます。ただし、餌が外れやすいという明確なデメリットがあるため、キスの食いが浅い時や、遠くにキャストする必要がある場合には不向きです。まさに「時合を逃さない」ための短期決戦用の付け方と言えるでしょう。

2. アピール重視・良型狙いの「房掛け(ふさがけ)」

付け方:1本の針に、2匹以上の餌(主にジャリメ)を付ける方法。1匹目の尾の方からチョン掛けし、2匹目は頭からチョン掛けするなどして、ボリュームを出す。

解説:餌のボリュームが増すことで、水中でのアピール力が格段にアップします。複数の餌がユラユラと妖しく動くことで、好奇心旺盛な良型のキスに強くアピールできます。また、餌の匂いも2倍、3倍になるため、広範囲からキスを寄せる効果も期待できます。ただし、餌の消費が激しくなる点と、小さなキスのアタリを弾いてしまう可能性がある点がデメリットです。周囲で20cmを超える良型が釣れ始めた時などに、試す価値のある付け方です。

3. 低活性時・食い渋り対応の「ショート通し刺し」

付け方:陸っぱりの基本である「通し刺し」を、船釣り用にアレンジした方法。餌を針に通した後、タラシをほとんど作らず、針の長さピッタリに餌をカットする。

解説:アタリはあるものの、なかなか針掛かりしない「食い渋り」の状況を打開するための付け方です。餌全体がコンパクトになることで、キスが餌を吸い込む際の抵抗が最小限になり、針先が口の奥まで届きやすくなります。一見地味ですが、非常に理にかなった方法であり、熟練の釣り師ほど、この丁寧な付け方を徹底しています。「釣れない時間」にこそ、この基本に立ち返ることが、安定した釣果への近道です。

【経験からの教訓】船上での餌交換を怠らない

船釣りでは、陸っぱりに比べて仕掛けの上げ下ろしが頻繁になります。そのたびに餌は海水に洗われ、体液が抜けてアピール力が低下していきます。また、目には見えなくても、海底を引きずることで傷がついています。

「まだ餌が残っているから大丈夫」と考えるのは禁物です。特にアタリが遠のいたと感じたら、それは餌のアピール力が落ちたサインかもしれません。たとえ餌が綺麗に残っているように見えても、2~3回投入したら新しい餌に交換するくらいの気持ちで臨むことが、コンスタントに釣果を出し続ける秘訣です。新鮮な餌は、最高の集魚剤であることを忘れないでください。

キス釣りで餌を虫以外にする選択肢

「美しいキスを釣ってみたい。でも、どうしても生きた虫エサに触ることができない…」この悩みは、釣りを始めたい、あるいは釣りの幅を広げたいと考えている多くの方にとって、非常に大きな壁となっています。しかし、ご安心ください。結論から言えば、キス釣りは虫以外の餌でも十分に成立し、楽しむことが可能です。

前述の通り、虫エサが最も効果的なのは紛れもない事実です。しかし、キスの食性を理解すれば、有効な代替案は複数存在します。キスはゴカイ類だけでなく、小型の甲殻類(エビやカニの仲間)や、時には小魚の死骸なども捕食する雑食性の魚です。この食性を利用し、彼らが普段口にしているものに似た餌を用意することで、虫エサが苦手な方でもキス釣りの世界への扉を開くことができます。

なぜ代用餌でも釣れるのか?その理由

代用餌が有効な理由は、キスの捕食スイッチを入れる要素が「動き」や「匂い」だけではないからです。代用餌は、虫エサとは異なるアプローチでキスの興味を引きます。

- 食感と味: オキアミやエビ、イカの身が持つ独特の弾力や、タンパク質由来の味・匂いは、キスにとって魅力的なご馳走です。

- 視覚的アピール: 白いイカの短冊や、オレンジ色のオキアミは、砂地の色に対して目立ちやすく、キスの視覚に訴えかけます。

- 餌持ちの良さ: 特にイカなどは、虫エサよりも格段に針持ちが良いため、フグなどの餌取りが多い状況下では、虫エサよりも有利になる場面さえあります。

代表的な代用餌の種類とそれぞれの特徴

虫エサの代わりとして実績が高い餌は、主に以下のものが挙げられます。それぞれのメリット・デメリットを理解し、状況に応じて選択しましょう。

虫以外の有力な餌リスト

- オキアミ

- サビキ釣りなどでお馴染みの餌。入手しやすく、多くの魚が好む万能餌です。キスの食いも良いですが、非常に柔らかく針持ちが悪いのが最大の難点です。

- エビの切り身

- スーパーで手に入る甘エビやバナメイエビなどを小さく切って使います。オキアミよりは針持ちが良く、甲殻類を好むキスの食性を刺激します。

- イカの切り身

- 代用餌の王様とも言える存在。針持ちが抜群で、餌取りに滅法強いのが特徴。遠投にも耐えられ、一度付ければ何度も使える経済性も魅力です。

- 魚の切り身

- サバやイワシなどの光り物の皮を細く切って使います。皮のキラメキが視覚的にアピールします。イカと同様に針持ちも良好です。

- パワーイソメ(人工餌)

- 釣具メーカーが開発した、生分解性の素材で作られた人工の餌です。見た目や匂いをイソメに似せて作られており、保存が容易でいつでも使えるのが最大のメリットです。本物の生き餌には劣るものの、近年その釣果は目覚ましいものがあります。

これらの代用餌は、虫エサが苦手という方だけでなく、「虫エサが切れてしまった時の予備」や「餌取り対策の選択肢」として、全てのキス釣り師が知っておくべき重要な知識です。次のセクションからは、これらの代用餌を「どのように使いこなすか」という、より実践的なテクニックについて詳しく解説していきます。

キスの夜釣りのエサは何がいいですか?

「キスは昼間の魚」というイメージが一般的ですが、実は条件さえ整えば、夜間でも十分に狙うことが可能です。特に夏場の水温が高い時期や、日中の釣り人が多いハイプレッシャーな釣り場では、夜釣りが思わぬ好釣果をもたらすことがあります。しかし、夜の海という特殊な環境下では、日中と同じ餌選びでは通用しない場面も出てきます。夜釣りで釣果を出すためには、夜行性の魚類や甲殻類の行動原理に基づいた、戦略的な餌選びが不可欠です。

結論として、夜のキス釣りに最も適した餌は、日中以上にアピール力の高い「青イソメ」です。その理由は、夜の海で魚が餌を見つけるための主要な感覚、「嗅覚」と「視覚(光)」の両方に、青イソメが強く訴えかけることができるからです。

夜の海で「青イソメ」が最強である理由

暗闇が支配する夜の海では、魚たちの餌探しのルールが変わります。この環境変化を理解することが、夜釣り成功の鍵です。

- 卓越した嗅覚アピール: 青イソメは、他の虫エサ(ジャリメなど)と比較して体液の匂いが非常に強いという特徴があります。夜間、視界が効かない状況では、魚は嗅覚を頼りに餌を探す比重が高まります。青イソメが発する強力な匂いは、広範囲に拡散し、離れた場所にいるキスの食欲を強く刺激します。

- 生物発光による視覚アピール: 青イソメが持つ最大のアドバンテージが、物理的な刺激を受けると自ら淡く光る「生物発光(バイオルミネッセンス)」の能力です。針に付けられた青イソメが水中でもがくと、その動きに連動して青白い光を発します。真っ暗な海底でこの光は非常によく目立ち、キスの好奇心と捕食本能を直接刺激する、まさに天然の集魚灯となるのです。

【経験からの教訓】夜釣りでのアピール力を最大化する工夫

青イソメ単体でも強力ですが、いくつかの工夫を加えることで、その効果をさらに増幅させることができます。

光と匂いの相乗効果でキスを寄せる

1. 房掛けでアピール力を倍増させる: 夜釣りでは、餌の存在をとにかく目立たせることが重要です。日中よりも一回り大きな針(キス針8~10号など)を使用し、青イソメを2~3匹まとめて付ける「房掛け」が非常に効果的です。ボリュームが増すことで、匂いと光の両方のアピール力が格段に向上します。

2. 発光アイテムとの組み合わせ: 仕掛けの針の近くに、極小サイズの「ケミホタル」や「夜光玉(ソフトタイプ)」を追加するのも定番のテクニックです。これらの人工的な光がまずキスを寄せ、近くまで来たキスが本物の餌である青イソメに気づいて食いつく、という流れを作り出すことができます。ただし、光が強すぎると逆に警戒されることもあるため、できるだけ小型で光がソフトなものを選ぶのがコツです。

夜釣りの絶対条件:安全の確保

夜釣りは日中にはない魅力的な釣果をもたらす可能性がある一方で、危険も伴います。以下の点を必ず守り、安全を最優先してください。

- 単独釣行は避ける: 万が一の事故に備え、できるだけ2人以上で行動しましょう。

- 足場の良い場所を選ぶ: 消波ブロック(テトラポッド)の上や、磯場など、足元が不安定な場所での夜釣りは絶対に避けてください。整備された堤防や砂浜を選びましょう。

- 十分な照明器具を準備する: 自分の存在を周囲に知らせ、手元を照らすためのヘッドライトは必須です。予備の電池も必ず持参してください。

- ライフジャケットを着用する: 昼夜を問わず、海辺での釣りではライフジャケットの着用が基本です。

適切な準備と安全対策を徹底すれば、夜釣りは日中の喧騒から離れて、静寂の中で良型のキスとの出会いが期待できる、非常に魅力的な釣りとなるでしょう。

応用編!キス釣り 餌の付け方以外の重要知識

- キス釣りの餌としてオキアミやエビは有効か

- キス釣りの餌にイカを使う時のポイント

- キス釣りの餌はコンビニやスーパーで買える?

- キスがよく釣れる時間帯と効果的な誘い方は?

- 総まとめ:釣果に繋がるキス 釣り 餌の付け方

キス釣りの餌としてオキアミやエビは有効か

「虫エサが苦手な場合の選択肢」として名前が挙がるオキアミやエビ。これらは果たして、どの程度キス釣りに有効なのでしょうか。このセクションでは、これらの甲殻類系の餌が持つポテンシャルと、その能力を最大限に引き出すための具体的な使用方法、そして無視できない弱点について、深く掘り下げていきます。

結論として、オキアミやエビは、特定の条件下においてキス釣りの有効な餌となり得ます。キスの食性には甲殻類が含まれており、特にエビのプリプリとした食感や、オキアミが持つアミノ酸の匂いは、キスにとって非常に魅力的だからです。虫エサに抵抗がある方にとっては、強力な味方となるでしょう。

オキアミ・エビ餌のメリットと致命的なデメリット

これらの餌を使いこなすには、光と影、両方の側面を正確に理解しておく必要があります。

メリット

- 入手が容易: オキアミは釣具店で冷凍ブロックとして安価に販売されています。エビもスーパーの鮮魚コーナーで手軽に入手可能です。

- 扱いやすさ: 虫エサのように激しく動かないため、針に付ける際の心理的なハードルが低いのが最大の利点です。

- 集魚効果: 特にオキアミは、その体液が水中で拡散し、高い集魚効果を発揮します。

デメリット

- 致命的な針持ちの悪さ: これらの餌の最大の弱点は、身が非常に柔らかく脆いことです。特に生オキアミは、少し強い力で投げただけで空中分解してしまうほどです。このため、遠投を必要とする釣りには全く向きません。

- 餌取りの格好の標的: その柔らかさと美味しさから、フグ、ベラ、ヒイラギといったあらゆる餌取りたちの猛攻に晒されます。キスの元に届く前に、餌が跡形もなく消えていることも日常茶飯事です。

【経験からの教訓】使うべき状況・避けるべき状況

オキアミやエビは、「足元から水深があり、餌取りが少ない堤防での探り釣り」といった、ごく限定的な状況で最も効果を発揮します。逆に、広大な砂浜から遠投して広範囲を探るような、一般的なキス釣りには不向きと言わざるを得ません。これらの餌を選ぶ際は、まず釣り場の状況をよく観察することが重要です。もしフグの姿が見えるようなら、使用は諦めた方が賢明でしょう。

針持ちを少しでも向上させるための工夫

この致命的な弱点を少しでも克服し、キスのアタリを引き出すためのテクニックが存在します。

種類選びと付け方の工夫で弱点をカバー

1. 加工された餌を選ぶ: 生のオキアミではなく、一度茹でてある「ボイルオキアミ」や、不凍加工が施されたチューブタイプのオキアミを選びましょう。加熱や加工によって身が締まり、生に比べて格段に針持ちが向上します。

2. エビは殻付きで使用する: スーパーで購入したエビ(甘エビやバナメイエビなど)は、頭だけを取り、殻は剥かずにそのまま使用します。この殻が鎧の役割を果たし、身崩れを防ぎます。針は尻尾の硬い部分から刺し、殻を縫うように通すと外れにくくなります。

3. 「抱き合わせ」で使う: 虫エサ(イソメなど)を針に通し刺しにした後、その針先にもう一度オキアミをチョン掛けする「抱き合わせ」というテクニックもあります。これは、イソメの動きとオキアミの匂いの両方でアピールする、非常に強力なコンビネーションです。

オキアミやエビは、決して万能な餌ではありません。しかし、その特性を理解し、適切な状況と工夫を凝らした使い方をすれば、虫エサが苦手な方でもキス釣りの楽しさを存分に味わうことができる、可能性に満ちた餌なのです。

キス釣りの餌にイカを使う時のポイント

虫エサの代用品を語る上で、絶対に外すことのできない存在が「イカ」です。オキアミやエビが特定の状況下で有効な「変化球」だとすれば、イカは虫エサに匹敵するほどの釣果を叩き出すこともある、代用餌の「本格派エース」と言えるでしょう。その最大の武器は、他の餌の追随を許さない圧倒的な性能にあります。

結論として、イカは「針持ちの良さ」と「餌取りへの耐性」において、他の全ての餌を凌駕する性能を誇る、極めて優秀な餌です。この特性は、特に釣りが難しいとされる状況、例えばフグなどの餌取りが大量に発生している場面で、唯一無二の輝きを放ちます。

なぜイカはこれほどまでに強いのか?

イカの身が持つ物理的な特性が、釣り餌としてのアドバンテージに直結しています。

- 強靭な繊維質の身: イカの身は、噛み切るのが難しいほど強靭な繊維で構成されています。このため、フグが持つ鋭い歯による攻撃にも耐え、簡単にはちぎり取られません。フルキャストの衝撃にも余裕で耐えるため、遠投性能も抜群です。

- 適度な白色と匂い: イカの白い身は、海底の砂地で適度に目立ち、キスの視覚にアピールします。また、イカ特有の匂い(アミノ酸の一種であるタウリンなどが豊富)も、魚を惹きつける効果があると言われています。

- 経済性の高さ: 非常に餌持ちが良いため、一度針に付ければ、魚が釣れるまで何度も繰り返し使用できます。結果として、一日の釣りで消費する餌の量が少なく済み、非常に経済的です。

【完全手順】釣具屋顔負けの「自家製イカ餌」の作り方

イカ餌の作成は非常に簡単で、釣行前に自宅で準備しておくことができます。スーパーで売っている安価な刺身用のイカ(スルメイカ、ヤリイカ、アカイカなど)で全く問題ありません。

誰でもできるイカ餌の準備と付け方

- イカを選ぶ: 種類は問いませんが、身の厚みが適度なスルメイカやヤリイカが加工しやすくおすすめです。

- カットする: イカの身をまな板に広げ、包丁で幅3~5mm、長さ2~3cm程度の、そうめんのような短冊状に細くカットします。この時、イカの繊維の向きに対して垂直に切ると、身が少し柔らかくなり、キスの食い込みが良くなると言われています。

- 皮は剥がさない: 皮が付いている方が身がしっかりし、さらに針持ちが向上するため、基本的には剥がさずにそのまま使います。

- 付け方は「チョン掛け」: カットした短冊の端から1~2mm程度のところに、針を外側から内側へ通すだけで完了です。このシンプルな付け方で、まず外れることはありません。水中でこの短冊状の身がヒラヒラと自然に漂い、キスを誘います。

【経験からの教訓】アピール力をさらに高める「秘伝のタレ」

イカ餌は万能ですが、唯一の弱点は、生き餌のような「動き」や「強い匂いの拡散」によるアピールが少ないことです。この点を補い、さらに釣れる餌へと進化させるための工夫が存在します。

イカ餌を最強にチューニングする

カットしたイカの短冊をビニール袋やタッパーに入れ、以下のいずれかの調味料を加えて軽く揉み込み、一晩冷蔵庫で寝かせてみてください。

-

- うま味調味料(アミノ酸): 最も手軽で効果的な方法です。集魚効果の源であるアミノ酸を直接添加することで、匂いのアピールを強化します。

- ニンニクチューブ: 魚が好むとされる強烈なニンニクの匂いを添加します。特に魚の活性が低い時に効果があると言われています。

- 食紅: 餌を赤や黄色に着色することで、視覚的なアピールをプラスします。濁り潮の状況などで特に有効です。

これらの「味付けイカ」は、ここ一番という時の切り札になり得ます。いくつか種類を準備しておき、その日のヒットカラーやヒットフレーバーを探すのも、キス釣りの楽しみ方の一つです。

虫エサが使えない状況や、餌取りに悩まされる場面で、このイカ餌の知識はあなたを救う強力な武器となるでしょう。虫エサとイカを両方携行し、状況に応じて使い分けるのが、現代のキス釣りにおける最適な戦略と言っても過言ではありません。

キス釣りの餌はコンビニやスーパーで買える?

「よし、明日キス釣りに行こう!」と思い立ったものの、釣具店が閉まっている深夜だったり、釣り場に向かう途中に釣具店がなかったりすることは珍しくありません。そんな時、釣りを諦めてしまうのは非常にもったいない話です。実は、私たちの身近にあるコンビニやスーパーは、工夫次第で優れた釣り餌を調達できる、まさに「都会のオアシス」なのです。

結論として、釣具店が利用できない状況でも、コンビニやスーパーで入手できる食材を代用餌として、キス釣りを行うことは十分に可能です。前述した「エビ」や「イカ」は、その代表格と言えるでしょう。このセクションでは、それら以外にも使える可能性のある食材や、選ぶ際のポイントについて、さらに詳しく解説します。

スーパーの鮮魚コーナーは「餌の宝庫」

スーパーマーケット、特に鮮魚コーナーは、釣り人の視点で見るとアイデア次第で様々な餌が見つかる宝庫です。以下の商品を、ぜひ「餌」という観点でチェックしてみてください。

- イカの刺身・イカそうめん: 最もおすすめの代用餌。すでに細く加工されている「イカそうめん」は、そのまま針に付けられるため非常に便利です。

- 甘エビ・芝エビ・バナメイエビ: 生食用の新鮮なエビが手に入ります。頭を取って殻付きのまま使うのが基本です。

- 魚の切り身(特に光り物): サバ、アジ、イワシ、サンマなどの切り身も有効な餌となります。特に皮の部分は光を反射してキラキラと光るため、高いアピール力を持ちます。皮を付けたまま、イカと同様に細い短冊状にカットして使用します。

- アサリ・シジミの剥き身: キスは貝類も捕食します。アサリの剥き身は、匂いも強く、非常に効果的な餌となります。ただし、身が非常に柔らかく、針に付けるのが難しいのが難点です。

コンビニで探す緊急時の代用餌

品揃えはスーパーに劣りますが、24時間営業のコンビニは、早朝や深夜の釣行において心強い味方です。緊急時には、以下の商品を検討してみてください。

- イカの塩辛: 強烈な匂いで魚を寄せる効果が期待できます。ただし、身が非常に柔らかい点と、塩分が強すぎる点は考慮が必要です。

- カニカマ: 赤と白の色合いが水中でよく目立ちます。繊維状にほぐして、針に巻きつけるようにして使います。非常に崩れやすいのが欠点です。

- 魚肉ソーセージ: 適度な硬さがあり、針持ちは悪くありません。細かくちぎって使います。ただし、集魚効果はあまり期待できません。

| 入手場所 | 餌の種類 | おすすめ度 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|---|

| スーパー | イカの刺身 | ★★★★★ | 針持ち最強、餌取りに強い | 生き餌のようなアピール力はない |

| 各種エビ | ★★★★☆ | 入手しやすく、キスの好物 | 針持ちが悪く、遠投に不向き | |

| 魚の切り身 | ★★★☆☆ | 皮のキラメキがアピールする | 種類によっては身が硬すぎる | |

| アサリの剥き身 | ★★★☆☆ | 匂いが強く、食い込みが良い | 非常に外れやすく、上級者向け | |

| コンビニ | イカの塩辛 | ★★☆☆☆ | 匂いが強い、24時間入手可能 | 身が脆く、塩分が強すぎる |

| カニカマ | ★☆☆☆☆ | 非常に手軽に入手可能 | すぐに崩れる、釣果は期待薄 | |

| 魚肉ソーセージ | ★☆☆☆☆ | 針持ちが良い | 集魚効果はほぼない |

あくまで「代用品」であり、釣果を保証するものではない

これらの代用餌は、あくまで釣具店で専門の餌が手に入らない場合の緊急手段です。特にコンビニで手に入る加工食品は、本来の餌とは成分も形状も大きく異なるため、釣果の面では大きく劣ることを理解しておく必要があります。しかし、「餌がないから釣りを諦める」という選択肢を回避し、釣りを楽しむチャンスを与えてくれる貴重な存在であることは間違いありません。これらの知識を頭の片隅に入れておくだけで、あなたの釣りの可能性は大きく広がるでしょう。

キスがよく釣れる時間帯と効果的な誘い方は?

これまでのセクションで、最高の餌を選び、それを完璧に針へ付ける技術を学びました。しかし、釣果を確実なものにするためには、最後のピースが必要です。それは、「いつ、どこで、どのようにしてキスに餌を見せるか」という戦術、すなわち「時合(じあい)」と「誘い」の技術です。どんなに美味しそうな餌でも、キスの目の前に届けなければ意味がありません。このセクションでは、キスの生態に基づいた最も効率的な時間帯と、その食性を刺激する効果的な誘い方を徹底解説します。

専門用語解説:時合(じあい)とは?

魚の捕食活動が活発になり、釣れやすくなる時間帯のことです。この時合を逃さずに集中して釣りをすることが、釣果を伸ばす最大の秘訣とされています。時合は、潮の干満や太陽の光量など、様々な自然環境の要因が複雑に絡み合って発生します。

キスの活性が最高潮に達するゴールデンタイム

キスが最も活発に餌を探し回る、いわゆる「時合」は、一日のうちで特定の時間帯に集中する傾向があります。それは、太陽の光量が変化する「朝まずめ」と「夕まずめ」です。

- 朝まずめ(あさまずめ): 日の出前後の、空が白み始める時間帯から太陽が完全に昇るまでの約1~2時間。夜行性の外敵が姿を消し、キスが安心して餌を探し始める最初のタイミングです。水温も適度に低く、一日の中で最も期待できるゴールデンタイムと言えます。

- 夕まずめ(ゆうまずめ): 太陽が傾き始め、日没を迎える前後の時間帯。日中の高水温が和らぎ、外敵から身を隠しやすくなるため、キスが再び浅場に差してきて活発に捕食活動を行います。

なぜこの時間帯に活性が上がるのかというと、太陽光の角度が変わり、水中の明るさが変化することで、キスの警戒心が薄れると同時に、餌となるゴカイ類や甲殻類も活動を開始するためです。まさに、捕食者と被食者の両方の活動がリンクする、自然界の摂理に基づいた時間なのです。

日中の「魔の時間帯」をどう攻略するか

太陽が高く昇った日中、特に夏場の11時から15時頃は、水温の上昇や強すぎる光を嫌い、キスは水深のある沖の深場へと移動してしまいます。この時間帯はアタリが遠のくことが多いため、休憩を取るか、深場を直接狙える投げ釣りや船釣りに切り替えるのが賢明です。もし陸っぱりから日中に狙うのであれば、潮が最も動く満潮・干潮の前後のタイミングに集中すると、一時的にキスの活性が上がることがあります。

釣果を倍増させる2大基本誘いテクニック

仕掛けをただ投げて待っているだけでは、キスの釣果は伸びません。積極的に仕掛けを動かし、餌の存在をアピールする「誘い」が不可欠です。キスの誘いは非常にシンプルで、基本となるのは以下の2種類です。

1. ズル引き(スローリトリーブ)

方法:仕掛けが着底したら、リールのハンドルをゆっくりと、焦らず一定の速度で巻き続ける。

解説:これはキス釣りの最も基本的かつ万能な誘い方です。仕掛けが海底をゆっくりと引きずられることで、オモリが砂煙を上げ、そのすぐ後ろからついてくる餌が広範囲のキスにアピールします。キスの群れがどこにいるか分からない、サーチ(探索)の段階で非常に有効です。アタリがあっても、そのまま巻き続けることで、他の針にもキスが食いつき「連掛け」が狙えるのもこの誘いの特徴です。

2. ストップ&ゴー

方法:リールを2~3回巻いて仕掛けを数メートル引きずったら、竿先のテンションを少しだけ保ちながら5~10秒ほど動きを止める。この動作を繰り返す。

解説:ズル引きでアタリはあるものの、なかなか針に掛からない時に絶大な効果を発揮します。「ゴー」のアクションでキスに餌を気づかせ、「ストップ」のアクションでキスに餌をじっくりと見せ、捕食する「間」を与えるのが目的です。アタリは、この止めている時や、再び動き出す瞬間に集中します。キスの活性が低い時や、警戒心が強い時に試してみてください。

【経験からの教訓】アタリがあっても慌てない「向こうアワセ」

キスのアタリは「ブルブルッ!」「コンコン!」といった明確なシグナルで伝わってきます。初心者はこのアタリに驚いて、反射的に竿を大きく煽る「アワセ」を入れてしまいがちですが、これは逆効果です。

専門用語解説:向こうアワセ(むこうあわせ)とは?

魚が餌に食いついた(アタリがあった)際に、釣り人側が積極的に竿を動かしてフッキング(針掛かり)させるのではなく、リールを巻き続けるか、竿のテンションを保つことで、魚が反転したり泳ぎ出したりする力で自然に針掛かりさせる技術のことです。キスのように、餌を吸い込んでから反転する習性のある魚に非常に有効です。

アタリを感じたら、慌てずに、そのままリールを巻き続けるか、少しだけ竿で聞いてみるようにしましょう。すると、キスの重みがグンと竿に乗り、しっかりと針掛かりします。この「向こうアワセ」をマスターすることが、キス釣りの釣果を安定させる上で非常に重要なのです。

総まとめ:釣果に繋がるキス 釣り 餌の付け方

この記事では、キス釣りの釣果を最大化するための「餌」に関するあらゆる知識を、基本から応用、そして周辺知識まで網羅的に解説してきました。最後に、あなたが釣り場でいつでも思い出せるよう、この記事の最も重要なポイントをリスト形式でまとめます。

- キス釣りの最も効果的な基本餌は生命感あふれるイソメやジャリメ

- 食い込み重視ならジャリメ、遠投や餌取り対策ならイソメと使い分ける

- 餌の量は1人あたり半日の釣りで50g程度を目安に準備する

- 夏場はクーラーボックスで餌の鮮度を保つことが釣果に直結する

- 余った生き餌は塩で締めると長期保存可能で強力な武器になる

- 最も基本的で重要な餌の付け方は真っ直ぐ刺す「通し刺し」

- 餌の付け方が曲がっていると仕掛けが回転しトラブルの原因になる

- 針先から垂らす餌(タラシ)は5mmから1cm程度と極力短くする

- 船釣りでは手返しの速さを意識しチョン掛けや房掛けも活用する

- 虫エサが苦手な場合でも代用餌でキス釣りは楽しめる

- 代用餌の筆頭は針持ちが抜群で餌取りに非常に強いイカの切り身

- オキアミやエビは有効だが針持ちの悪さが致命的な弱点となる

- 釣具店が使えない緊急時はスーパーやコンビニの食材も選択肢になる

- 釣りのゴールデンタイムは光量が変化する朝まずめと夕まずめ

- 誘い方の基本は広範囲を探る「ズル引き」と食わせの間を作る「ストップ&ゴー」

- アタリがあっても慌ててアワセず、リールを巻き続ける「向こうアワセ」が基本

- 状況に応じて餌の種類、付け方、誘い方を柔軟に変化させることが上達への鍵