クエ釣りの撒き餌に関心がある方は、どの餌をどう使うべきか、そしてどこまで準備すればよいかを知りたいはず。

この記事では、クエの生態に基づいた撒き餌の考え方と、実釣で扱いやすい冷凍イワシやサバを軸にした運用を整理します。

あわせて、クエの餌サバ販売の入手性やクエ釣り死に餌の活用、クエ釣り餌の付け方の基本、クエ釣りウツボ対策の手順、クエ死んだイカの扱い、クエ釣りイカの付け方の注意、クエ餌通販の選び方、さらにクエ釣り仕掛けの要点まで、客観情報をコンパクトにまとめます。

- 冷凍イワシとサバを中心にした撒き餌設計と量の目安

- イソメを含むつけ餌の使い分けと付け方の基本

- 仕掛け構成とウツボ対策など現場の実務

- 規制とルールの参照先および購入手段の整理

クエ釣りに使う撒き餌の基本と結論

- 冷凍イワシとサバの撒き餌選定

- クエ釣り餌の付け方の基本

- クエ釣りイカの付け方の注意

- クエ釣りでの死に餌の使いどころ

- イソメ推奨の理由と使い分け

冷凍イワシとサバの撒き餌選定

結論は冷凍イワシやサバを撒き餌の主軸にすることです。入手性が高く、匂いの拡散力と価格のバランスに優れているため、安定した準備計画を立てやすいからです。例えばイワシは油脂分が溶け出しやすく、短時間で周囲に匂いの帯を形成します。サバは身質がやや硬く、カットの大きさを調整すれば沈降速度と滞留時間の両立が図れます。実務としては、ブロックを半解凍(表面が柔らかく中心は凍っている状態)にし、1~3cm角を基準に刻むと扱いやすいです。刻んだ身と頭部を混ぜると比重が揃い、潮筋に沿って素直に流れます。

一方で、撒き過ぎは逆効果になりやすいです。餌取りの活性だけを無駄に上げ、主役の付け餌と同調しなくなる恐れがあります。「少量を間欠的に」を原則とし、仕掛け投入直後・仕掛けがなじんだ直後・回収前の3タイミングを目安に小分けで打つ設計が安定します。公的情報でも、必要最小限の使用が求められています。東京都では内湾3kg、伊豆・小笠原海域9kgを上限とし、船からは一仕掛け一個のまき餌カゴ・サイズ上限が明記されています(参照:東京都産業労働局)。千葉県の資料でも「量はできるだけ少なく」の方針が示されています(参照:千葉県資料)。

地域ごとの差は無視できません。例えば茨城県では、2025年5月時点で「陸から指定場所のみ・1人1日2kgまで・船上使用不可」との運用が案内されています(参照:茨城県でのまき餌釣りのルール)。国の周知でも、都道府県ごとに海域・数量・器具に制限があるため、現地の水産部局で必ず最新の指示を確認するよう注意喚起されています(参照:農林水産省 都道府県規則一覧)。

要点:撒き餌は「少量を間欠的に」。付け餌の近辺に散らすイメージで、潮筋に合わせて粒度と投入場所を調整します。投入点は仕掛けの下流側、距離は3~5mを起点に微調整すると、同調が取りやすいです。

| 撒き餌候補 | 強み | 弱み | 推奨の扱い方 |

|---|---|---|---|

| 冷凍イワシ | 匂い拡散が速い/価格が安定 | 柔らかく餌取りに削られやすい | 半解凍で刻み、小分け投入。1~2cm角で流速が速いときは粗めにする |

| 冷凍サバ | 脂で拡散持続/入手しやすい | 刻み方次第で沈下が遅い | 身と頭を混ぜ比重を調整。海面滞留が目立つときは頭部・骨片を増やす |

| 小魚ミンチ | 粒度を作りやすい/一定品質 | コストが上がる場合あり | 付け餌の軌道に点在させるよう投入。粘結材の使い過ぎは沈下遅延に注意 |

各地の規制は必ず事前確認してください。農林水産省の周知でも「海域や漁具の大きさ・個数等に制限あり。特にまき餌や灯火に注意」とされています(参照:都道府県規則一覧)。東京都の改正情報、千葉県の周知資料も公開されています(東京都のページ/千葉県資料)。

よくある失敗:①半解凍にせずカチカチのまま投入して浮き続ける、②一度に大量投下して餌取りを過剰に寄せる、③投入点が上流側で仕掛けと離反、④粘結材を多用して沈まない――の4点です。こうしたトラブルは、粒度・量・投入点の三点管理で多くが解消します。

クエ釣りでの餌の付け方の基本

付け餌は外れにくく・回転しにくく・匂いをしっかり出せることが基本です。クエは底近辺で待ち伏せと巡回を織り交ぜて捕食するとされ、違和感の少ない姿勢で長く見せられる付け方が有利に働きます(参照:みえぎょれん クエ)。回転は警戒要因になりやすく、仕掛け全体のヨレや根掛かりリスクも増やします。結論として、二点刺しや通し刺しを使い分け、針先は必ず露出、刺し位置で重心を安定させる方針が実用的です。

サバ・イワシなど切り身・丸ごとの基本

サバは「口掛け→一度エラから抜く→背骨を抱える方向へ再刺入」の順で二点固定にすると、引き抵抗で回転しにくい姿勢が作れます。大きい個体は背ビレ・背骨の一部をナイフで落として食い込みを補助し、身割れ防止に皮目を残します。イワシは崩れやすいので、二匹掛けの抱き合わせにしてボリュームと匂いを両立させる手も有効です。針はスーパームツ30~40号やクエ針40~50号など強靭な大型針を選び、針先は常に出すことが原則です。

小魚・活き餌を使う場合

活きアジ等は上顎か鼻掛けで回転を抑え、背掛けなら背骨を避けて浅めに刺します。活き餌は弱れば動きが鈍り、かえって仕掛けの回転を誘発するため、打ち返し間隔を短めに設定します。なお、地域によっては活き餌の確保が難しいため、死に餌に切り替えた上で撒き餌との同調で寄せる運用が現実的です。

安定のコツと失敗事例

安定化の要は重心位置です。刺し位置が尾寄り過ぎると回転が出やすく、頭寄り過ぎると頭下がりで根掛かりが増えます。針の軸が身の中心線を通るよう心掛けると、潮圧での姿勢変化に強くなります。よくある失敗として、刺し直しを繰り返して身崩れさせてしまう、皮目を切り過ぎてホールド力を失う、針先を隠してフッキング率が落ちる、などが挙げられます。失敗が続くときは「刺す回数を減らす/刺す距離を短くする/皮目を活かす」の三点に立ち返ると改善しやすいです。

用語メモ:ハリス(針に結ぶ糸)は根ズレ対策としてワイヤーや極太ナイロンを選ぶ場面があります。根ズレとは岩やテトラで擦れて糸が傷む現象です。仕掛けヨレはスイベル(回転部品)で軽減できます。

イカの付け方の注意

イカは餌持ちに優れ、餌取りが多い場面でも残りやすい素材です。ただし付け方を誤ると「硬いだけで誘いが乏しい」状態になり、アピールが落ちます。狙いは、匂いと揺らぎ(波動)を両立させるセッティングです。胴(外套膜)は薄くスリットを入れて可動部を作り、ゲソは「ひらひら」が動く余地を残す浅刺しにします。通し刺しで完全固定にすると動きが死にやすいため、基本は二点刺しで可動域を残すのが無難です。エンペラや胴端を細く割いて薄いフラップを作ると、視覚的なアピールが加わり、潮圧で微振動が発生します。

具体的な刺し分け

胴パーツは幅2~3cmのストリップにして片端だけを二点で固定、反対側はフリーにして揺らぎを出します。ゲソは根元付近を軽く束ねるイメージで一点+補助の浅刺し。針先は必ず露出し、貫通後に皮目側で軽くロックすると外れにくくなります。外面に浅い十字スリットを入れると匂いが出やすく、夜間の寄せにも向きます。

避けたいミスと対処

深刺しの固定は可動部を殺しがちです。逆に浅過ぎると外れやすいため、刺し量は「引っぱってもズレにくいが、先端は遊ぶ」中間解を意識します。硬化し過ぎた冷凍イカは半解凍に戻し、必要なら薄い面取り(角を落とす)でエッジのめくれを防ぎます。なお、日中の速潮ではフラップが暴れ過ぎて回転を誘うことがあります。この場合はフラップ幅を狭め、全長も短めにして揺らぎを弱めると安定します。

参考:クエは夜間に捕食行動が強まる傾向が示されることがあり、視覚よりも匂い・波動の寄与が大きい場面があります(参照:みえぎょれん クエ)。そのため夜は匂い重視、日中は姿勢重視に切り替えると整合的です。

死に餌の使いどころ

死に餌(解凍済みや冷凍の魚介)は、入手しやすくコストを抑えられます。扱いの一貫性も利点で、季節や海況に左右されにくいです。反面、動きがないため、広範囲から能動的に見つけてもらうには不利です。したがって、撒き餌で寄せた群れの近傍で点の勝負を仕掛ける、夜間や薄暗い時間帯に匂いで気付かせる、といった使い方が噛み合います。切り身は皮目を残し、角を落として回転しにくい形状に整えると長く見せられます。頭部は比重が高く沈みが安定するため、底ベッタリに置きたい場面に向きます。

混同しやすいのが「投餌量で釣果を押し切ろう」とする発想です。死に餌は匂い拡散で有利ですが、投入し過ぎると餌取りの乱舞で主役が埋没します。打ち返しの間隔を短くし、少量・複数回の投下に徹する方が、付け餌との同調を保てます。表層に餌が残るようなら頭部や骨片を混ぜ、沈降を助ける調整が効果的です。

実践の型:①撒き餌で匂いの帯を形成→②帯の下流に付け餌を置いて同調→③反応が薄いときは刺し位置・形状だけ変えて再投入――この三段で状況変化を見ます。素材はサバ・イワシ・イカの三本柱が組みやすいです。

補足:生物情報として、クエは魚類・甲殻類・イカ類を捕食する大型ハタで、120cm・40~50kg級の報告も見られます(参照:市場魚貝類図鑑)。死に餌運用は、この雑食性と待ち伏せ性の両面に整合的です。

イソメ推奨の理由と使い分け

つけ餌はイソメを第一候補に据える運用が合理的です。通年で入手しやすく、適度に動き、かつ餌持ちも一定水準を保てます。房掛けにすれば匂いとボリュームを増やせ、一本掛けなら自然落下で違和感を薄められます。夜間は匂いと微動が寄与しやすく、低水温期でも反応を引き出せる場面があります。フグや小魚のついばみが激しい時は、頭部を落として太めの部位を中心に使うと持続します。

一方で、活性が高いときや大型狙いでは、サバ・イカ・ムロアジ等に切り替える判断も必要です。イソメの細長形状は回転を誘うことがあり、二点刺しと軽いハーフヒッチ(糸を一回ひっかけて留める)で軸を安定させると落ち着きます。よくある失敗は、針を埋めてフッキングを妨げる、房掛けでボリュームを増やし過ぎて回転を生む、刺し直し過多で身崩れさせる、といったポイントです。いずれも針先露出・軸通し・刺し回数を減らすの三原則で改善できます。

生態面の裏付け:公的解説では、クエは沿岸の岩礁域で待ち伏せや巡回を行い、魚類・甲殻類・イカ類を主に食べると紹介されています(参照:みえぎょれん)。まずは扱いやすいイソメで基礎を固め、状況に応じて匂い量の大きいサバや餌持ちの良いイカへ拡張する流れが、準備負担と効果のバランスに優れます。

ここまでのまとめ:撒き餌はイワシ・サバの二本柱で「少量を間欠的に」。付け餌はイソメを起点に、サバやイカへシフト。いずれも回転を抑える刺し方と針先露出が基本です。規制は都道府県で大きく異なるため、釣行前に公的ページを必ず確認してください(東京都・千葉県・茨城県・農林水産省の各ページ)。

クエ釣りでの撒き餌の実践と注意点

- クエ釣り仕掛けの基本構成

- クエ釣りでのウツボ対策の具体策

- 死んだイカの活用法

- サバ販売の相場と選び方

- 通販の活用ポイント

- まとめ:クエ釣り撒き餌の要点

クエ釣り仕掛けの基本構成

結論から述べると、クエのような根魚の大型個体を対象にする場合、仕掛けは強度優先・単純構成・根ズレ対策重視の三原則で設計します。

理由は明快で、掛かった直後に根に突進する習性が知られており、初期対応で主導権を取れなければリーダーやハリスが岩角で損傷しやすいからです。実務上は、道糸の号数を一段階上げ、先端部はワイヤーや極太ナイロンで補強し、捨てオモリ方式により根掛かり時の回収性を確保します。構成を複雑にすると回転や糸絡みが増え、結局は破断リスクを押し上げてしまいます。したがって、回転パーツを最小限に整理し、各接続点の結束強度を確実に出す設計が理にかないます。

おすすめの基準値としては、陸っぱり・磯のライト寄りなクエ狙いで、道糸ナイロン20~30号、より本格的にはナイロン60~100号クラス、PEなら12~20号を目安にします。先糸(リーダー)は根ズレ面からステンレスワイヤー#30~#34や、太ナイロン80~120号を採用する選択が堅実です。

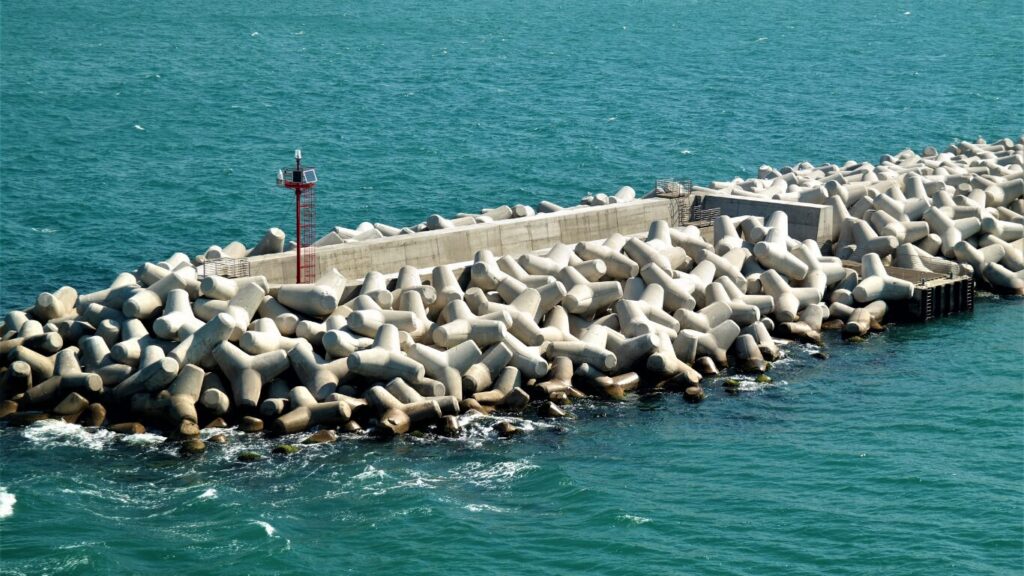

針はスーパームツ30~50号、もしくはクエ針の40~50号を想定します。捨てオモリは40~60号(外洋の激流場では80号以上)から調整し、根掛かり時はオモリ部のみが切れて仕掛け本体が残る構造にすると、釣行全体の稼働時間が安定します。加えて、スイベル(回転部品)は必要最小限に留め、ヨレの元になる遊びは削ると良好です。

| パーツ | 推奨スペック | 代替オプション | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 道糸 | ナイロン60~100号/PE12~20号 | ナイロン20~30号(小型~中型想定) | PEは伸びが少ないためショックリーダーを厚めに |

| 先糸(ハリス) | ワイヤー#30~#34/ナイロン80~120号 | フロロ大径(根ズレ多発場では非推奨) | 岩角に触れる前提で素材選択を優先 |

| 針 | スーパームツ40~50号/クエ針40~50号 | ムツ30~40号(ライト構成) | 必ず針先を露出。刺し直しで鈍るため交換前提 |

| オモリ | 40~60号(外洋は80号以上) | 次世代鉄オモリなど非鉛系 | 捨てオモリ構造で回収性を上げる |

| 接続 | ソリッドリング+スイベル最小 | 溶接リング中心で点数を減らす | 接続点=弱点。結束は型を固定し強度検証する |

仕掛けの流儀としては、ベタ底狙いと宙釣りを現場の地形で使い分けます。ベタ底はクエの生活層に直撃できる一方、根掛かりが避けづらい側面があります。宙釣りは底上0.5~2m程度を刻むと、ウツボや底生生物の餌取りを外しながら本命の回遊ルートに触れられます。いずれも、撒き餌との同調を保つために投入点の下流側3~5mへ着水させ、沈下中の姿勢が崩れないよう回転源を排除してください。針先露出、皮目の活用、二点刺しの基本はここでも変わりません。

安全面:夜間釣行は足場・波・落水リスクが上がります。海上保安庁の資料でもライフジャケットの常用や夜間灯火のマナーが強調されます。公式の安全情報を確認し、航路付近や立入制限箇所は避けてください(参照:海上保安庁 安全情報)。

最後に、点検と予備が実釣の差を生みます。針先は1~2尾のトライごとにチェックし、少しでも鈍りがあれば交換します。結束部は指先で段差を確認し、毛羽立ちや潰れがあれば切り詰めて再結束します。オモリ・スイベル・ワイヤーは予備を多めに持ち、根掛かり後もテンポを落とさない準備が、釣果機会の最大化につながります。

クエ釣りでのウツボ対策の具体策

ウツボは底生の有力な餌取りで、まき餌の匂いに反応し、付け餌を強力な顎で千切ります。対策は餌選択・仕掛け高さ・時間配分の三軸で組み立てます。まず餌は、皮目が強い切り身やイカ身が持続性に優れます。サバの皮付きブロック、硬めのイカストリップ、骨付きの頭部などは、柔らかいイワシ単体より耐久性が高いです。付け方では二点刺しで外れにくくしつつ、針先の露出を徹底します。回転は余計な誘いとなってウツボの反応を増やすため、角を落として整形すると安定します。

次に高さの制御です。ハリス長を短縮し、底から30~100cmほど浮かせるセッティングを基準にします。小さな発泡材やコルク玉を最小限で使い、餌を「底ベタから少し上」に置くイメージを作ると、底を這う動きが主体のウツボをかわしやすくなります。潮が緩い場では、浮力過多だと逆に回転を誘います。浮力は必要最小限にし、テスト投入で姿勢を確認してから本投入に移るとトラブルが減ります。

三点目は時間配分の最適化です。打ち返し間隔を短くして先手で交換すると、餌取りに崩される前に挑戦回数を稼げます。まき餌は「少量×多回」を守り、餌取りの群れを過剰に呼び込まないバランスを保ちます。薄暮~夜間は本命の活性が上がる一方、ウツボも動きます。そこで、夜の前半は耐久重視のイカ、反応が出てきたら匂いの強いサバやイワシにスイッチすると、無駄を減らしつつ本命のスイッチが入ったタイミングを拾いやすくなります。

具体策まとめ:①皮目・骨付き・硬め素材で耐久化、②底上30~100cmを刻む、③少量・多回のまき餌、④短い打ち返しサイクル、⑤夜前半はイカ、後半はサバ系で匂い強化。現地でヌタウナギが多い場合は、より硬いイカ寄りに配分を寄せるのが無難です。

規制メモ:一部海域ではまき餌の量や方法に細かなルールがあります。都道府県の遊漁規則集で必ず最新の条件を確認してください(参照:農林水産省 都道府県規則一覧)。

死んだイカの活用法

死んだイカは餌持ちと匂いの両面で優秀です。柔らかい魚系餌が数分で削られる海域でも、イカは比較的長く残ります。活用の要は、部位ごとの役割分担と下処理です。胴(外套膜)は比重があり底で安定しやすいため、底置きや潮の向きが安定している場面に適します。ゲソは視覚的な「揺らぎ」を作れるため、夜間や濁り時のアピール源として有効です。下処理では、半解凍で扱い、余分な水分をキッチンペーパーで軽く抜きます。表面に浅い十字スリットを入れると汁(匂い)が出やすく、塩を薄く振って30分ほど置けば身が締まって千切れにくくなります。

付け方は、胴は2~3cm幅のストリップにして片端二点固定、反対側はフリーにします。ゲソは根元を軽く束ねて一点+補助刺しにし、ひらを遊ばせます。針先は必ず露出し、抜いた側を皮目で軽くロックするイメージで固定すると、外れにくさとフッキングの両立が図れます。日中の速潮では揺らぎが暴れ、回転を生みやすいです。この場合、ストリップを短くし、フラップ幅を狭めて揺らぎを弱めると、姿勢が落ち着きます。逆に夜は匂いを優先し、スリットを追加して拡散を促進すると寄せに寄与します。

運用の型:①胴=安定、ゲソ=誘いの二刀流、②塩で軽く締めて耐久化、③スリットで匂いを出す、④日中は揺らぎ控えめ、夜は匂い寄せ重視。こうした小さな積み重ねが、死に餌の静的な短所を補い、実釣値に直結します。

生態補足:クエは夜間に活動が活発化しやすいとの記述が公的資料にも見られます。匂いと波動の比重が上がる時間帯にイカの利点が重なりやすいため、夜はイカ寄りの配分が合理的です(参照:みえぎょれん クエ)。

クエ用のサバ販売の相場と選び方

サバは全国的に流通が多く、供給の安定性が高い餌材です。相場は季節・サイズ・産地で変動し、冷凍加工の有無でも価格帯が分かれます。市場価格の大勢は水産庁や自治体の統計で集約されており、魚価は月別・地域別に変わるとされています(参照:水産庁 統計・魚価関連)。釣り餌としての選び方は、用途分離がポイントです。撒き餌用は歩留まり重視のブロックや箱買いが効率的で、付け餌用は小~中型で皮目がしっかりした個体を選ぶと扱いやすくなります。

品質チェックはシンプルです。冷凍焼け(表面の白化)や過剰なドリップがある個体は避け、血合いの色が抜け過ぎていないものを選びます。可能なら半解凍で解体し、身割れを最小化してください。撒き餌用は頭部や骨片を混ぜると比重が増して沈みやすく、表層漂いを抑えられます。付け餌用は角を落として回転抑制、皮目を活かしてホールド力を確保すると、フッキング率が安定します。

| 用途 | 推奨サイズ | 処理 | チェック項目 |

|---|---|---|---|

| 撒き餌用 | 中~大(ブロック・箱) | 半解凍で刻み、頭部・骨片を適量混合 | 冷凍焼け少・ドリップ過多回避・皮の剥離無し |

| 付け餌用 | 小~中(200~300g目安) | 二点刺し前提で成形、角落としで回転抑制 | 血合い色残存・身割れなし・皮目強い |

参考:魚価や漁獲傾向は公的統計の最新値を確認してください。年・月・海域で差が出ます(参照:水産庁 水産業の動向)。釣行直前の到着・解凍計画を立てると、歩留まりと匂いの質が安定します。

クエ餌:通販の活用ポイント

通販を活用する利点は、在庫の安定・温度管理の一貫性・到着日指定にあります。クール便の温度帯(冷凍/冷蔵)と、解凍後に使い切る計画を先に決めると失敗が減ります。具体的には、釣行2~3日前に冷凍で受け取り、前日夜に必要分のみ冷蔵へ移して半解凍に調整、当日朝に刻んで小分けにすると段取りがスムーズです。製品ページで「餌の付け方」「推奨の解凍方法」を公開している事業者もあるため、取り扱い説明の確認は有益です(例:餌製品の扱い・鈎の付け方の解説 参照:本多商店 製品情報)。

| チェック項目 | 見るポイント | 失敗例 | 回避策 |

|---|---|---|---|

| 温度帯 | 冷凍で受け取り、使用前に半解凍 | 常温放置でドリップ流出 | 冷蔵庫内解凍/氷温管理でゆっくり戻す |

| 到着日 | 釣行の2~3日前に設定 | 前日着で準備時間不足 | 刻み・小分け・道具の準備を前倒し |

| パッケージ | 真空・氷膜の状態 | 冷凍焼け・再凍結痕 | 表面白化や霜だらけ品を避ける |

| 説明情報 | 付け方・解凍法・保存法の記載 | 現場での扱いが不明瞭 | 事前にメーカー解説を確認 |

法令・ルール:まき餌の可否や量、器具の制限は都道府県で大きく異なります。通販で餌を揃えても、現地で使えないケースを避けるため、公式ページで最新の条件を必ず確認してください(参照:東京都 まき餌釣り案内/参照:茨城県のルール)。

最後に、返品・代替ルールの確認も重要です。生鮮・冷凍品は原則キャンセル不可が多いため、数量は「撒き餌用」「付け餌用」を分けて保守的に見積もる方が安全です。現地調達(市場・魚屋)との併用計画を持っておくと、急な在庫不足や天候変更にも対応しやすくなります。

まとめ:クエ釣りでの撒き餌の要点

- 撒き餌は冷凍イワシとサバを基本に設計する

- 投入は少量を間欠的に行い付け餌と同調させる

- 付け餌の第一候補はイソメで汎用性が高い

- サバやイカは匂いと餌持ちの武器として使い分ける

- 針先は常に露出し回転しない刺し方を徹底する

- 仕掛けは強度優先で根ズレ対策を組み込む

- 捨てオモリ方式で根掛かりからの回収性を上げる

- 底から30~100cmの宙を刻んで餌取りを回避する

- ウツボ対策は硬めの餌と短い打ち返しで組む

- 死んだイカは胴で安定ゲソで誘いの二刀流

- サバ購入は用途別にサイズと量を分けて見積もる

- 通販は温度管理と到着日指定を事前計画する

- 公的なまき餌ルールを出発前に必ず確認する

- 夜間は匂い寄せ重視に切り替えて運用する

- 点検と予備を徹底しテンポを落とさない