釣りの万能エサとして絶大な信頼を寄せられるイソメ。しかし、その一方で「釣行のたびに余らせてしまい、次に来たときには弱っていた…」という経験をお持ちの方は非常に多いのではないでしょうか。「余ったイソメはどうすればいいですか?」という切実な悩みは、多くの釣り人共通の課題です。

この記事は、そんなあなたの「もったいない」を解決し、大切なエサを最高の状態で次の釣行へつなげるための、網羅的なガイドブックです。「イソメを生きたまま保存する方法は?」という中心的な疑問に対し、科学的な根拠と具体的な実践方法を交えながら、徹底的に深掘りしていきます。

イソメ保存方法の基本である冷蔵庫での管理テクニックはもちろんのこと、「イソメを弱らせない方法はありますか?」といった、鮮度を維持するためのプロのコツまで、余すところなく解説。

青イソメの保存がたった1日だからと油断してイソメを放置するとどうなるのか、その悲しい結末もお伝えします。さらに、青イソメは何日もつのか、イソメはどのくらい生きられますか?という日持ちの正確な目安、長期保存を可能にする青イソメの保存方法としての塩漬け、そして余ったイソメの飼育という選択肢の実現性にも言及します。

また、イソメの保存に海水は本当に必要なのか、そもそもイソメとゴカイの違いは?といった基礎知識から、釣り人のマナーとして知っておくべきイソメを海に捨てる行為の問題点、さらには国内に青イソメの養殖場は存在するのかという豆知識まで、あなたの疑問と不安を完全に解消します。

- イソメの生態から理解する、科学的根拠に基づいた保存方法

- 初心者でも失敗しない、冷蔵庫やエサ箱を使った具体的な短期保存テクニック

- 塩漬けや冷凍など、余ったエサを無駄にしないための賢い活用法

- 「なぜ弱るのか?」が分かる、よくある失敗事例とその対策

イソメの保存、生きたまま行う基本と疑問

- イソメを生きたまま保存する方法は?

- イソメ保存方法は冷蔵庫がおすすめ

- 青イソメは何日もつ?どのくらい生きられる?

- イソメを弱らせない方法はありますか?

- イソメを放置するとどうなる?

- 意外と知らないイソメとゴカイの違いは?

イソメを生きたまま保存する方法は?

結論から申し上げます。余ったイソメを生きたまま、かつ次回の釣行で最高のパフォーマンスを発揮できる状態で保存する最も現実的で効果的な方法は、「イソメの生態に適した環境を、冷蔵庫の野菜室で再現する」ことです。

一見、ただ「冷やせば良い」と思われがちですが、そこには明確な科学的理由と、釣果を左右するほどの重要なポイントが隠されています。

なぜ「冷蔵庫の野菜室」が最適なのか?イソメの生態から紐解く

イソメ(環形動物門多毛綱)は、私たち人間のような恒温動物とは異なり、外部の温度によって体温が変化する「変温動物」です。彼らが本来生息しているのは、海底の砂や泥の中。そこは、直射日光が当たらず、一年を通して比較的一定の低温・高湿度が保たれている環境です。

この生態が、イソメの保存方法を考える上での全ての基本となります。

- 高温への脆弱性:体温調節機能を持たないため、気温が上がると体内の酵素活性が異常に高まり、代謝が激しくなって体力を消耗し、死に至ります。特に夏場の常温放置は致命的です。

- 乾燥への脆弱性:イソメは皮膚呼吸に大きく依存しており、体表が湿っていることで空気中の酸素を取り込みます。体が乾燥すると呼吸ができなくなり、窒息状態に陥ってしまいます。

この2つの弱点をカバーできる場所こそが、家庭にある冷蔵庫の「野菜室」なのです。一般的な冷蔵室が2~5℃であるのに対し、野菜室は野菜の低温障害を防ぐため、少し高めの5~8℃に設定されています。この温度が、イソメの活動を鈍らせてエネルギー消費を最小限に抑えつつも、凍らせてしまうリスクが低い、まさに最適な「冬眠環境」と言えます。

さらに、野菜室は湿度も高く保たれているため、乾燥からもイソメを守ってくれるのです。

【実践編】イソメを活かすための具体的な保存手順

それでは、実際にイソメを保存するための具体的なステップを解説します。ただ容器に入れるだけでなく、彼らが快適に過ごせる「住処」を用意してあげることが、鮮度を長持ちさせる秘訣です。

保存のための基本手順(推奨)

-

- 選別作業:まず、持ち帰ったイソメの中から、弱っている個体や千切れてしまった個体を丁寧に取り除きます。これは後述する「共倒れ」を防ぐための最も重要な作業です。

- 容器の準備:理想は木製のエサ箱です。木は適度に水分を吸湿・放湿してくれるため、箱内の湿度を一定に保つ能力に長けています。無ければ、蓋に数カ所、千枚通しなどで空気穴を開けたプラスチック容器でも代用可能です。

- 床材を敷く:容器の底に、園芸用で販売されている「バーミキュライト」または「パーライト」を1~2cmほどの厚さで敷き詰めます。

- 湿度を与える:霧吹きなどを使い、床材全体がしっとりと湿る程度に海水を吹きかけます。(海水がない場合は、後述する方法で作成した塩水でも可)

- イソメを投入:選別した元気なイソメを床材の上に優しく入れます。

- 冷蔵庫へ:蓋をして、冷蔵庫の野菜室で静かに保管します。

ol>

専門用語解説:バーミキュライトとは?

バーミキュライトは、苦土蛭石(くどひるいし)という鉱物を高温で加熱して膨張させた多孔質の土壌改良材です。無数の細かい穴が空いているため、非常に高い保水性と通気性を誇ります。この性質が、イソメの住処として最適な「湿っているが、空気も通る」環境を作り出し、体表のヌメリを適度に取る効果もあるため、多くの釣具店でイソメの保存に使われています。

よくある失敗事例と、そこから学ぶ教訓

【失敗例①】購入パックのまま冷蔵室に…数日後、動かなくなっていた

原因:これは「低温すぎる」「乾燥」「酸欠」のトリプルパンチが原因です。一般的な冷蔵室(2~5℃)はイソメには寒すぎ、活動停止を通り越して凍死のリスクがあります。また、パック内は狭く、数匹が密集しているため、あっという間に酸欠状態になります。さらに冷蔵庫内は乾燥しているため、パックのわずかな隙間から水分が奪われ、イソメは呼吸困難に陥ります。

教訓:必ず野菜室へ移動し、より広く、通気性の良い容器に移し替えることが生存率を劇的に向上させます。

【失敗例②】元気がないからと容器に水を張ったら、全滅してしまった

原因:良かれと思ってやった行為が、実はイソメを「溺れさせて」しまったのです。イソメは水中で生活していますが、それは酸素が豊富な自然の海の話。止水である容器の中では、水中の酸素はすぐになくなります。彼らは砂や泥に潜り、体表で呼吸するため、空気と接する湿った環境が不可欠です。

教訓:水を与える際は、あくまで床材を「湿らせる」程度に留めること。「ひたひた」ではなく「しっとり」が正解です。

より本格的に、そして確実にイソメを生かしたまま保存するためには、彼らの生態を正しく理解し、少しの手間をかけてあげることが何よりも大切です。次のセクションでは、なぜ冷蔵庫がおすすめなのか、さらに詳しく掘り下げていきます。

イソメ保存方法は冷蔵庫がおすすめ

前項で解説した通り、イソメの鮮度を維持するための最適解は、家庭にある「冷蔵庫」、とりわけその中の「野菜室」を戦略的に活用することにあります。クーラーボックスなど他の選択肢も存在しますが、こと「安定性」と「持続性」において、冷蔵庫に勝るものはありません。このセクションでは、なぜ冷蔵庫がこれほどまでに推奨されるのか、その科学的根拠と、実践における具体的なノウハウをさらに深く掘り下げていきます。

野菜室がベストな3つの科学的理由

イソメの保存において野菜室が理想的な理由は、単に「冷たくて湿っているから」という漠然としたものではありません。「温度」「湿度」「暗闇」という、イソメの生命維持に不可欠な3つの要素が、奇跡的なバランスで満たされているからです。

1. 理由その①:代謝を抑制する絶妙な「温度」

変温動物であるイソメの生命活動は、「Q10(キューテン)法則」という原則に大きく影響されます。これは、「温度が10℃上昇すると、代謝速度(生命活動の速さ)が2~3倍になる」という法則です。夏場の常温(約30℃)と野菜室(約8℃)とでは、約20℃の温度差があります。これは単純計算で、イソメの代謝速度に4~9倍もの差が生まれることを意味します。

冷蔵庫の低温環境は、イソメを一種の「人工的な冬眠状態」に導きます。心拍数や呼吸数が極端に低下し、エネルギー消費が最小限に抑えられるため、何も食べなくても長期間生き延びることが可能になるのです。これが、冷蔵庫保存が長持ちの基本である最大の理由です。

冷やしすぎに注意!「冷蔵室」より「野菜室」

ここで重要なのが、ただの冷蔵室ではなく野菜室を選ぶ点です。一般的な冷蔵室(2~5℃)は、イソメにとって低温すぎ、細胞の活動が著しく低下し、仮死状態に陥ったり、場合によっては凍傷のようなダメージを受けたりするリスクがあります。一方、野菜室の5~8℃という温度帯は、活動をしっかり抑制しつつも、生命維持には支障が出にくい、まさにゴールデンゾーンなのです。

2. 理由その②:皮膚呼吸を助ける理想的な「湿度」

イソメの生命線である皮膚呼吸は、体表が潤っていることが絶対条件です。一般的な冷蔵室内の湿度が60~70%程度であるのに対し、野菜の鮮度を保つために設計された野菜室は、相対湿度85~95%という非常に高い湿度を維持しています。

この高湿度の環境が、イソメの体表からの水分蒸発を防ぎ、呼吸を安定させてくれるのです。乾燥した冷蔵室では、イソメはあっという間に体内の水分を失い、ミイラのようになってしまうでしょう。

3. 理由その③:ストレスを軽減する「暗闇」

海底の砂泥中に生息するイソメは、光を嫌う性質(負の走光性)を持っています。光は彼らにとってストレス源であり、危険を察知して無駄に動き回り、体力を消耗させる原因となります。常に暗闇が保たれている冷蔵庫内は、イソメが安心して静かに過ごせる、ストレスフリーな環境と言えるのです。

【実践編】クーラーボックスで代用する場合の注意点

「家族の同意が得られず、どうしても冷蔵庫は使えない…」という方もいらっしゃるでしょう。その場合の次善策として、高性能なクーラーボックスでの代用も可能です。しかし、冷蔵庫のような「管理不要の安定性」はないため、より一層の注意と手間が必要になります。

| 比較項目 | 冷蔵庫(野菜室) | クーラーボックス |

|---|---|---|

| 温度安定性 | ◎(ほぼ一定) | △(外気温に影響され、管理が必要) |

| 湿度維持 | ◎(高湿度を維持) | △(結露や乾燥など、調整が難しい) |

| 管理の手間 | ◎(ほぼ不要) | ×(保冷剤の交換、温度チェックが必須) |

| 家族の理解 | △(要相談) | ◎(問題なし) |

クーラーボックス管理 成功の秘訣

- 保冷剤の工夫:板状の保冷剤を直接エサ箱に当てると、冷えすぎてイソメが死んでしまいます。凍らせた500mlのペットボトルを数本入れ、それを「冷気の発生源」として庫内全体を穏やかに冷やすのがおすすめです。

- 断熱と配置:エサ箱はクーラーボックスの底に直接置かず、スノコなどを敷いて底上げします。溶けた水に浸かるのを防ぎ、冷気が循環しやすくなります。

- 毎日の温度管理:最低でも1日1回は蓋を開けて中の温度を確認し、保冷剤を交換する必要があります。温度が上がりすぎても、下がりすぎてもいけません。

最重要課題:家族へのプレゼンテーションを成功させるには

技術的な問題以上に高いハードルとなるのが、「家族の理解」です。これを乗り越えられなければ、冷蔵庫保存は実現しません。感情的に反発されないよう、丁寧なプレゼンテーションを心がけましょう。

よくある失敗例④:無断で冷蔵庫に入れ、家族と大喧嘩に…

原因:言うまでもなく、コミュニケーション不足です。釣り人にとってはただの「エサ」でも、釣りをしない家族にとっては「得体の知れない生き物」です。食品と一緒の空間にあることへの嫌悪感や衛生面での不安は、当然の感情と言えます。

教訓:以下の3点を丁寧に説明し、許可を得ることが不可欠です。

- 【安全性のアピール】「完全に密閉された専用容器に入れるから、絶対に外に出たり、液が漏れたりすることはない」と、物理的な安全性を約束する。

- 【場所の限定】「野菜室の、この角だけ」と保管場所を明確に限定し、他の食品に影響がないことを示す。

- 【見た目への配慮】中身が見えない不透明な容器を選んだり、さらに袋で包んだりするなど、「視覚的なストレス」を極限まで減らす工夫をする。

最終的に、イソメの保存は技術論であると同時に、家庭内での交渉術でもあります。この記事で得た知識を元に、その必要性と安全性をしっかりと伝え、快適なイソメ保存環境を勝ち取ってください。次のセクションでは、保存期間の具体的な目安について解説します。

青イソメは何日もつ?どのくらい生きられる?

「このイソメ、次の週末まで持つだろうか?」これは釣り人が抱く、非常によくある疑問です。結論から言うと、青イソメの寿命は「購入時の鮮度」と「その後の保存環境」という2つの変数によって、2~3日から2週間以上と、驚くほど大きく変動します。

ただ漠然と「持つ・持たない」を議論するのではなく、どのような条件下で寿命がどう変わるのかを具体的に理解することが、エサを無駄にしないための第一歩です。ここでは、保存方法ごとの具体的な日持ち目安と、その寿命を決定づける「初期鮮度」の重要性について、専門的な視点から深く解説します。

【保存方法別】青イソメの生存期間 詳細比較

あなたのイソメがどれだけ生きられるかは、あなたが提供する環境次第です。以下に、一般的な保存方法と、それに対応する生存期間の目安をまとめました。ご自身の状況と照らし合わせ、最適な方法を選択してください。

| 保存方法 | 日持ち期間の目安 | 生存率が変動する主な要因(解説) |

|---|---|---|

| 購入パックのまま常温放置 | 半日~1日(夏場は数時間) | 【最も劣悪】高温による急激な代謝促進、乾燥による呼吸困難、酸欠。イソメにとっては致死的な環境であり、夏場の車内などでは1時間もたずに全滅する可能性があります。 |

| 購入パックのまま冷蔵室 | 2~3日 | 【注意】低温による代謝抑制効果はありますが、過密状態による酸欠、乾燥、低温すぎによるダメージのリスクは依然として高いままです。あくまで緊急避難的な方法です。 |

| クーラーボックスで保管 | 3日~約1週間 | 【要管理】保冷剤の管理次第で大きく変動します。こまめに温度をチェックし、10℃前後をキープできれば1週間程度持ちますが、日中の温度上昇などがあると一気に寿命が縮まります。 |

| 湿らせた紙で包み野菜室へ | 約1週間 | 【手軽で有効】適度な保湿と野菜室の安定した温度・湿度により、比較的良い状態を維持できます。ただし、イソメが密集しがちなため、時々様子を見る必要があります。 |

| 木製エサ箱+床材で野菜室へ | 1~2週間以上 | 【最も推奨】温度、湿度、暗闇、ストレス軽減(潜れる環境)の全ての条件が満たされた理想的な環境です。初期鮮度が良ければ、2週間を超えて元気な状態を保つことも不可能ではありません。 |

釣果を左右する、購入時の「初期鮮度」という概念

いくら完璧な保存環境を用意しても、購入した時点ですでにイソメが弱っていた場合、長持ちさせることはできません。スーパーで新鮮な魚を選ぶのと同じように、釣具店でも「新鮮なイソメ」を見極める目を持つことが、実は最も重要なスキルなのです。

創業100年を超える大阪の老舗釣具店「伊勢吉」の専門家によると、エサの鮮度を最優先し、店頭に1週間以上イソメを置くことはほとんどない、と言います。これは、時間が経つほどにイソメの活力が失われ、それが直接的に魚の食いの良し悪し、つまり釣果に影響することを経験的に知っているからです。魚は、弱って動きの鈍いエサよりも、海底で元気に動き回る生命力溢れるエサに強く反応します。

私たちが目指すべきは、単に「生きている」状態ではなく、「魚にとって魅力的で、活きが良い」状態を維持することなのです。

プロが実践する「新鮮なイソメ」の見極め方チェックリスト

- ✅ 体色を確認する:元気なイソメは、青みがかった濃い緑色をしています。逆に、赤っぽく変色していたり、色が薄くなっているものは鮮度が落ちているサインです。

- ✅ ハリと弾力を見る:指で軽く触れた(あるいは容器を軽く叩いた)際に、瞬時にビクッと体を縮め、全身に力が入る個体は新鮮です。体が伸びきってダランとしているものは弱っています。

- ✅ 動きの機敏さ:容器の中で活発に動いているかを確認します。動きが全体的に緩慢な場合は、入荷してから時間が経っている可能性があります。

- ✅ 店員さんに質問する:「このイソメ、いつ入荷しましたか?」と正直に尋ねてみるのも有効な手段です。信頼できる釣具店であれば、誠実に答えてくれるはずです。回転の速い人気店ほど、新鮮なエサに出会える確率は高まります。

よくある失敗事例と、そこから学ぶ教訓

【失敗例⑤】週末の釣りのため金曜に購入。当日、ほとんどが瀕死だった…

原因:これは「初期鮮度」を見誤った典型的な例です。金曜の夜に入荷したばかりの新鮮なイソメだと思い込んでいたが、実際にはその週の月曜日から店頭に並んでいた在庫だった、というケースは少なくありません。購入後の2日間、たとえ冷蔵庫で保管していても、元々の鮮度が低ければ、寿命が尽きてしまうのは当然の結果です。

教訓:購入日を基準にするのではなく、「そのイソメがいつ店にやってきたか」を意識することが重要です。釣行の直前に購入するのが理想ですが、それが難しい場合は、前述のチェックリストを駆使して、できるだけ新鮮な個体を選び抜く観察眼を養いましょう。

イソメの寿命は、決して運任せではありません。彼らの生態を理解し、購入時にしっかりと見極め、そして最適な環境を提供する。この一連の流れを丁寧に行うことで、あなたのエサ箱の中のイソメたちは、次回の釣行で最高の相棒として活躍してくれるはずです。

次のセクションでは、鮮度を維持するためのさらに具体的なテクニックについて解説します。

イソメを弱らせない方法はありますか?

イソメを弱らせないための方法は、一連の「科学に基づいた管理術」であり、これを実践することで、イソメの鮮度と生存率を劇的に向上させることが可能です。多くの初心者が陥りがちなのは、「なんとなく冷やしておく」という漠然とした管理です。しかし、プロやベテランの釣り師は、イソメの生態的弱点を正確に理解し、それを先回りしてカバーすることで、常に最高の状態のエサを釣り場に持ち込んでいます。

このセクションでは、イソメの鮮度を維持し、その生命力を最大限に引き出すための「4つの黄金律」をご紹介します。これらをマスターすれば、あなたのイソメ管理レベルは間違いなく向上するでしょう。

イソメの鮮度を保つための4つの黄金律

- 【隔離の法則】弱った個体を速やかに隔離し、「共倒れ」の連鎖を断ち切る

- 【温度管理の法則】「冷やしすぎず、温めず」の徹底した温度コントロール

- 【湿度管理の法則】「溺れさせず、乾かさず」の最適な湿度維持

- 【低ストレスの法則】光・振動・接触などの物理的ストレスを極小化する

黄金律①:弱った個体を速やかに隔離し、「共倒れ」の連鎖を断ち切る

これは最も重要かつ、即効性のあるルールです。千切れたり、すでに死んでしまったりしたイソメを健康な個体と一緒にしておくと、高確率で「共倒れ」と呼ばれる全滅現象を引き起こします。

この現象の科学的背景は、バクテリアの増殖と、それによる環境の悪化です。イソメの死骸や傷口から出る体液は、バクテリアにとって格好の栄養源となります。狭い容器の中でバクテリアが異常増殖すると、以下の連鎖反応が起こります。

- 酸素の枯渇:バクテリアは分解活動を行う際に、容器内の限られた酸素を大量に消費します。これにより、生きているイソメが呼吸するための酸素が奪われてしまいます。

- 有毒物質の発生:分解の過程で、アンモニアなどの有毒な代謝産物が生成されます。これが水質や床材を汚染し、健康な個体をも蝕んでいきます。

釣りから帰宅したら、まず最初に行うべきは、この「選別作業」です。面倒でも一匹ずつ状態を確認し、少しでも弱っていると感じた個体は、別の容器に移すか、後述する加工保存に回しましょう。この一手間が、翌週のエサ箱の状態を天国と地獄に分けます。

黄金律②:「冷やしすぎず、温めず」の徹底した温度コントロール

前述の通り、イソメの適正保管温度は5~10℃前後です。しかし、この温度帯を維持するのは、特に釣り場への移動中や実釣中に難しくなります。ここで重要なのは「温度ショック」を避けることです。

「温度ショック」とは、急激な温度変化によって生体がダメージを受ける現象です。例えば、炎天下の車内に放置して30℃以上に温まってしまったエサ箱を、慌てて氷でキンキンに冷やしたクーラーボックスに入れると、イソメはその急激な温度変化に耐えられず、一気に弱ってしまいます。人間でいうヒートショックに近い現象です。

プロの移動テクニック:車内の置き場所

夏場の移動において、クーラーボックスの置き場所は釣果を左右します。最もやってはいけないのは、直射日光が当たる後部座席や、熱がこもるトランクに入れることです。トランク内は、外気温が35℃の場合、70~80℃に達することもあります。これではどんな高性能なクー-ラーボックスでも耐えられません。

ベストな置き場所は、エアコンの冷気が直接当たる助手席や後部座席の足元です。車内全体を冷やしつつ、クーラーボックス自体の負担を軽減することで、内部の温度を安定させることができます。

黄金律③:「溺れさせず、乾かさず」の最適な湿度維持

イソメの皮膚呼吸を助けるためには、体表の潤いが不可欠ですが、水浸しの環境は禁物です。この絶妙な湿度コントロールに最も適した素材が、高級なエサ箱に使われるヒノキ(檜)やキリ(桐)といった木材です。

これらの木材は「調湿作用」という優れた能力を持っています。湿度が高いときは余分な水分を吸収し、乾燥しているときは内部の水分を放出して、箱内の湿度を常に一定に保とうとします。さらに、ヒノキに含まれるヒノキチオールという成分には天然の抗菌作用があり、雑菌の繁殖を抑える効果も期待できます。

プラスチック容器で代用する場合は、底に濡らして固く絞ったスポンジやキッチンペーパーを敷き、その上にプラスチック製のスノコ(100円ショップで売っているもので十分)を置くことで、イソメが水に直接浸かるのを防ぎつつ、湿度を保つ環境を擬似的に作ることができます。

黄金律④:光・振動・接触などの物理的ストレスを極小化する

イソメは非常に臆病な生き物です。人間にとっては些細なことでも、彼らにとっては大きなストレスとなり、体力を消耗させる原因になります。

- 光:前述の通り、光を嫌うため、不要にエサ箱の蓋を開け閉めしないようにしましょう。

- 振動:車での移動中、エサ箱がガタガタと揺れ続けるのは大きなストレスです。タオルなどを敷いて衝撃を和らげ、安定した場所に固定しましょう。

- 接触:一つの容器に大量のイソメを詰め込みすぎると、互いに絡み合って傷つけ合ったり、酸欠になったりします。容器の大きさに対して、8分目程度までを目安に、余裕を持たせることが重要です。

よくある失敗例⑥:クーラーボックスに入れておけば万全だと思っていた

原因:クーラーボックスを過信し、炎天下の車のトランクに数時間放置。到着して開けてみると、中は蒸し風呂状態でイソメはぐったり…。これは、クーラーボックスが「魔法瓶」と同じ原理であることを見落としています。つまり、「外部の熱を遮断する」能力は高いですが、「自ら冷やす」能力はありません。灼熱のトランク内に長時間置かれれば、その熱は徐々に内部に伝わり、水温も上昇してしまいます。

教訓:クーラーボックスはあくまで「低温を維持するための補助具」と考えるべきです。出発前にクーラーボックス自体を冷やしておく(予冷)、移動中は車内の涼しい場所に置く、日中の釣りでは日陰に置く、といった能動的な管理が不可欠です。

これらの4つの黄金律を意識するだけで、あなたのイソメは釣り場に到着したとき、そして余って持ち帰ったときも、購入時に近い活きの良さを保っているはずです。次のセクションでは、イソメを放置した場合の悲惨な末路について、さらに詳しく見ていきましょう。

イソメを放置するとどうなる?

「疲れたから、後で片付けよう…」釣りの後、バケツに入れたままのイソメを玄関先に。多くの釣り人が一度は経験するかもしれないこの行動が、どのような結末を招くのか。結論から言えば、それは単に「弱って死ぬ」というレベルを遥かに超えた、衛生上・嗅覚上の深刻な事態を引き起こします。

イソメを適切な管理下に置かず「放置」することは、彼らの生命活動を停止させ、その後、急速な自己分解と腐敗のプロセスへと移行させるスイッチを入れることに他なりません。ここでは、その科学的な腐敗の過程と、それによって引き起こされる悲惨な結末を、時間経過と共に詳しく解説します。

【時間経過別】イソメ放置後に起こる「腐敗」の科学

イソメを常温(25℃前後を想定)で放置した場合、その体内と周辺環境では劇的な変化が進行します。これは、生命の終わりから始まる、避けられない化学反応の連鎖です。

フェーズ1:高代謝とエネルギー枯渇(放置後 0~2時間)

高温環境に晒されたイソメは、まず生命の危機を察知し、安全な場所(涼しく、暗く、湿った場所)を求めて激しく動き回ります。Q10法則により代謝が異常に活発化し、体内に蓄えられたエネルギー源であるグリコーゲンを急速に消費。この段階で、すでに彼らの体力は限界近くまで消耗しています。

フェーズ2:乾燥と呼吸困難(放置後 2~5時間)

体力の消耗と同時に、体表からの水分蒸発が進行します。皮膚呼吸に依存するイソメにとって、体表の乾燥は致命的です。呼吸効率が著しく低下し、酸欠状態に陥ります。動きは極端に鈍くなり、生存の限界点が近づきます。

フェーズ3:死、そして「自己融解」の開始(放置後 5~12時間)

体力が尽き、呼吸もできなくなったイソメは、ついに死を迎えます。しかし、本当の変化はここから始まります。生命活動が停止すると、イソメ自身の細胞内に含まれていた「リソソーム」などの分解酵素が、細胞膜を破って外部に漏れ出します。これらの酵素が、自分自身の体を内部から溶かし始めるのです。この現象を「自己融解(じこゆうかい)」と呼びます。

フェーズ4:「腐敗」と強烈な悪臭の発生(放置後 12時間~)

自己融解によって柔らかくなった組織は、空気中やイソメの体内に元々存在していた様々な腐敗菌(バクテリア)にとって、最高の温床となります。バクテリアは爆発的に増殖し、タンパク質やアミノ酸を分解。

その過程で、私たちは強烈な悪臭として認識する、様々な揮発性の化合物を産出します。

悪臭の正体:腐敗によって生まれる化学物質

- アンモニア (NH₃):ツンと鼻を突く、公衆トイレのような刺激臭の主成分。タンパク質が分解される初期段階で発生します。

- 硫化水素 (H₂S):「腐った卵の臭い」として知られる悪臭物質。含硫アミノ酸が分解されることで発生します。

- プトレシン、カダベリン:それぞれ「腐敗」「死体」を意味するラテン語から名付けられたアミン類。その名の通り、生物の腐敗を象徴する強烈な臭気を放ちます。

これらの化学物質が混合されたものが、私たちが経験する「イソメの腐った臭い」の正体です。一度発生すると、その臭いは極めて強力で、除去が非常に困難になります。

よくある失敗事例と、その悲惨な顛末

【失敗例⑦】「残りは数匹だけ」とバケツごと玄関に…翌朝、家族から悲鳴が

原因:釣行後の疲労感と、「ほんの少しだから大丈夫だろう」という油断が生んだ典型的な失敗例です。一晩のうちに、バケツの中では上記の腐敗プロセスが進行。発生した悪臭成分は空気より重いものも多く、玄関フロアに滞留し、ドアの隙間などから家全体へと拡散していきます。

顛末:翌朝、家中に充満した耐え難い悪臭で家族が目覚め、トラブルに発展。臭いの発生源となったバケツは洗浄しても臭いが取れず、廃棄せざるを得なくなります。さらに、悪臭が染み付いたクーラーボックスやその他の釣り具も、簡単には元に戻りません。

クーラーボックスへの「臭い移り」は絶望的

一度、腐敗臭がクーラーボックスの素材であるプラスチック(ポリエチレン等)に染み付くと、その臭いを完全に取り除くのはプロの清掃業者でも困難です。素材の分子レベルで臭い成分が吸着してしまうため、表面をいくら洗っても、内部から臭いが湧き出てきます。高価なクーラーボックスを、一晩の油断で「イソメ専用」にするか、最悪の場合、廃棄することになりかねません。

このように、イソメの放置は、単にエサを無駄にするだけでなく、金銭的な損失や家族との関係悪化にまでつながるリスクをはらんでいます。釣りから帰ったら、どんなに疲れていても、まず最初にイソメを適切に処理(保存または廃棄)する。これを鉄則として肝に銘じてください。次のセクションでは、イソメとよく似たゴカイとの違いについて解説します。

意外と知らないイソメとゴカイの違いは?

釣具店の店先で、同じようなパックに入って並んでいる「アオイソメ」と「イシゴカイ」。初心者にとっては、その違いは僅かなサイズや色の差にしか見えず、「どちらを使っても大差ないのでは?」と感じてしまうかもしれません。しかし、この二つの生き餌は、生物学的にも、そして釣り餌としての特性においても、明確な違いを持っています。その違いを理解し、状況に応じて戦略的に使い分けることが、釣果を大きく左右する重要な鍵となるのです。

このセクションでは、単なる見た目の比較に留まらず、それぞれの生態的特徴から導き出される「餌としての本質的な役割」の違いを、具体的かつ論理的に解き明かしていきます。

生物学的な分類と基本特性の違い

まず、両者は同じ環形動物門多毛綱に属する近縁種ではありますが、科レベルで異なる生物です。一般的に「イソメ」として流通しているのは主にゴカイ科の生物(例:アオイソメ)であり、「ゴカイ」として流通しているのはシロガネゴカイ科などの生物(例:イシゴカイ)です。この生物学的な違いが、これから解説する様々な特性の差を生み出しています。

最も大きな違いは、繰り返しになりますが「体のサイズと硬さ」です。これが魚の捕食スタイルと直結します。

【完全版】アオイソメ vs イシゴカイ 詳細比較表

釣り餌としての観点から、両者の違いをより詳細に比較してみましょう。

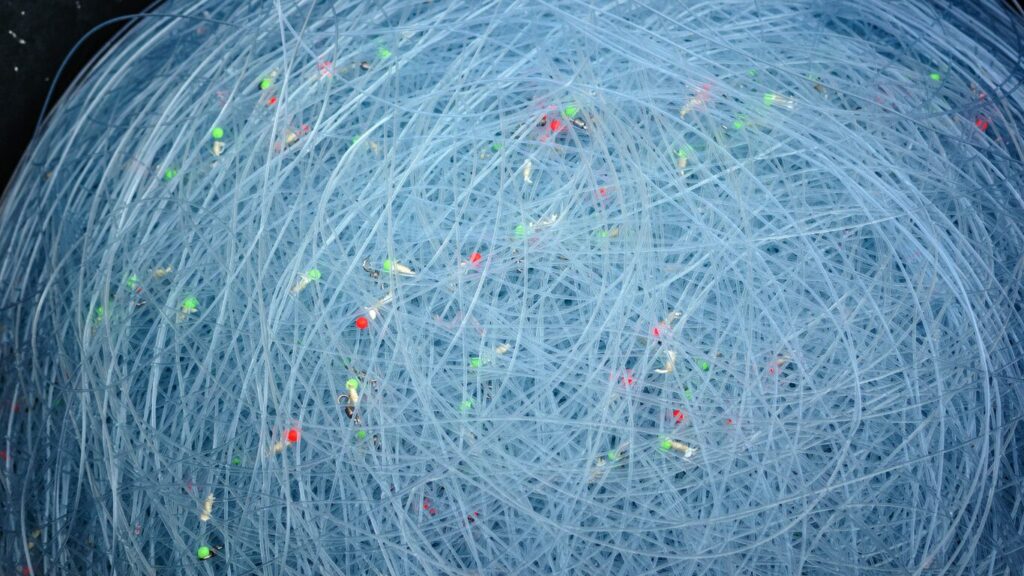

| 特性 | アオイソメ(青イソメ) | イシゴカイ(石ゴカイ、別名:ジャリメ) |

|---|---|---|

| 平均的なサイズ | 太く、長く(10~15cm程度) 個体差が大きい |

細く、短い(5~7cm程度) サイズが比較的均一 |

| 体表の硬さ | 非常に柔らかく、千切れやすい | ハリがあり、比較的硬い |

| アピール力 | ◎(非常に高い) 体液の匂いが強く、太いため存在感がある。 夜間に発光する種類もいる。 |

○(穏やか) 動きは活発だが、サイズが小さいためアピールは控えめ。 |

| エサ持ち | △(悪い) 柔らかいため、エサ取りの小魚に突かれるとすぐになくなる。 |

◎(良い) 体が硬いため、小魚の猛攻にも耐えやすく、針に残りやすい。 |

| 主な対象魚 | スズキ、クロダイ、マダイ、アナゴ、カサゴ、メバルなど 口が大きく、吸い込むように捕食する魚。 |

キス、ハゼ、カレイ、カワハギ、ベラなど 口が小さく、ついばむように捕食する魚。 |

| 得意な釣り方 | ぶっこみ釣り、ウキ釣り、夜釣り | 投げ釣り、チョイ投げ、胴突き仕掛け |

| 価格帯 | 比較的安価 | アオイソメより1~2割程度高価なことが多い |

「アオイソメ」が選ばれる理由:ハイアピール戦略

アオイソメの最大の特徴は、その圧倒的なアピール力にあります。太い体は水中での存在感が抜群で、魚に発見されやすいです。また、柔らかい体からは魚が好むアミノ酸を豊富に含んだ体液が滲み出し、強力な匂いで広範囲から魚を寄せ付けます。特に夜釣りでは、種類によってはぼんやりと青白く発光(生物発光)するため、視覚的なアピールも加わります。

この特性から、アオイソメは「待ち」の釣りに非常に強いと言えます。ぶっこみ釣りのように、仕掛けを投入して魚が寄ってくるのを待つような釣り方では、その集魚効果が最大限に発揮されます。スズキやクロダイのような大型魚は、餌を丸ごと吸い込むように捕食するため、アオイソメの柔らかさはむしろ好都合なのです。

「イシゴカイ」が選ばれる理由:堅実性と対エサ取り戦略

一方、イシゴカイの真価は、その優れた「エサ持ち」と「食わせやすさ」にあります。体が硬く締まっているため、フグやベラ、小ダイといった「エサ取り名人」の猛攻にも耐え、本命の魚が食いつくまでの時間を稼いでくれます。また、何度も遠投を繰り返すシロギスの引き釣りでは、柔らかいアオイソメでは一投でボロボロになってしまいますが、イシゴカイなら数回の投入に耐えることができます。

さらに、口の小さいキスやハゼにとっては、細いイシゴカイは一口で吸い込みやすい絶好のターゲットです。太すぎるアオイソメでは、端だけをかじられてしまい、なかなか針掛かりしない「アタリはあるのに釣れない」という状況に陥りがちです。

覚え方のコツ:魚の口をイメージする

どちらの餌を選ぶか迷ったときは、釣りたい魚の「口の大きさ」と「食べ方」を想像してみてください。

- 大きな口で丸呑みするような魚(スズキなど)には… → 存在感のある太い「アオイソメ」

- 小さな口でついばむように食べる魚(キスなど)には… → 一口サイズの細い「イシゴカイ」

この基本原則を覚えておくだけで、餌選びの精度は格段に向上します。

【上級編】状況に応じた使い分けと合わせ技

もちろん、常にセオリー通りとは限りません。例えば、シロギス狙いでも、大型の個体ばかりが釣れる場所では、アピール力を高めるためにアオイソメの細い部分を使うことがあります。

逆に、クロダイ狙いでも、エサ取りが非常に多い状況では、イシゴカイを数匹束ねて針につける「房掛け」で対抗することもあります。

よくある失敗例⑧:キス釣りでアオイソメを使い、アタリばかりで釣れない…

原因:これは、餌のサイズがターゲットの口に合っていない典型例です。好奇心旺盛なキスは、大きなアオイソメにも果敢にアタックしてきます。しかし、口が小さいため全体を吸い込むことができず、端の方をかじっているだけ。その結果、竿先にはブルブルと心地よいアタリが伝わるものの、針のある部分まで食い込まず、針掛かりしないという状況が延々と続きます。

教訓:「アタリがある」ことは、魚がいる証拠です。しかし、「釣れない」のであれば、何かが間違っています。その際、まず疑うべきは「餌のサイズ」です。アオイソメを使っているなら、イシゴカイに交換する、あるいはアオイソメを非常に短く切って使うなどの調整をすることで、釣果が劇的に改善することがあります。

イソメとゴカイは、似て非なる、それぞれに明確な役割を持ったスペシャリストです。両者の特性を深く理解し、その日の状況やターゲットに応じて的確に選択、あるいは組み合わせて使うことで、あなたの釣りはより戦略的で、豊かなものになるでしょう。次のセ-クションからは、いよいよ具体的な保存の実践テクニックについて、さらに深掘りしていきます。

余ったイソメの保存、生きたまま行うコツ

- 余ったイソメはどうすればいい?飼育は可能?

- 1日の保存でもイソメに海水は必要?

- 長期保存は青イソメを塩漬けに

- イソメを海に捨てるのは避けるべき

- 青イソメ養殖場は国内にある?

- イソメの保存、生きたままの総まとめ

余ったイソメはどうすればいい?飼育は可能?

釣行を終え、エサ箱の中に残ったイソメたち。これをどう扱うべきか、という問題は、次回の釣行予定やイソメの状態によって、とるべき最善の選択肢が異なります。結論として、選択肢は大きく分けて「短期保存」「長期加工保存」「飼育(ストック)」の3つに分類されますが、このうち一般の釣り人にとって現実的なのは、最初の2つです。

「飼育」という言葉には魅力的な響きがありますが、これには相応の設備投資と専門知識が不可欠です。このセクションでは、まず現実的な対処法をフローチャート形式で整理し、その上で「飼育」の具体的な方法とその難易度について、専門的な観点から詳しく解説します。

【実践ガイド】余ったイソメの運命を決める判断フローチャート

帰宅したら、まずイソメの状態と次の釣行予定を確認し、以下のフローに沿って最適な対処法を決定しましょう。

Step 1: イソメの状態をチェック

まず、弱っている個体や千切れた個体がいないかを確認します。

- ほとんどが元気な場合 → Step 2 へ

- 半数以上が弱っている、または死骸が混ざっている場合 → Step 3 の「長期加工保存」または「適切な廃棄」へ

(弱った個体を生かして保存しようとしても、「共倒れ」のリスクが非常に高いため、元気な個体まで失いかねません。この場合は、見切りをつけて加工保存に回すのが賢明です。)

Step 2: 次回の釣行予定を確認

元気なイソメを、いつ使う予定ですか?

- 2週間以内に釣りに行く予定がある場合 → 「短期保存」が最適

(本記事の前半で解説した、冷蔵庫の野菜室とエサ箱、バーミキュライトを活用した方法で保存します。これが最も鮮度を保てる、王道の方法です。) - 次の予定が未定、または2週間以上先の場合 → Step 3 へ

Step 3: 用途に応じた最終判断

長期戦に備えるための選択です。

- いつか使う時のためにストックしたい → 「長期加工保存」へ

(後述する「塩漬け」や「冷凍保存」などの方法で加工し、いつでも使える予備エサとしてストックします。) - 設備投資をしても良い、生態に興味がある → 「飼育(ストック)」に挑戦

(相応の覚悟と準備が必要です。詳細は下記で解説します。)

「飼育」の真実:それは趣味か、プロの領域か

「余ったイソメを自宅で飼育・繁殖させて、いつでも使えるようにしたい」という夢を抱く釣り人は少なくありません。しかし、ここで言葉の定義を明確にする必要があります。私たちが目指せるのは、あくまで現状の数を維持する「ストック(活かし込み)」であり、増やしていく「繁殖」は、個人レベルではほぼ不可能に近い領域です。

プロが行う「ストック」のシステムとは

釣具店や釣り堀で、大量のイソメが長期間活きているのは、彼らの生態に最適化された高度な生命維持装置があるからです。その心臓部が「生物ろ過システム」です。

専門用語解説:生物ろ過とは?

イソメは生きている限り、フンや粘液などの老廃物を排出し続けます。これらは水中で分解されると、極めて毒性の高いアンモニアに変化します。このアンモニアが水槽内に蓄積することが、イソメが死ぬ最大の原因です。「生物ろ過」とは、この有毒なアンモニアを、特定のバクテリア(硝化菌)の力を借りて、毒性の低い物質(最終的には硝酸塩)へと無害化していく仕組み全体を指します。

このシステムを家庭で再現するには、以下の設備が最低限必要となります。

- 水槽と底面フィルター:水槽の底に敷いた砂全体を、バクテリアの住処となる「ろ材」として機能させるための装置。エアーポンプで水を循環させ、砂の中に酸素を供給しつつ、老廃物をバクテリアに届けます。

- サンゴ砂などの底砂:バクテリアの定着面積を最大化し、水質を弱アルカリ性に保つ役割があります。

- 人工海水と比重計:イソメに適した塩分濃度(比重1.020前後)を正確に維持するために不可欠です。

- (夏場は)水槽用クーラー:水温を20℃以下に保つための装置。高価ですが、夏場の長期ストックには必須となります。

よくある失敗例⑨:金魚鉢とエアーストーンだけで飼おうとして全滅…

原因:これは「ろ過」の概念が抜け落ちている典型的な失敗例です。エアーストーン(ブクブク)は、水中に酸素を供給するだけで、毒物であるアンモニアは一切分解してくれません。最初は元気に見えても、数日後には水槽内が自身の排泄物から生じた毒で満たされ、中毒死してしまいます。

教訓:イソメの長期飼育(ストック)は、「酸素供給」と「毒物分解(ろ過)」が車の両輪です。どちらか一方が欠けても成り立ちません。

「繁殖」がほぼ不可能な理由

イソメの繁殖には、特定の水温の変化や月の周期(大潮など)といった複雑な環境要因が引き金となって起こる「生殖群泳」というプロセスが必要です。さらに、孵化した幼生は海中を漂うプランクトンであり、その育成には極めて微細な専用の餌と、高度な水質管理技術が求められます。これは、水産試験場や専門の研究機関レベルの設備と知識が必要な領域であり、個人の趣味の範疇で成功させるのは極めて困難と言わざるを得ません。

以上のことから、余ったイソメへの対処法としては、現実的な「短期保存」または「長期加工保存」を選択することを強く推奨します。次のセクションでは、短期保存の際に気になる「海水の使用」について詳しく解説します。

1日の保存でもイソメに海水は必要?

「たった1日、翌朝まで持てばいいだけだから、水まではいらないだろう」と考える方は少なくありません。この問いに対する答えは、「必須ではないが、使用することで鮮度に天と地ほどの差が生まれる」となります。

釣具店で渡される、湿ったバーミキュライトが入った状態でも、冷蔵庫の野菜室に入れれば1日程度は生きながらえさせることが可能です。しかし、それはあくまで「生存している」という最低限のレベル。私たちが目指すべきは、魚の捕食本能を最大限に刺激する「最高のコンディション」を維持することです。そのためには、たとえ短時間であっても、彼らの生命維持メカニズムの根幹に関わる「海水」の存在が極めて重要になるのです。

科学的根拠:なぜイソメにとって「真水」が猛毒なのか?

この問題を理解する上で鍵となるのが、「浸透圧(しんとうあつ)」という科学現象です。イソメを含む、海で生きる生物の体は、海水とほぼ同じ塩分濃度で満たされています。細胞の内側と外側(海水)の塩分濃度が釣り合っていることで、彼らは安定して生命活動を営むことができます。

しかし、もしイソメを真水(水道水など)に浸けると、浸透圧によって悲劇が起こります。

専門用語解説:浸透圧とは?

浸透圧とは、簡単に言えば「濃度の違う液体が隣り合った時に、薄い方から濃い方へ水が移動する力」のことです。例えば、きゅうりに塩を振ると水分が出てきますが、あれはきゅうりの細胞(塩分濃度が薄い)から、外側の塩(塩分濃度が濃い)へ水が引き寄せられる浸透圧の働きによるものです。

イソメを真水に入れた場合は、この逆が起こります。イソメの体内(塩分濃度が濃い)に向かって、外側の真水(塩分濃度がゼロ)が、細胞膜を通して怒涛のごとく流れ込みます。その結果、細胞は水を吸いすぎて風船のように膨張し、最終的には耐えきれずに破裂(細胞破壊)してしまうのです。これが、イソメが真水に触れると白っぽくふやけ、すぐに死んでしまう科学的な理由です。

【絶対にやってはいけない】水道水でイソメを直接洗う行為

よくある失敗例⑩:「イソメが汚れているから」と、善意で水道水を張ったボウルでジャブジャブと洗ってしまい、数分で全てのイソメを白くふやけた状態にしてしまった…。

原因と教訓:これは、イソメに対して浸透圧による大規模な化学的ダメージを与えていることに他なりません。イソメの洗浄や、保存容器の湿度維持に使う水分は、必ず塩分を含んだ水(海水または人工海水)でなければならない、と固く肝に銘じてください。

コンディションを最高に保つ「魔法の水」の作り方と使い方

では、どのようにして最適な「海水」を用意すれば良いのでしょうか。選択肢は主に3つあります。

選択肢①【ベスト】:釣り場の海水を汲んで持ち帰る

最も理想的なのは、イソメが実際に生息している環境の水、つまり天然の海水です。釣りが終わる際に、500mlのペットボトルなどに、できるだけ沖合のきれいな海水を汲んで持ち帰りましょう。これを霧吹きに入れ、保存容器内のバーミキュライトに吹きかければ、最高の保湿液となります。

選択肢②【ベター】:人工海水の素を使う

「海水を汲んでくるのは面倒…」という方には、観賞魚用の「人工海水の素」が非常に便利です。これを使えば、自宅でいつでも理想的な海水を作ることが可能です。

家庭でできる人工海水の作り方

- ペットボトルなどに水道水を入れ、市販の「カルキ抜き(塩素中和剤)」を数滴入れてよく混ぜます。(水道水に含まれる塩素はイソメにとって有害なため、この工程は必須です)

- 人工海水の素を、パッケージに記載されている規定量(一般的には水1リットルに対し35g前後)入れ、よく振って完全に溶かします。

- これで、天然海水とほぼ同じ成分の理想的な「魔法の水」が完成です。

一度作っておけば、冷蔵庫で保管することで長期間使用できます。釣行のたびに海水を汲む手間を考えれば、非常に効率的な投資と言えるでしょう。

選択肢③【緊急避難】:食塩で代用する

海水も人工海水の素もない、という緊急時の最終手段として、食塩で代用する方法もあります。ただし、これはあくまで「真水よりは遥かにマシ」というレベルであり、推奨される方法ではありません。

食塩水で代用する際の注意点

- 作り方:カルキ抜きをした水道水1リットルに対し、食塩(「食塩」または「並塩」と表示されたもの)を30~35g溶かします。

- リスク:食卓塩には、海水に含まれるマグネシウムやカルシウムといった必須ミネラルがほとんど含まれていません。また、塩の固結を防ぐための添加物が、イソメにどのような影響を与えるかは未知数です。あくまで短時間の、その場しのぎの方法と割り切ってください。

結論として、たとえ1日の保存であっても、少量の海水(または人工海水)をスプレーしてあげるだけで、イソメの浸透圧バランスは最適に保たれ、体力の消耗を最小限に抑え、ハリと潤いを維持することができます。

このわずかな手間が、翌日の釣り場でのイソメの動き、ひいては魚からの反応を、見違えるほど良くしてくれるのです。

長期保存は青イソメを塩漬けに

「次の釣行はいつになるか分からない」「弱ってきたイソメを無駄にしたくない」――そんな状況で絶大な効果を発揮するのが、先人の知恵とも言える保存技術、「塩締め(しおじめ)」です。これは、イソメを生きた状態から、数ヶ月から一年以上の長期保存が可能な「加工餌」へと昇華させるテクニック。正しく作られた「塩イソメ」は、生餌に勝るとも劣らない場面もあり、あなたの釣りの引き出しを確実に増やしてくれます。

このセクションでは、なぜ塩でイソメが長期保存できるのかという科学的原理から、誰でも最高の塩イソメが作れる具体的な手順、さらには釣果アップを狙う応用テクニックまで、徹底的に解説します。

なぜ塩で保存できる?食品科学から見る3つの原理

塩イソメが腐らない理由は、塩が持つ3つの強力な科学的作用に基づいています。これは、ハムや漬物など、人類が古くから利用してきた食品保存技術と全く同じ原理です。

原理①:浸透圧による「脱水作用」

最も重要な原理が、前項でも触れた「浸透圧」です。イソメの体内に高濃度の塩を作用させると、細胞の内側から外側へと水分が強力に引き出されます。生物の腐敗を引き起こす主犯であるバクテリアやカビなどの微生物は、活動するために「自由水」と呼ばれる水分を必要とします。この自由水を強制的に奪い去ることで、微生物が活動・繁殖できない砂漠のような環境を作り出すのです。

専門用語解説:水分活性(すいぶんかっせい)とは?

食品科学において、微生物が利用できる自由水の割合を示す指標を「水分活性(Water Activity, Aw)」と呼びます。水分活性が低いほど、微生物は繁殖しにくくなります。塩や砂糖を大量に加えることは、この水分活性を効果的に下げるための手段であり、塩イソメ作りは、まさにこの水分活性をコントロールする科学的な作業と言えます。

原理②:タンパク質の「変性作用」

塩分は、イソメの体を構成するタンパク質の構造を変化させる「変性」という作用を持っています。これにより、身がキュッと締まり、弾力のある硬さが生まれます。この作用のおかげで、塩イソメは生イソメに比べて格段に針持ちが良くなり、遠投しても千切れにくく、エサ取りの猛攻にも強いという、釣り餌としての大きなメリットが生まれるのです。

原理③:酵素の「失活作用」

イソメが死んだ後に起こる「自己融解」は、体内の酵素の働きによるものです。高濃度の塩分環境は、これらの自己融解酵素の働きを阻害し、活動を停止させる効果(失活)があります。これにより、死後変化を初期段階でストップさせ、腐敗の進行を根本から断ち切ることができるのです。

【完全手順】最高の塩イソメを作るためのパーフェクトガイド

自己流で作り、中途半端な出来栄えになるのを避けるため、以下の手順を忠実に守って作成してみてください。驚くほど高品質な塩イソメが完成します。

塩イソメ 作成手順

- 準備と洗浄:できるだけ元気なイソメを用意します。ボウルに海水(または人工海水)を入れ、その中でイソメを優しく泳がせるようにして、体表の汚れやバーミキュライトを洗い流します。

- 徹底的な水切り:洗浄後、キッチンペーパーを数枚重ねた上にイソメを広げ、上からも優しく押さえて、体表の水分を可能な限り完璧に拭き取ります。この工程が仕上がりを大きく左右します。

- 一次塩締め:タッパーなどの容器の底に、塩(精製塩で可)をまんべんなく敷き詰めます。その上にイソメが重ならないように並べ、上からイソメが完全に見えなくなるまで、「もったいないと思わず、たっぷりと」塩を振りかけます。

- 冷蔵庫で脱水:蓋をして冷蔵庫に入れ、半日~1日放置します。容器の底には、イソメから抜け出た水分が大量に溜まっているはずです。

- 二次塩締めと保存:イソメを取り出し、溜まった水分は全て捨てます。再度キッチンペーパーでイソメの表面を軽く拭き、新しい保存容器(ジップロックなど)に、新しい塩と共に入れます。これを冷凍庫で保存すれば、半年から一年以上、最高の状態でストック可能です。

【応用編】釣果を追求する!塩以外の加工保存バリエーション

基本の塩締めに加えて、さらなる釣果アップを狙うための様々なバリエーションが存在します。目的に応じて使い分けてみましょう。

| 加工方法 | 特徴と効果 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 砂糖締め | 砂糖の浸透圧で脱水する。塩よりも穏やかに水分が抜ける。 | 塩よりも柔らかく、しなやかな仕上がりになる。食い込みが渋い時に有効な場合がある。 | 塩よりもベタつきやすい。保存性は塩にやや劣る。 |

| 味の素®締め | 主成分のグルタミン酸ナトリウム(うま味成分)で締める。 | 魚が好むアミノ酸を添加することになり、強力な集魚効果が期待できる。 | コストが高い。単体よりも塩とブレンドして使うのが一般的。 |

| ニンニク漬け | 塩締め後、すりおろしニンニクやガーリックパウダーをまぶす。 | ニンニクの強烈な匂いで、特に嗅覚の鋭い根魚やクロダイへのアピール力が高まる。 | 家庭内での匂いの問題が深刻。腐敗しやすいため冷凍保存が必須。 |

よくある失敗例⑪:塩をケチったら、生臭い謎の物体ができてしまった…

原因:塩の使用量が絶対的に不足していたケースです。塩が少ないと、イソメの体内の水分を完全に抜ききれず、水分活性を十分に下げることができません。その結果、塩分に耐性のある一部の腐敗菌が活動してしまい、「腐敗はしていないが、完全に保存もできていない」という、生臭く、ぬめりのある状態になってしまいます。

教訓:塩イソメ作りにおいて、塩は「調味料」ではなく「化学薬品」と捉えましょう。目的は味付けではなく、脱水と殺菌です。レシピ通りではなく、常にイソメ全体を覆い尽くす量を、惜しみなく使用してください。

正しく加工された保存イソメは、あなたの釣りの強力な武器となります。生餌が手に入らない時の保険として、また、エサ取りが多い時の特効薬として、ぜひ常備しておくことをお勧めします。

イソメを海に捨てるのは避けるべき

釣りが終わり、エサ箱に残った数匹のイソメ。「もう使わないし、魚のエサになるだろうから海に還してあげよう」――この行為は、一見すると自然への配慮に満ちた、心優しい行動のように思えるかもしれません。しかし、生態学的な観点から見ると、この何気ない行動が、その海域の生態系に予測不能な影響を及ぼすリスクをはらんだ、避けるべき行為であるとされています。

このセクションでは、「なぜイソメを海に捨ててはいけないのか?」という問いに対し、単なるマナー論に留まらず、「外来種問題」と「遺伝子汚染」という、より深刻な科学的リスクの側面から、その理由を深く掘り下げて解説します。

リスク①:知らぬ間に加担する「外来種」の放流

私たちが釣具店で購入するアオイソメの大部分が、実は日本古来の在来種ではない、という事実をご存知でしょうか。安定供給とコストの観点から、現在、日本国内で流通しているアオイソメの多くは、中国や韓国といった海外の養殖場で生産されたものが輸入されています。

これはつまり、私たちが釣り餌として使っているイソメは、その海域にとっては「外来種」である可能性が極めて高い、ということです。

環境省の定義によると、「外来種」とは「過去あるいは現在の分布域の外へ人間によって導入された種、亜種、またはそれ以下の分類群」とされています。(参照:環境省「日本の外来種対策」)

「たった数匹放したくらいで、生態系に影響なんて出るはずがない」と考えるのは早計です。外来種問題の歴史は、常に「たった数匹」から始まっています。もし、放流されたイソメがその環境に適応し、繁殖を始めた場合、以下のような深刻な問題を引き起こす可能性があります。

- 競合:在来のゴカイ類などと、餌や生息場所を巡って競合し、在来種を駆逐してしまう。

- 捕食:在来の微小な生物を捕食し、生態系のバランスを崩す。

- 病原体の持ち込み:輸入されたイソメが、日本の在来種が免疫を持たない未知の病原体や寄生虫を持ち込み、蔓延させてしまう。

ブラックバスやアメリカザリガニの例を出すまでもなく、一度定着してしまった外来種を根絶するのは、ほぼ不可能です。釣り人として、意図せずして生態系のかく乱に加担してしまうリスクは、絶対に避けなければなりません。

リスク②:目に見えない脅威「遺伝的かく乱(遺伝子汚染)」

さらに深刻なのが、目には見えないレベルで進行する「遺伝的かく乱(いでんてきかくらん)」、通称「遺伝子汚染」のリスクです。

仮に、放流した輸入イソメが、その海域に生息する近縁の在来種と交雑(交配)してしまった場合、何が起こるでしょうか。生まれてくる子どもは、両方の遺伝子を受け継いだ「雑種」となります。この交雑が繰り返されることで、その地域が長い年月をかけて育んできた、独自の遺伝的特性を持つ在来種の血統が失われ、均一化された雑種の集団に置き換わってしまうのです。

これは、生物多様性の観点から見て、極めて大きな損失です。その地域特有の環境に適応進化してきた遺伝子が失われることは、二度と取り戻すことができません。例えば、特定の水温や塩分濃度に強いといった、その地域の在来種だけが持っていた貴重な特性が、未来永劫失われてしまう可能性があるのです。

釣り人の社会的責任と正しいマナー

以上の科学的リスクを鑑み、責任ある釣り人として取るべき行動はただ一つです。

「持ち込んだ餌は、責任を持って全て持ち帰る」

これは、外来種問題に限らず、釣り場を清潔に保つという基本的なマナーにも通じます。余ったイソメの対処法は、以下の通りです。

- 元気なイソメ:本記事で解説した方法で持ち帰り、次回の釣行のために適切に保存する。これが最も経済的かつ環境に優しい選択です。

- 死んだ、または弱ったイソメ:ビニール袋などに入れ、口をしっかりと縛って密閉し、他のゴミと一緒に必ず持ち帰ります。そして、各自治体が定めるルールに従って、家庭ごみとして処分してください。

「釣り場を去るときは、来たときよりも美しく」。この精神を全ての釣り人が共有し、実践することが、私たちが愛する釣りという文化と、その舞台である豊かな自然を未来へと継承していくために不可欠なのです。

よくある質問:「死んだイソメをコマセ(撒き餌)にするのは?」

死んだイソメを細かく刻んでコマセに混ぜて撒く、という行為についても、厳密に言えば推奨されません。理由は、水質汚染のリスクです。特に、魚の活性が低く、撒いた餌が食べ残されて海底に蓄積した場合、それはヘドロの元となり、水中の酸素を消費し、水質を悪化させる原因となります。コマセとして使用が認められているのは、基本的にアミエビやオキアミなど、そのために販売されている製品のみと考えるのが無難です。不要な有機物を海に投入することは、極力避けるべきでしょう。

私たちの何気ない一つの行動が、自然環境に与える影響は決して小さくありません。この問題を正しく理解し、責任ある行動を心がけることが、真の釣り人である証と言えるでしょう。

青イソメ養殖場は国内にある?

「これだけ多くの釣り人が使うのだから、当然、日本国内にも大規模な養殖場があるのだろう」――そう考えるのは自然なことです。しかし、その問いに対する答えは、多くの釣り人の予想を裏切るものかもしれません。結論として、2025年現在、一般の釣り餌市場に供給するための商業的な大規模アオイソメ養殖場は、日本国内には実質的に存在しません。

私たちが釣具店で日常的に手にしているアオイソメは、そのほとんどが海を渡ってきた「輸入品」なのです。このセクションでは、なぜ国産の養殖がビジネスとして成り立ちにくいのか、その背景にある経済的・環境的な要因を深掘りし、私たちの手元に届くまでの壮大なサプライチェーンについても解説します。

国産養殖を阻む「3つの壁」

日本国内でのアオイソメ養殖が商業的に普及しない背景には、乗り越えるのが極めて困難な「経済」「環境」「生態」という3つの高い壁が存在します。

壁①:経済的な壁(コスト競争力の問題)

最大の障壁は、やはりコストの問題です。現在、アオイソメの二大輸出国である中国や韓国では、広大な土地と豊富な労働力を背景に、極めて低コストでの大量生産が実現されています。

- 土地のコストと機会費用:イソメの伝統的な養殖には、広大な「干潟(ひがた)」のような環境が必要です。四方を海に囲まれた日本ですが、沿岸部の土地は工業用地や港湾、住宅地として利用価値が非常に高く、イソメ養殖のために広大な土地を確保することは、経済的な合理性(機会費用)の観点から非常に困難です。

- 人件費の差:イソメの養殖や収穫は、多くの工程で人手を必要とします。日本の人件費水準では、海外の生産コストに対抗できる価格を設定することは、現時点ではほぼ不可能です。

- 規模の経済:海外の養殖場は、何トンという単位で生産を行う「規模の経済」を活かして、単価を抑えています。日本の小規模な事業者がこれと同じ土俵で戦うのは、極めて難しいのが実情です。

壁②:環境的な壁(適地の減少)

かつて、日本の沿岸部にも豊かな干潟が広がっていました。しかし、高度経済成長期の埋め立てや護岸工事により、その多くが失われてしまいました。現存する貴重な干潟の多くは、生物多様性を守るための「自然保護区」に指定されており、商業的な養殖に利用することはできません。イソメ養殖に適した「未利用の広大な干潟」が、現在の日本にはほとんど残されていないのです。

壁③:生態的な壁(繁殖の難易度)

「干潟がないなら、陸上の水槽で養殖すれば良いのでは?」と考えるかもしれません。これは「陸上養殖」と呼ばれ、様々な魚介類で研究が進められています。しかし、イソメのライフサイクルは非常に複雑で、完全閉鎖環境下での人工繁殖は技術的なハードルが極めて高いとされています。

前述の通り、繁殖には特定の環境変化が引き金となる「生殖群泳」や、プランクトンである幼生の育成など、高度な管理技術が要求されます。魚のように「卵を産ませて、稚魚に餌を与える」という単純なプロセスではないため、商業ベースでの安定生産は未だ確立されていないのです。

はるばる海を越えてくるイソメ達の旅路

私たちが釣具店で支払う500円玉一枚の裏には、国境を越える壮大な物流、つまり「サプライチェーン」が存在します。

輸入アオイソメのサプライチェーン

- 生産・収穫:中国や韓国の広大な養殖場で育てられ、収穫されます。

- 梱包・空輸:鮮度を保つため、温度管理された特殊なコンテナに詰められ、航空便で日本の主要空港へと輸送されます。

- 検疫・通関:空港に到着後、病原体などがいないかを確認する検疫を受け、法的な輸入手続き(通関)が行われます。

- 国内流通:専門の卸売業者によって全国の釣具店へと配送され、ようやく私たちの元に届きます。

航空運賃の変動(燃油サーチャージ)や国際情勢、為替レート、あるいは感染症による物流の停滞などが、イソメの価格や品薄に直接影響するのは、このためです。

未来の展望:国産養殖の可能性はゼロではない

では、未来永劫、私たちは輸入に頼り続けるしかないのでしょうか。実は、小規模ながらも国内での養殖に向けた研究や挑戦も行われています。

特に、釣り餌としてではなく、マダイやクルマエビなどの養殖業で使われる「飼料」としてのゴカイ類の陸上養殖は、各地の水産試験場や大学で研究が進められています。これらの研究で培われた技術が、将来的に釣り餌用のイソメ養殖に応用される可能性はゼロではありません。

国産養殖が実現した場合のメリット

- 安定供給:国際情勢に左右されない、安定した供給が期待できる。

- 鮮度の向上:輸送時間が劇的に短縮され、より活きの良い状態で入手できる。

- バイオセキュリティ:外来種問題や未知の病原体の侵入リスクを根本から断ち切れる。

コストという最大の壁を乗り越える必要はありますが、技術革新によっては、いつか釣具店で「国産」の表示がついたアオイソメに会える日が来るかもしれません。しかし、それまでは、この貴重な輸入品であるイソメを大切に扱い、その価値を最大限に引き出すための保存技術が、私たち釣り人にとって不可欠なスキルであることに変わりはないでしょう。

イソメの保存、生きたままの総まとめ

ここまで、イソメを生きたまま保存するための様々な知識と技術について、科学的な根拠を交えながら詳しく解説してきました。単なる「エサ」としてではなく、一つの「生命」としてその生態を理解し、敬意をもって接することが、結果的に最高のコンディションを引き出し、私たちの釣果へと繋がっていきます。最後に、この記事で学んだ最も重要なポイントを、いつでも見返せるチェックリスト形式でまとめます。この要点を押さえておけば、もう余ったイソメの扱いに迷うことはなくなるでしょう。

【最終確認】イソメ保存の要点チェックリスト

- 余ったイソメの最適な保存場所は冷蔵庫の野菜室

- 野菜室は温度(5~8℃)と湿度が高くイソメの冬眠環境に適している

- イソメは高温と乾燥に極めて弱いため常温放置は絶対にしない

- 購入時の初期鮮度が保存期間を大きく左右する

- 弱ったり千切れた個体は「共倒れ」を防ぐため速やかに隔離する

- 体液はバクテリアを増殖させ環境を悪化させる

- 理想の保存容器は調湿作用のある木製のエサ箱

- 容器にはバーミキュライトなどを敷き海水で適度に湿らせる

- 水道水で直接洗うと浸透圧ショックで死んでしまうため厳禁

- 釣り場への移動はエアコンの効いた車内で行いトランクは避ける

- 長期保存する場合は塩を惜しみなく使って塩イソメに加工する

- 砂糖や味の素を使った応用的な加工方法も存在する

- 余ったイソメを海に放流するのは外来種問題のリスクがあるため避ける

- 流通するアオイソメのほとんどは輸入品であると認識する

- アオイソメとイシゴカイは対象魚や状況に応じて使い分ける戦略が重要

- 家庭での繁殖は極めて困難であり現実的なのは短期保存か加工保存

- 冷蔵庫に入れる際は必ず家族の理解と同意を得る

釣りは、自然という大きな舞台で生命と向き合う奥深い活動です。その入り口である「餌」の扱い一つをとっても、そこには知的好奇心をくすぐる科学と、実践的な知恵が詰まっています。

この記事が、あなたのフィッシングライフをより豊かで、充実したものにする一助となれば幸いです。