「今日の釣りは楽しかったけど、また青虫(アオイソメ)が余ってしまった…」。

釣りの後に、こう感じた経験を持つアングラーは少なくないでしょう。多くの方が悩むこの問題ですが、イソメを生きたまま上手に保存できれば、次の釣行ですぐに使えて非常に便利です。

しかし、具体的な保存方法となると、「イソメの保存方法として冷蔵庫は本当に有効なのか?」「砂虫も同じように冷蔵庫で保存できますか?」といった疑問が浮かびます。

青イソメをたった1日でも長く持たせるためには、海水での保存や厳密な温度管理が成功の鍵を握ります。そもそも青イソメは何日もつのか、そして青イソメの保存は何日まで可能なのか、その限界を知りたいと思うのは当然のことです。さらに、次の釣行まで期間が空く場合の青イソメの長期保存方法として、塩漬けや冷凍保存も有効な手段とされています。この記事では、こうしたアングラーが抱える様々な疑問に対し、単なる手順の解説に留まらず、科学的な背景やよくある失敗談も交えながら、専門的な視点から網羅的にお答えしていきます。

- 青虫を活き活きと保つ短期保存のコツ【基本編】

- 1年以上も可能な長期保存の方法【応用編】

- 保存成功率を格段に上げる専用アイテムと具体的な手順

- 初心者が陥りがちな失敗例と保存する際の重要な注意点

短期的な青虫の保存方法

- 青虫が余ったらどうすればいいですか?

- イソメや砂虫は冷蔵庫で保存できますか?

- イソメの保存方法は冷蔵庫が基本

- イソメを海水で保存するコツ

- イソメを生きたまま保存するポイント

- 青イソメの保存は1日以上可能

青虫が余ったらどうすればいいですか?

結論から申し上げます。釣行で余った青虫は、決して捨てずに適切に保存し、次回の釣りに最大限活用することを強く推奨します。これは単なる節約術に留まらず、あなたのフィッシングライフをより豊かで効率的なものに変えるための重要なテクニックです。

そもそも、なぜ多くの釣り人がエサを余らせてしまうのでしょうか。その背景には、「予期せぬ天候の悪化で早めに納竿した」「当日の魚の活性が低く、思ったよりエサを使わなかった」「初めての釣り場で必要なエサの量を見誤った」など、様々な理由が存在します。「もったいない」と感じるその気持ち、アングラーであれば誰もが共感できるものでしょう。

経済的メリットだけではない、保存がもたらす3つの価値

余ったエサを保存する行為は、一見すると地味な作業に思えるかもしれません。しかし、これには明確で大きな価値が存在します。

1. 経済的負担の軽減:

青虫は1パック500円前後が相場ですが、これは決して安い金額ではありません。仮に、月に2回釣りに行き、毎回その3割(約150円分)を余らせたとします。これを1年間続けると「150円 × 2回 × 12ヶ月 = 3,600円」もの金額になります。5年間では18,000円です。これは新しいリールやロッドの購入資金にもなり得る金額であり、この損失を防げるのは大きなメリットです。

2. 機会損失の防止(釣行機会の最大化):

「仕事が早く終わったから、夕まずめだけ狙いたい」「週末の予報が急に好転した」そんな時、手元に保存したエサがあれば、わざわざ釣具店に立ち寄る時間と手間を省き、すぐに釣り場へ向かうことができます。この「思い立ったが吉日」を実現できるフットワークの軽さは、釣果を伸ばす上で強力な武器となります。

3. 生命への敬意と環境配慮:

釣りエサといえども、青虫は一つの生命です。その命を最大限に活かし、無駄にしないという姿勢は、自然と向き合う釣り人として大切な心構えと言えるでしょう。不要な廃棄を減らすことは、環境負荷を低減する小さな一歩にも繋がります。

よくある失敗談:「とりあえず」が招く悲劇

ここで、初心者が陥りがちな失敗例を共有します。それは「釣行後、疲れているからとエサを車内や玄関に放置してしまう」ケースです。特に夏場の車内は、短時間で50℃を超える高温になります。青虫のようなデリケートな生き物は、このような環境ではひとたまりもありません。数時間後には異臭を放つ液体と化し、貴重なエサが無駄になるだけでなく、不快な後始末に追われることになります。釣りが終わった瞬間から「保存」は始まっている、という意識を持つことが失敗を避ける第一歩です。

あなたのスタイルに合わせた保存方法を選ぼう

適切に保存すれば、青虫は鮮度を保ったまま、あるいは便利な加工エサとして再利用することが可能です。重要なのは、ご自身の釣りの頻度やスタイルに合わせて、最適な保存方法を選択することです。

・短期保存(生きたまま冷蔵保存):

数日後や翌週末など、比較的すぐに次の釣行予定がある場合に適した方法です。イソメが持つ生命力と独特の動きを維持したまま、次回の釣りでも高い集魚効果を期待できます。

・長期保存(塩漬けにして冷凍保存):

次の釣行まで1ヶ月以上空く場合や、予備のエサをストックしておきたい場合に有効な方法です。加工の手間はかかりますが、1年以上の保存が可能になり、エサ持ちが良くなるというメリットも生まれます。

この記事では、これら両方の方法について、具体的な手順や成功のコツを余すところなく解説していきます。まずは、最も利用頻度の高い「短期保存」の世界から見ていきましょう。

イソメや砂虫は冷蔵庫で保存できますか?

はい、その疑問に対する明確な答えは「YES、イソメや砂虫は冷蔵庫で非常に効果的に保存可能」です。むしろ、特に暑い季節においては、常温で放置することと比較して、生存率を劇的に高めるための必須手段とさえ言えます。

「生きた虫を、食品と一緒の冷蔵庫に入れても本当に大丈夫なのか?」「寒さで凍え死んでしまうのではないか?」といった不安を感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、ご安心ください。その生物学的な理由と、なぜ冷蔵庫が有効なのかを理解すれば、自信を持って実践できるようになります。

なぜ低温環境が有効なのか?- 生物学的な視点

イソメや砂虫は、私たち人間のような恒温動物(体温を一定に保つ動物)とは異なり、変温動物に分類されます。これは、彼らの体温が周囲の環境温度に大きく依存し、それに伴って生命活動のレベル(代謝)が変動することを意味します。

・代謝の抑制:

気温が高い環境では、彼らの代謝は活発になり、盛んに活動します。これは同時に、体内に蓄えられたエネルギーを急速に消費している状態です。一方、冷蔵庫のような低温環境下に置かれると、彼らの代謝活動は極端に低下します。これは、エネルギー消費を最小限に抑える一種の「人工的な冬眠状態(休眠状態)」に近いものです。この状態を維持することで、彼らの寿命を人為的に延ばすことが可能になるのです。

・細菌の繁殖抑制:

また、高温多湿の環境は、イソメを弱らせる原因となる雑菌やバクテリアが繁殖しやすい条件でもあります。低温環境はこれらの微生物の活動も抑制するため、イソメが病気になるリスクを低減させ、衛生的な状態を保つ助けにもなります。

豆知識:なぜ「野菜室」がベストなのか?

冷蔵庫内でも、特に野菜室(約5℃~10℃)が最適な理由は、その「絶妙な温度設定」にあります。イソメにとって、5℃を下回る環境は凍死のリスクを伴い始め、一方で15℃を超えると思うように代謝が落ち切りません。多くの冷蔵庫の野菜室は、この「活動を鈍らせるには十分低く、凍死させるほどは低くない」という理想的な温度帯を安定して保つように設計されています。肉や魚を保存するチルド室(約0℃)やパーシャル室(約-3℃)では、イソメにとっては低温すぎてしまい、致命的なダメージを与える可能性が高いため、使用は避けるべきです。

砂虫(イシゴカイ)の保存について

キス釣りなどで多用される砂虫(イシゴカイ)も、アオイソメと同様にゴカイの仲間であり、基本的な生態は非常に近いです。したがって、砂虫もアオイソメと全く同じ方法で冷蔵庫での保存が有効です。

ただし、一点注意すべきは、砂虫はアオイソメに比べて体が細く、皮膚もデリケートである傾向が強いことです。そのため、乾燥による影響をより受けやすく、わずかな体液の漏れが全体の鮮度低下に繋がりやすいという特徴があります。砂虫を保存する際は、アオイソメ以上に丁寧な湿度管理を心がけ、弱った個体をこまめに取り除く作業が、成功率を高める鍵となります。

【最重要】ご家族への配慮と具体的な工夫

技術的な問題以上に重要なのが、ご家族や同居人への配慮です。前述の通り、虫エサの冷蔵保存は必ず事前に許可を得てください。その際、ただ許可を求めるだけでなく、相手の不安を解消するための具体的な工夫を提示することが、円滑なコミュニケーションのコツです。

- 完全密封と二重包装:フタ付きの専用エサ箱に入れた上で、さらにジップロックやビニール袋で包む「二重包装」を徹底し、臭いや体液が漏れないことを約束する。

- 定位置管理:冷蔵庫内の特定の場所(例:野菜室の隅)を定位置とし、他の食品に接触しないように管理する。

- 定期的な清掃:万が一にも庫内を汚さないよう、定期的にエサ箱の状態をチェックし、清潔に保つことを伝える。

こうした具体的な対策を示すことで、相手の心理的なハードルを下げ、理解を得やすくなります。

冷蔵庫がイソメの保存に有効である理由をご理解いただけたかと思います。しかし、「ただ入れれば良い」というわけではないことも事実です。次のセクションでは、イソメの生存率を最大限に高めるための、より具体的な冷蔵庫活用術について深掘りしていきます。

イソメの保存方法は冷蔵庫が基本

前述の通り、イソメを生きたまま短期間保存する場合、最も手軽で、かつ効果的な基本戦術は冷蔵庫の野菜室を活用することです。この方法が「基本」と呼ばれるのは、特別な専門機材や難しい知識を必要とせず、日本中のほぼ全ての家庭で再現可能でありながら、安定して高い保存効果を期待できる普遍性にあります。

しかし、「ただ冷蔵庫に入れれば良い」という単純な話ではないのが、この作業の奥深いところです。購入した時の簡易的なプラスチックパックのまま冷蔵庫に入れても、残念ながら数日で大半が弱ってしまいます。イソメの生命力を最大限に引き出し、一週間後でも元気な状態を維持するためには、彼らにとっての「快適な住環境」を冷蔵庫内に構築してあげる必要があります。ここでは、そのための具体的なアイテムと、プロが実践する手順を詳しく解説します。

成功率を格段に上げるための「三種の神器」

イソメの短期保存を成功させるために、ぜひ揃えておきたいアイテムが3つあります。これらは釣具店やホームセンターで手軽に入手できるものばかりですが、その効果は絶大です。

1. 木製のエサ箱

プラスチック製の容器ではなく、あえて木製のエサ箱を推奨するのには明確な理由があります。木材には「調湿作用」と呼ばれる、周囲の湿度が高い時には水分を吸収し、低い時には放出するという優れた性質があります。これにより、エサ箱の内部は急激な乾燥や過度な湿潤が緩和され、イソメにとってストレスの少ない安定した微気候(マイクロクライメート)が保たれるのです。特に、通気性と調湿性に優れた桐(きり)製のものが理想的とされています。

| 容器の種類 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 木製エサ箱 | ・調湿作用で環境が安定しやすい ・適度な通気性がある ・気化熱による冷却効果も期待できる |

・プラスチック製より高価 ・手入れを怠るとカビが生える可能性 |

| プラスチック容器 | ・安価で入手しやすい ・洗浄が容易で衛生的 |

・密閉すると酸欠になる ・結露しやすく、過湿になりがち ・通気孔の加工が必要な場合がある |

2. バーミキュライト

釣具店でイソメを購入した際、滑り止めや床材として入っている茶色や金色の粒がバーミキュライトです。これは蛭石(ひるいし)という天然鉱物を高温で焼成して膨張させたもので、園芸用の土壌改良材としても広く利用されています。無数に存在する微細な孔(あな)がスポンジのような役割を果たし、「保湿性(水分を保つ)」「吸水性(余分な水分や排泄物を吸収する)」「断熱性(急な温度変化を和らげる)」という、イソメの保存に理想的な3つの特性を兼ね備えています。いわば、イソメにとっての快適な「ベッド兼トイレ」と言えるでしょう。

3. カルキ抜きした水 or 海水

後述しますが、環境を整える際に少量の水分が必要になります。その際、水道水をそのまま使用するのは避けるべきです。水道水に含まれる塩素(カルキ)は、人間には無害な濃度ですが、エラ呼吸に近い形で皮膚呼吸を行うイソメのような生物にとっては、体表の粘膜にダメージを与える有害物質となり得ます。必ず、汲み置きするなどしてカルキを抜いた水か、可能であれば海水を使用してください。

生存率を最大化する5ステップの手順

上記のアイテムが準備できたら、いよいよ保存作業に入ります。以下の手順を丁寧に行うことで、イソメの生存率は格段に向上します。

- 【最重要】弱った個体の選別と除去:

まず、購入したイソメの中から、明らかに動きが鈍い個体、体が白っぽく変色している個体、千切れてしまった個体、すでに死んでいる個体を徹底的に取り除きます。この作業を怠ると、弱った個体が放出する体液やアンモニアが原因で、健康な個体まで次々と弱っていく「共倒れ」という最悪の事態を招きます。この選別作業が、保存の成否を分ける最も重要なステップです。 - エサ箱の準備(湿らせる):

木製のエサ箱を準備し、内側を霧吹きで軽く湿らせるか、固く絞った濡れタオルで拭き上げます。箱の表面がしっとりする程度で十分で、水滴が滴るほど濡らす必要はありません。 - 床材(バーミキュライト)を敷く:

湿らせたエサ箱の底に、バーミキュライトを敷き詰めます。量の目安は、イソメの体が半分ほど隠れる深さです。少なすぎると保湿や吸水の効果が薄れ、多すぎると通気性が悪くなる可能性があります。 - イソメを優しく移す:

選別した元気なイソメを、バーミキュライトの上に優しく移します。人間の体温もイソメにとっては高温のストレス源になり得るため、なるべく素手で長時間触らず、割り箸などを使って手早く作業を終えるのが理想です。 - フタをして野菜室へ:

最後にフタを閉め、冷蔵庫の野菜室で保管します。エサ箱のフタに通気孔がない場合は、キリなどで数カ所に空気穴を開けておくことを忘れないでください。イソメも呼吸をしているため、完全な密閉状態は酸欠を引き起こし、全滅の原因となります。

基本的な冷蔵保存の方法はこれで完璧です。しかし、ベテランのアングラーは、ここからさらに生存率を高めるための「もう一工夫」を加えています。次のセクションでは、その秘訣である「海水」の活用法について詳しく見ていきましょう。

イソメを海水で保存するコツ

基本的な冷蔵保存の方法をマスターしただけでも、イソメの生存率は大きく向上します。しかし、ここからさらに一歩踏み込み、彼らの生命力を最大限に引き出すための「プロレベルのコツ」が存在します。それが、少量の「海水」を戦略的に利用することです。

「なぜわざわざ海水を使う必要があるのか?」「ただの水ではダメなのか?」と感じるかもしれません。この一手間には、イソメの生態に基づいた明確な科学的根拠があり、これを理解し実践することで、保存期間と鮮度をもう一段階上のレベルへと引き上げることができます。

なぜ真水はNGで、海水がベストなのか?- 浸透圧の壁

この問いに答える鍵は「浸透圧(しんとうあつ)」という科学現象にあります。少し難しく聞こえるかもしれませんが、非常に重要なポイントなので、分かりやすく解説します。

・イソメの体と浸透圧:

イソメの体は、塩分やミネラルを一定濃度で含んだ体液で満たされています。彼らの皮膚は、水は通しますが塩分は通しにくい「半透膜」という性質を持っています。浸透圧とは、簡単に言うと「濃度の違う液体が隣り合った時、薄い方から濃い方へ水分が移動して、濃度を均一にしようとする力」のことです。

身近な浸透圧の例:ナメクジに塩

「ナメクジに塩をかけると縮む」という現象は、浸透圧の最も分かりやすい例です。ナメクジの体(濃い塩分濃度)の外側に、さらに濃い塩(個体)が付着すると、体内の水分が外の塩に向かって急速に移動します。これにより、ナメクジは体内の水分を失い、縮んでしまうのです。

・真水がイソメに与えるダメージ:

これをイソメに当てはめてみましょう。イソメの体(塩分濃度が高い)を、塩分濃度がほぼゼロの真水(水道水など)に浸すと何が起こるでしょうか。浸透圧の原理に従い、外側の真水が、濃度の高いイソメの体内に急速に侵入しようとします。これにより、イソメの細胞は水分で膨れ上がり、最終的には細胞が破壊されてしまいます。これが、真水に触れたイソメが致命的なダメージを受けるメカニズムです。釣り場でイソメを洗う際に、真水が入ったバケツに入れるのが厳禁とされるのはこのためです。

・海水がもたらす「安心感」:

一方で、海水はイソメの体液とほぼ同じ塩分濃度です。そのため、海水に触れても急激な水分の移動は起こりません。イソメは浸透圧を調整するために余計なエネルギーを使う必要がなく、非常に安定したストレスの少ない状態を保つことができます。これが、保湿に海水を使う最大の理由です。

海水の賢い使い方と注意点

海水が有効であることはご理解いただけたかと思います。しかし、その使い方は非常に繊細です。量を間違えれば、良かれと思ってやったことが逆効果になりかねません。

海水の準備方法

1. 現地で汲む(ベストな方法):

最も理想的なのは、釣行時にきれいな場所の海水をペットボトルなどに汲んで持ち帰ることです。河口付近や排水溝の近くは避け、なるべく透明度の高い沖向きの場所で汲むと良いでしょう。

2. 人工海水の素を活用する(便利な方法):

観賞魚用に市販されている「人工海水の素」を少量常備しておくのも非常に賢い方法です。これを使えば、いつでも手軽に最適な塩分濃度の海水を作ることができます。作成する際は、必ず商品の説明書に記載されている規定の濃度を守ってください。

注意:食塩水での代用は推奨しない

「食塩を水道水に溶かせば良いのでは?」と考えるかもしれませんが、これは推奨できません。海水には塩化ナトリウム(食塩)以外にも、マグネシウムやカリウムなど、イソメの生命維持に必要な様々なミネラルがバランス良く含まれています。食塩水ではこのミネラルバランスを再現できず、かえってイソメの体調を崩させてしまう可能性があるためです。

具体的な使用方法

使い方の鉄則は「与えすぎないこと」。目的はあくまで「適度な湿度を与える」ことであり、泳がせることではありません。

・霧吹きで軽くスプレーする:

用意した海水を霧吹き(スプレーボトル)に入れ、エサ箱の中のバーミキュライトに向けて2~3回、軽くスプレーするのが最も安全で効果的な方法です。イソメに直接吹きかけるのではなく、あくまで床材であるバーミキュライトを湿らせるイメージです。目安は、バーミキュライトの表面がしっとりと湿る程度。箱の底に水が溜まるような状態は、酸素不足でイソメを窒息死させる最悪の環境なので、絶対に避けてください。

この「海水による保湿」という一工夫を加えることで、イソメはより自然に近い環境でストレスなく過ごすことができます。次のセクションでは、これまで解説してきた「温度管理」と「保湿」の知識を統合し、イソメを生きたまま保存するための最終的な要点をまとめていきます。

イソメを生きたまま保存するポイント

これまで、イソメ保存の基本となる「冷蔵庫の活用」と、さらに一歩進んだ「海水の利用」について詳しく解説してきました。ここで一度、それらの情報を整理し、イソメを生きたまま元気に、そして一日でも長く保存するための2つの絶対的な核心ポイントについて、その理由と共に深く掘り下げていきましょう。この2つの要素は、いわばイソメ保存における車の両輪であり、どちらか一方が欠けても成功はおぼつきません。

最重要ポイント1:徹底した「温度管理」- 代謝を制する者は保存を制す

第一の核心は、言うまでもなく「温度管理」です。イソメは変温動物であるため、周囲の温度が彼らの生命活動のペース、すなわち新陳代謝の速度を直接的に決定します。この代謝速度をいかにコントロールできるかが、保存期間の長さを決める最大の要因となります。

・なぜ「10℃前後」が黄金温度なのか?

イソメの保管に最適な温度は10℃前後とされていますが、これには科学的な理由があります。この温度帯は、イソメが活動をほぼ停止し、エネルギー消費を最小限に抑える「休眠状態」に入るための理想的な環境です。

温度が高すぎれば(15℃以上)、代謝が十分に落ちず、体力を消耗し続けてしまいます。逆に、温度が低すぎれば(5℃以下)、体液が凍結し始め、細胞組織が破壊される「凍傷」のリスクが急激に高まります。冷蔵庫の野菜室が推奨されるのは、この繊細な「黄金温度帯」を最も安定して維持できる場所だからです。

よくある失敗談:クーラーボックスでの油断

冷蔵庫が使えない場合にクーラーボックスは有効な代替手段ですが、ここで多くの失敗が生まれます。最も多いのが「保冷剤の当てすぎによる凍死」です。良かれと思って強力な保冷剤をエサ箱に直接接触させると、局所的に温度が氷点下まで下がり、イソメはひとたまりもありません。これを防ぐには、必ず新聞紙やタオルを数枚挟んで、保冷剤がエサ箱に直接触れないようにする工夫が不可欠です。また、日中の釣行中も同様で、クーラーボックス内は意外と温度が上昇します。こまめに中の温度を確認し、保冷剤を交換するなどの配慮が求められます。

最重要ポイント2:適切な「保湿」- 乾燥は静かなる敵

第二の核心は「保湿」です。陸上で生活しているように見えるイソメですが、彼らの体表は常に粘液で湿っており、この湿った皮膚を通して呼吸(皮膚呼吸)を行っています。つまり、体表が乾燥することは、人間でいうところの「窒息」に近い、極めて危険な状態を意味します。

・なぜ「湿度」が重要なのか?

イソメの体は約80%以上が水分で構成されています。体表が乾燥し始めると、生命維持のために体内の水分を蒸発させて湿度を保とうとしますが、これは諸刃の剣です。体内の水分が失われ続ければ、脱水症状に陥り、やがては死に至ります。特に、乾燥しやすい冷蔵庫の中では、この「静かなる敵」である乾燥からいかにして彼らを守るかが重要になります。

・保湿の具体的な手法

そのための有効な手段が、これまで解説してきた「木製エサ箱の調湿作用」の活用と、「海水を含ませたバーミキュライト」の設置です。木製エサ箱が箱全体の湿度をマイルドに保ち、バーミキュライトがイソメのすぐそばで局所的な湿度を提供する。この二段構えの保湿体制が、理想的な環境を生み出します。繰り返しになりますが、保湿には必ず海水かカルキ抜きした水を使い、水の与えすぎは絶対に避けてください。「湿っている」状態はOK、「濡れている」状態はNGと覚えましょう。

2つのポイントの相乗効果

「温度管理」と「保湿」は、それぞれが独立しているわけではなく、互いに深く関連し合っています。例えば、適切な温度管理によってイソメの代謝が落ちると、排泄物の量も減り、バーミキュライトが汚れにくくなります。これにより、箱内の衛生環境が保たれ、保湿効果も長持ちします。逆に、適切な保湿がなされていると、イソメは乾燥のストレスを受けず、低温環境にもスムーズに適応できます。このように、両方のポイントを高いレベルで実践することで、初めてイソメの保存は成功へと近づくのです。

これらのポイントを押さえれば、あなたはもうイソメ保存の初心者ではありません。次のセクションでは、これらのテクニックを駆使した場合、具体的にどのくらいの期間、イソメを生かしておくことが可能なのか、その現実的な日数について解説します。

青イソメの保存は1日以上可能

これまでの解説を読んで、「思ったより手間がかかるな」と感じた方もいるかもしれません。しかし、その手間をかけることで得られるリターンは絶大です。適切な管理方法を実践すれば、青イソメは単に1日以上というレベルではなく、1週間から10日、コンディションが良ければ最大で2週間近く生きたまま保存することが可能になります。

「余ったイソメは、どうせ次の日には弱ってしまうものだ」という考えは、適切な保存方法を知らない場合の典型的な思い込みに過ぎません。科学的な根拠に基づいた環境を整えてあげることで、イソメが本来持つ生命力を最大限に引き出し、次回の釣行でも第一線で活躍できるコンディションを維持することができるのです。

保存期間に「幅」があるのはなぜか?寿命を左右する3つの要因

「1週間から10日」と保存期間に幅があるのはなぜでしょうか。これは、保存の成功率がいくつかの変動要因に影響されるためです。これらの要因を理解することで、より安定して長期の生存をさせることが可能になります。

1. 購入時の初期状態(鮮度):

言うまでもないことですが、保存を開始する時点でのイソメの鮮度と健康状態が、その後の寿命を決定する最大の要因です。人間で言えば、もともとの体力がどれだけあるか、という点に似ています。鮮度の良いイソメを選ぶ「目」を養うことは、保存術の第一歩と言えるでしょう。

鮮度の良いイソメを見分けるチェックポイント

- 体色とハリ:体色が濃く、みずみずしい光沢とハリがある個体は新鮮です。白っぽく変色していたり、ブヨブヨと柔らかくなっている個体は弱っている証拠です。

- 動きの活発さ:容器を軽く揺らした際に、素早く反応し、うねうねと活発に動くものが元気です。動きが鈍い、あるいはほとんど動かないものは避けましょう。

- 体の状態:体が千切れていたり、傷がついていたりする個体は、そこから体液が漏れ出し、弱りやすいため避けるのが賢明です。

釣具店でパック詰めのものを購入する際は難しいかもしれませんが、量り売りで購入できる場合は、ぜひこれらの点をチェックしてみてください。

2. 個体差と種類による差:

「アオイソメ」と一括りにされがちですが、実は輸入元(主に中国や韓国からの養殖個体)や養殖場の環境によって、その丈夫さには微妙な差が存在します。一般的に、体が太く大きい個体の方が体力があり、長期保存に向いている傾向があります。細い個体はデリケートで、わずかな環境変化でも弱りやすいです.。

3. 保存環境の「安定性」:

一度決めた保存環境を、いかに「安定」させ続けられるかも非常に重要です。特に、家庭用の冷蔵庫は開閉の頻度が高く、そのたびに庫内の温度がわずかに上昇します。この温度変化の繰り返しが、休眠状態にあるイソメにとって大きなストレスとなるのです。なるべく開閉の少ない時間帯に奥の方へ置く、頻繁に出し入れする食品とは離れた場所に置く、といった細やかな配慮が、保存期間の延長に繋がります。

よくある失敗談:放置による「共倒れ」の連鎖

「最初の数日は元気だったから大丈夫だろう」と油断し、数日間チェックを怠ることが失敗を招きます。元気そうに見えても、環境に適応できずに1匹、また1匹と徐々に死んでいく個体は必ず出てきます。前述の通り、死んだ個体を1匹でも放置すると、そこから放出される腐敗物質が環境を急激に悪化させ、健康な個体まで巻き込む「共倒れ」の悲劇を引き起こします。少なくとも2~3日に一度はフタを開けて生存確認を行い、死んだ個体や極端に弱った個体を速やかに取り除く作業は、長期保存において必須のメンテナンスです。

まずは「1週間後の釣行で使う」を目標に

これらのテクニックを駆使すれば、週末の釣行で余ったイソメを、翌週末の釣行で再び元気な状態で使用することは、決して難しいことではありません。これにより、釣行のたびにエサを買い足す手間とコストを大幅に削減できます。まずは「1週間後」を目標に保存にチャレンジし、慣れてきたら、より長い期間を目指してみると良いでしょう。あなたの釣りスタイルが、より経済的で自由度の高いものになるはずです。

さて、ここまではイソメを「生きたまま」保存する方法について解説してきました。しかし、もしあなたの次の釣行予定が1ヶ月、あるいはそれ以上先だとしたらどうでしょうか。その場合、これまでとは全く異なる発想の転換が必要となります。次の章では、イソメを1年以上という驚異的な期間保存することも可能な「長期保存術」の世界へとご案内します。

長期的な青虫の保存方法

- 青イソメは保存してから何日もつ?

- 青イソメの長期保存方法は?

- 青イソメの保存は塩漬けがおすすめ

- 青イソメの冷凍保存のやり方

青イソメは保存してから何日もつ?

ここからは、イソメの保存に関する考え方を180度転換させる「長期保存」の世界です。これまでの「いかに生かし続けるか」という生命維持の観点から、「いかに品質を劣化させずに保存するか」という、いわば食品保存の観点へとシフトします。そして、このアプローチの違いが、保存可能な期間に驚異的な差を生み出します。

結論から言えば、保存方法を「生きたまま」から「加工する」に切り替えることで、青イソメの保存期間は「最長約2週間」から「1年以上」へと劇的に飛躍します。

なぜ保存期間に天と地ほどの差が生まれるのか?

この圧倒的な差が生まれる理由は、腐敗の原因となる「水分」と「微生物の活動」をコントロールできるか否かにあります。

・「生きたまま保存」の生物学的な限界:

前章で解説した通り、生きたままの保存は、低温でイソメを休眠状態にさせてエネルギー消費を抑える延命措置です。しかし、彼らは何も食べていないため、蓄えられたエネルギーは少しずつですが確実に消費され続けます。細胞も老化し、やがては寿命を迎えるため、1~2週間が生物学的な限界となります。

・「加工して保存」の科学的アプローチ:

一方、後述する「塩漬け」などの加工方法は、腐敗の根本原因を科学的に取り除くアプローチです。塩の持つ強力な脱水作用(浸透圧)を利用して、イソメの体細胞から水分を強制的に抜き取ります。腐敗を引き起こすバクテリアやカビといった微生物は、活動するために水分を必要とします。その水分を奪い去ることで、微生物の活動を完全に停止させ、腐敗が起こらない状態を作り出すのです。これは、干物や漬物といった伝統的な食品保存技術と全く同じ原理です。

あなたの釣行スタイルで選ぶ、最適な保存方法

「生きたまま」と「塩漬け」、どちらの保存方法が優れているというわけではありません。それぞれに明確なメリットとデメリットが存在し、アングラー自身の釣行頻度やスタイルによって、その価値は大きく変わります。以下の比較表を参考に、ご自身にとって最適なのはどちらかを見極めてください。

| 比較項目 | 短期保存(生きたまま) | 長期保存(塩漬け) |

|---|---|---|

| 保存期間の目安 | 約1週間~2週間 | 約1年以上 |

| メリット | ・生命感溢れる動きと匂いで魚へのアピール力が最強 ・食い渋る魚やスレた魚に特に有効 ・加工の手間がかからない |

・圧倒的な保存期間で、いつでも予備エサがある安心感 ・身が締まり、フグなどのエサ取りに非常に強い ・針付けが容易で、遠投しても外れにくい |

| デメリット | ・長期保存は不可能 ・2~3日ごとのメンテナンス(生存確認)が必須 ・「共倒れ」による全滅リスクが常にある ・冷蔵庫のスペースと家族の理解が必要 |

・生きた動きがないため、アピール力が若干劣る場合がある ・塩漬けにするための初期の手間と時間がかかる ・冷凍庫のスペースが必要 |

| おすすめの アングラー像 |

・毎週のように釣りに行く人 ・手間をかけてでも最高の状態でエサを使いたい人 |

・釣行頻度が月1回以下の人 ・予備のエサを常にストックしておきたい人 ・エサ取りに悩まされている人 |

このように、両者の特性は明確に異なります。もしあなたの釣りが週末ごとのルーティンであれば、生きたままの保存で十分対応可能です。しかし、もし「次の休みはいつ取れるか分からない」「繁忙期は数ヶ月釣りに行けないこともある」というライフスタイルであれば、長期保存の技術を習得しておく価値は計り知れません。

次のセクションでは、この驚異的な保存期間を実現するための、最もポピュラーで効果的な長期保存方法について、具体的な手順を交えながら詳しく解説していきます。

青イソメの長期保存方法は?

次の釣行まで1ヶ月以上、あるいは半年、一年と期間が空いてしまう場合。そんな時に絶大な効果を発揮する長期保存方法。その答えは、「塩イソメ」に加工し、さらにそれを「冷凍保存」するというコンビネーション技術にあります。これこそが、数多くのベテランアングラーが長年の経験の中でたどり着いた、最も確実かつ信頼性の高い長期保存の王道テクニックです。

「塩イソメ」と聞くと、何か特別な薬品や難しい工程が必要なイメージを持つかもしれませんが、その実態は驚くほどシンプル。しかし、その効果は計り知れず、単に「長持ちするエサ」というだけでなく、元の生エサとは異なる特性を持つ、全く新しい「秘密兵器」へと生まれ変わるのです。

「塩イソメ」とは何か?- 生エサとワームのハイブリッド

塩イソメとは、その名の通り、塩を使ってアオイソメを塩漬け(脱水処理)したものです。このシンプルな加工により、イソメは以下のような劇的な変化を遂げます。これを理解することが、塩イソメを効果的に使いこなす第一歩となります。

塩イソメ化による3大メリット

1. 保存性の飛躍的向上(腐敗の完全停止):

これが最大のメリットです。前述の通り、塩の強力な脱水作用によってイソメの体内水分を抜き去ることで、腐敗の原因となる微生物の活動を完全にストップさせます。さらに、この状態のイソメを冷凍することで、化学的な変化(酸化など)の速度も極限まで遅らせることができます。「脱水(塩)」と「時間停止(冷凍)」という二重の保存ロックをかけることで、1年以上の驚異的な長期保存が可能となるのです。

2. 物理的強度の向上(驚異的な針持ち):

塩に漬け込む過程で、イソメの体を構成するタンパク質が変性し、組織の結合が強固になります。生のイソメが柔らかい「生麺」だとすれば、塩イソメはコシのある「乾麺」のような状態です。この結果、針に付けやすく、キャストの衝撃や魚のついばむようなアタリでも外れにくい、驚異的な「針持ちの良さ」が生まれます。特に、フグやベラ、カワハギといったエサ取り名人が多い釣り場では、この特性が絶大な効果を発揮します。

3. 摂餌効果の変化(うま味の凝縮と添加):

体内の水分が抜けることで、イソメが元々持っているアミノ酸などの「うま味成分」が凝縮されます。これにより、独特の集魚効果が生まれると考えられています。さらに、塩イソメの魅力は、加工の段階でアミノ酸(うま味調味料)やニンニクといった集魚効果のある成分を人為的に「添加」できる点にあります。自分だけのオリジナルチューニングを施せる、奥深い世界が広がっているのです。

塩イソメが真価を発揮する実戦シチュエーション

このユニークな特性を持つ塩イソメは、実戦において様々な場面でアングラーを助けてくれます。

・「エサ取り地獄」の突破口として:

生イソメなら一瞬で取られてしまうような状況でも、身が締まった塩イソメなら数分間、針に残り続けることがあります。本命の魚がエサを見つけるまでの、その貴重な「時間」を稼ぎ出すことができるのです。

・遠投釣りの信頼できる相棒として:

キスやカレイを狙う投げ釣りで、力いっぱいフルキャストしてもエサが千切れて飛んでいく心配がありません。海底でじっくりとアタリを待つ釣りにおいて、エサが確実に針についているという信頼感は、釣果に直結します。

・「あと一手」を支える保険として:

釣りの終盤、「時合いなのに生エサが尽きてしまった…」という絶望的な状況。そんな時、クーラーボックスの片隅に忍ばせた塩イソメが、最後のドラマを生み出す切り札になるかもしれません。

塩イソメの注意点とデメリット

もちろん、塩イソメは万能ではありません。そのデメリットも正しく理解しておくことが重要です。

- 「動き」によるアピールはゼロになる:当然ながら、生命活動は停止しているため、生エサ特有のうねるような動きはありません。魚の活性が極端に低く、動きにしか反応しないようなタフな状況では、生エサに分があることも事実です。

- 匂いの質が変わる:生のイソメが放つフェロモンを含んだ匂いとは異なり、「塩漬けにされたタンパク質」の匂いへと変化します。これが魚にとってプラスに働くこともマイナスに働くこともあります。

- 事前の準備が必要:思い立ってすぐに使える生エサとは違い、塩イソメは事前に作成しておく必要があります。計画的な準備が求められます。

塩イソメが持つ計り知れないポテンシャルと、その特性をご理解いただけたでしょうか。次のセクションでは、いよいよこの万能保存エサ「塩イソメ」の具体的な作り方を、誰でも失敗しないようにステップ・バイ・ステップで詳しく解説していきます。

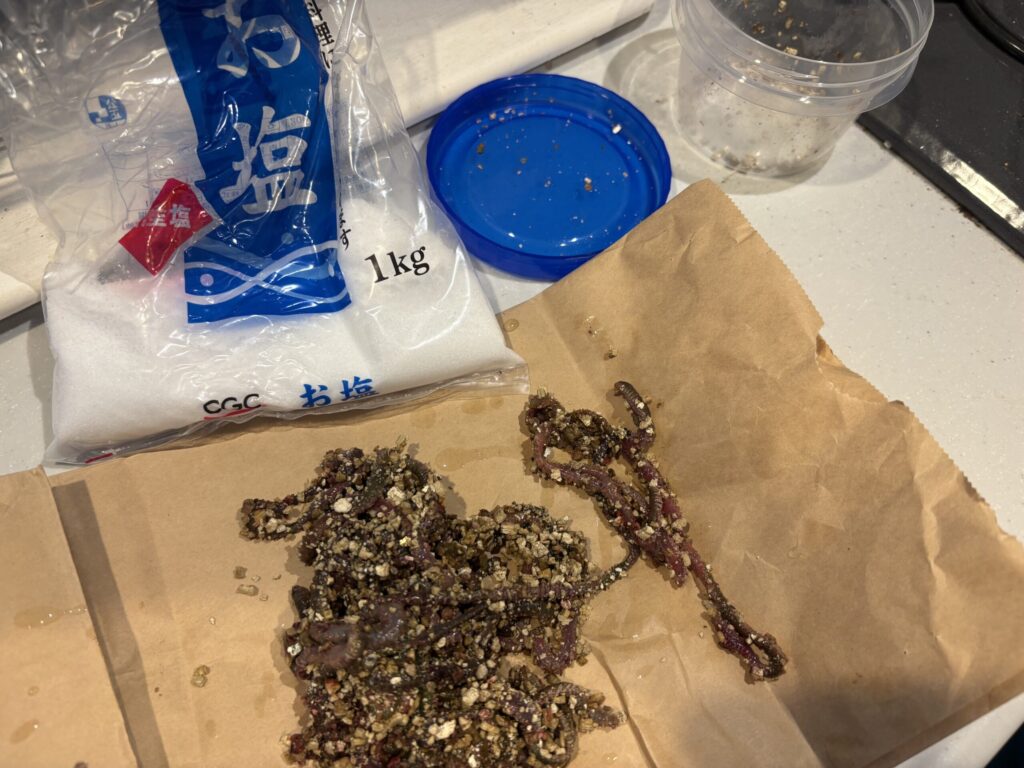

青イソメの保存は塩漬けがおすすめ

長期保存の世界へようこそ。その驚異的な保存期間と実用性を実現するための具体的な手法が、「塩イソメ(塩漬け)」の作成です。前章でそのポテンシャルを解説しましたが、このセクションでは、その具体的な作成方法を、誰が実践しても失敗しないよう、写真付きの料理レシピのように詳しく、ステップ・バイ・ステップで解説していきます。

「難しそう」「面倒くさそう」といったイメージは一度忘れてください。塩イソメの作成は、特別な道具や薬品を一切必要としない、非常にシンプルな作業です。例えるなら、魚の干物や野菜の漬物を作るのと似た、古くから伝わる食料保存の知恵そのもの。手順さえ正しく守れば、あなたもプロ級の高品質な保存エサを作り出すことができます。

塩イソメ作成のための「材料と道具」

まずは、作業を始める前に必要なものをすべて揃えましょう。ほとんどがご家庭にあるか、スーパーや100円ショップで簡単に手に入るものです。

【材料リスト】

- 余った青イソメ:できるだけ鮮度が良く、元気な個体を原料に使うことで、仕上がりの品質も向上します。弱りきってしまう前に加工を始めるのが理想です。

- 塩:食塩でも可能ですが、多くのベテランは粒子の粗い「粗塩」や「岩塩」を好んで使用します。ゆっくりと水分を抜くことができ、仕上がりが良くなると言われています。

- うま味調味料(任意):グルタミン酸ナトリウムを主成分とする市販の調味料(味の素など)。魚の摂餌を刺激するアミノ酸を添加し、集魚効果を高めるための秘密兵器です。

【道具リスト】

- ザルとボウル:イソメを洗浄する際に使用します。

- キッチンペーパーや新聞紙:脱水工程で出る水分を吸収させるために、大量に使います。厚手のキッチンペーパーがおすすめです。

- バットやトレー:イソメを広げて作業するためのものです。

- チャック付き保存袋:完成した塩イソメを冷凍保存するために使用します。

【完全手順】誰でもできる!絶品塩イソメの作り方

道具と材料が揃ったら、いよいよ作成開始です。各工程の意味を理解しながら、丁寧に進めていきましょう。

ステップ1:洗浄と選別 - スタートが肝心

まず、ボウルにザルを重ね、その中に余ったアオイソメを全て入れます。水道水を流しながら、手早くイソメを洗浄し、体に付着したバーミキュライトやぬめりを洗い流します。ここでのポイントは「手早く済ませる」こと。前述の通り、真水はイソメにダメージを与えるため、長時間水に晒すのは避けてください。洗浄しながら、死んでしまった個体や千切れた個体を取り除きます。洗い終えたら、ザルを振ってしっかりと水気を切りましょう。

ステップ2:一次脱水(塩締め) - 水分を抜き始める

バットなどの上にキッチンペーパーを3~4枚重ねて敷き、その上に水気を切ったイソメを広げます。イソメ同士がなるべく重ならないようにするのがコツです。広げたイソメの上に、塩を全体にまんべんなく振りかけます。量は「少し多いかな?」と感じるくらいで大丈夫です。このまま30分~1時間ほど放置します。すると、浸透圧によってイソメから水分が滲み出し、キッチンペーパーがびしょ濡れになるはずです。イソメの体が少し縮み、身が締まってきたのが分かります。

ステップ3:水分の拭き取り - 丁寧さが品質を決める

一次脱水が終わったら、滲み出た水分を新しいキッチンペーパーで丁寧に拭き取ります。イソメを優しく転がすようにして、体表についている水分と余分な塩を吸い取ってください。この工程を丁寧に行うことで、仕上がりのベタつきを防ぎ、サラッとした扱いやすい塩イソメになります。

ステップ4:本漬け(仕上げ) - 味付けと最終調整

新しい乾いたキッチンペーパーの上に、水気を拭き取ったイソメを再び広げます。ここで「仕上げの塩」を振りかけます。このタイミングで、うま味調味料を「塩7:うま味調味料3」程度の割合で混ぜたものを使うのがおすすめです。集魚効果を高めるための重要な工程です。ここでも全体に薄くまぶすように振りかけます。

ステップ5:乾燥・熟成 - 完成への最終段階

本漬けが終わったイソメを、そのまま風通しの良い日陰で数時間~一晩ほど乾燥させます。理想的な仕上がりは、表面がサラッとしていて、指でつまむとグミのような適度な弾力がある状態です。乾燥させすぎると硬くなりすぎてしまいますが、逆に乾燥が足りないとベタつきが残ります。お好みの硬さになったら完成です。

よくある失敗談とその対策

- 失敗例1:塩の量が少なすぎた

塩をケチってしまうと、脱水が不十分になります。これでは腐敗の原因菌が活動できる水分が残ってしまい、冷凍しても品質が劣化しやすくなります。塩は惜しまず使いましょう。 - 失敗例2:乾燥工程を省略した

脱水後の乾燥を省いてしまうと、表面にベタつきが残り、冷凍した際にイソメ同士がくっついて巨大な塊になってしまいます。使う時に一本ずつ剥がすのが大変になるため、乾燥工程は必ず行いましょう。

これで、あなただけのオリジナル「塩イソメ」が完成しました。驚くほど簡単だったのではないでしょうか。最後のセクションでは、この完成した塩イソメを1年以上持たせるための、正しい冷凍保存の方法について解説します。

青イソメの冷凍保存のやり方

お疲れ様でした。あなただけの最高の「塩イソメ」が完成しました。しかし、ここで満足してはいけません。この努力の結晶を、1年後でも最高のコンディションで使えるようにするための最終工程、それが「冷凍保存」です。この工程を正しく行うか否かで、長期保存後の品質に雲泥の差が生まれます。

「ただ袋に入れて冷凍庫に放り込むだけではダメなのか?」その通り、ダメです。雑な冷凍は「冷凍焼け」という現象を引き起こし、せっかく凝縮したうま味成分を損なわせ、イソメの身をスカスカにしてしまう原因となります。ここでは、食品冷凍の科学に基づいた、品質を最大限に維持するためのプロの冷凍技術を伝授します。

冷凍保存の成否を分ける「小分け」という最重要工程

冷凍保存において、最も重要かつ最初に行うべき作業が「1回の釣行で使う分量ごとに小分けにする」ことです。これを怠り、全ての塩イソメを一つの大きな塊として冷凍してしまうと、様々なデメリットが発生します。

なぜ「大袋での一括冷凍」はNGなのか?

- 品質劣化の連鎖:釣りに行くたびに、大きな塊を一度解凍し、必要な分だけ取り出して残りを再冷凍することになります。この「解凍と再冷凍の繰り返し」は、食品の品質を損なう最悪の行為です。温度変化によって氷の結晶が大きくなり、イソメの細胞組織を破壊してしまうため、使うたびに品質が劣化していきます。

- 利便性の低下:大きな氷の塊から、凍ったイソメを必要な分だけ剥がし取るのは非常に困難で、手間がかかります。

- 汚染のリスク:一度解凍したものを常温で扱うことで、雑菌が付着するリスクも高まります。

これらの問題を根本から解決するのが「小分け冷凍」なのです。

【完全手順】品質を1年間キープする冷凍術

以下の手順で冷凍すれば、あなたの塩イソメは最高の状態を長く保ち続けます。

ステップ1:1回分ずつに仕分ける

まず、完成した塩イソメを、ご自身の1回の釣行で平均的に使用する量に分けます。例えば、「半日のキス釣りならこのくらい」「夜の根魚狙いならこのくらい」といった具体的な使用シーンをイメージすると良いでしょう。分けたイソメは、それぞれ食品用ラップでぴったりと包みます。

ステップ2:空気を遮断し、酸化を防ぐ

ラップで包んだ塩イソメを、チャック付きの保存袋に入れます。ここでの最重要ポイントは「袋の中の空気をできる限り抜いてから封をする」ことです。袋の中に空気が残っていると、その中の水分がイソメの表面に付着して霜となり、乾燥や酸化の原因となる「冷凍焼け」を引き起こします。袋を閉じる前に、ストローなどを使って中の空気を吸い出すと、簡易的な真空パック状態を作ることができます。

プロの裏技:急速冷凍で品質をロックする

食品は、ゆっくり凍らせるよりも、短時間で急速に凍らせた方が、組織のダメージが少なく品質を高く保てます。ご家庭の冷凍庫でこれを実現する簡単な方法が、アルミホイルや金属製のトレーを活用することです。熱伝導率が高い金属の上に、パックした塩イソメを乗せて冷凍庫に入れることで、冷気が素早く伝わり、凍結までの時間を短縮できます。冷凍庫に急速冷凍機能が付いている場合は、ぜひ活用してください。

ステップ3:ラベリングで管理を徹底する

最後に、保存袋に油性マジックで「塩イソメ」という品名と、「作成した日付」を必ず記入しておきましょう。これにより、冷凍庫の中で他の食品と間違えるのを防ぎ、いつ作ったものかを一目で把握できます。複数の種類(例:ニンニク入りなど)を作った場合は、それも併記しておくと便利です。

使用時と再保存の注意点

・解凍方法:

使用する際は、特別な解凍は不要です。冷凍庫から出して、そのままクーラーボックスに入れて釣り場へ向かってください。釣り場に到着する頃には、外気温でほどよく自然解凍されています。

・もし余ってしまったら?:

一度解凍したものを再冷凍するのは品質劣化の原因となるため、基本的には推奨されません。しかし、釣行中ずっとクーラーボックスで低温管理されており、明らかに状態が良い場合に限り、その日のうちに帰宅してすぐに再冷凍すれば、もう一度くらいは使用できる可能性があります。ただし、品質が落ちることは覚悟の上で行ってください。

以上で、青イソメの保存に関する全ての技術解説は終了です。これであなたも、状況に応じて自在にエサを管理できる「イソメ保存マスター」です。最後に、この記事で学んだ全ての要点を振り返ってみましょう。

最適な青虫の保存方法の総まとめ

この記事では、余った青虫を無駄なく、かつ効果的に活用するための短期・長期の保存方法について網羅的に解説してきました。最後に、その全ての要点をリスト形式で振り返ります。このリストをブックマークしておけば、いつでも重要なポイントを確認できます。

- 釣行で余った青虫は、捨てずに保存することで経済的負担を軽減し、釣行機会を最大化できる

- 保存方法は、釣行頻度に合わせて「短期保存(生きたまま)」と「長期保存(加工)」を使い分けるのが賢明

- 短期保存は、冷蔵庫の野菜室(5℃~10℃)が最も手軽で効果的

- 保存には、通気性と調湿性に優れた「木製のエサ箱」の使用が理想的

- イソメの床材として「バーミキュライト」は保湿・吸水・断熱の役割を果たす

- 保存の成功は、開始時の「弱った個体の徹底的な選別」にかかっている

- 「共倒れ」を防ぐため、2~3日に一度は生存確認と死んだ個体の除去を行う

- 保湿には、浸透圧によるダメージがない「海水」か「カルキ抜きした水」を少量使う

- 水道水(真水)を直接使うのは、イソメにダメージを与えるため絶対に避ける

- 水の与えすぎは酸欠の原因になるため、「湿っている」程度に留める

- 適切な短期保存を行えば、1週間~10日程度は生きたまま保存が可能

- 釣行頻度が月1回以下の場合や、予備エサには「塩イソメ」での長期保存がおすすめ

- 塩イソメは、塩の脱水作用で腐敗を防ぎ、1年以上の長期保存を可能にする

- 塩イソメは身が締まるため、針持ちが格段に向上し、エサ取り対策に非常に有効

- 塩イソメの作成時には、うま味調味料を加えることで集魚効果の向上が期待できる

- 完成した塩イソメは、1回分ずつ小分けにしてラップで包み、チャック付き保存袋で冷凍する

- 冷凍する際は、袋の空気をしっかり抜き、「急速冷凍」を心がけることで品質劣化を防げる

- 冷凍保存した塩イソメは、釣り場への移動中に自然解凍して使用する

- 一度解凍したものの再冷凍は品質が落ちるため、基本的には推奨されない

- どのような方法であれ、生命への敬意を忘れず、エサを大切に扱う心が最も重要