「磯の王者」とも呼ばれる石鯛。

その力強い引きと風格から、多くの釣り人の憧れの的となっています。しかし、「石鯛釣りは敷居が高い」「サザエやウニといった専門の餌は高価で入手しにくい」と感じ、一歩を踏み出せずにいる方も少なくないでしょう。実は、その悩みはお近くのスーパーマーケット、特に「業務スーパー」で解決できるかもしれません。

この記事では、専門的な知見と数多くの実釣データに基づき、「石鯛の餌はスーパーで手に入るのか?」という疑問に明確な答えを提示します。

石鯛の最強の餌は何ですか?という核心的な問いから、石鯛の大好物は何か、そして具体的に石鯛が食べるものは何かを、その生態と共に深掘りして徹底解説。特に注目すべきは、業務スーパーのムール貝を石鯛釣りに活用する方法です。驚くべきコストパフォーマンスを誇るこの餌のポテンシャルを最大限に引き出す、石鯛へのムール貝の付け方のコツも写真付きで詳しくご紹介します。

この記事を読めば、石鯛釣りがもっと身近で、もっと楽しいものになりますよ^^

- スーパーで手に入る石鯛の代用餌の種類と科学的根拠

- 業務スーパーのムール貝を使った具体的な釣り方と釣果を上げる餌の付け方

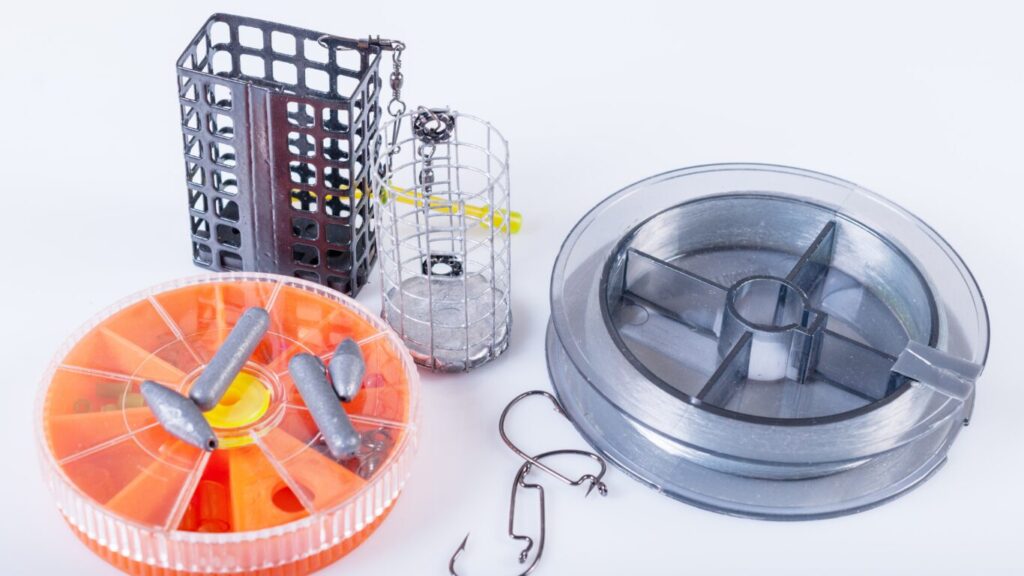

- 石鯛釣りに関するタックルや生態などの専門的なQ&A

- 代用餌のメリット・デメリットと、よくある失敗例を避けるための注意点

石鯛の餌はスーパーでも購入可能!代用品リスト

- 業務スーパーのムール貝は石鯛に有効

- 石鯛へのムール貝の付け方のコツ

- 石鯛の餌としてアサリもおすすめ

- 石鯛の餌にはイカも代用できる

- 業務スーパーの釣り餌にエビもある

- 石鯛の餌は安いで選ぶのも一つの手

- 石鯛の餌は通販でも購入可能

業務スーパーのムール貝は石鯛に有効

結論から申し上げます。業務スーパーで販売されている冷凍ムール貝は、単なる「代用餌」の域を超え、状況によっては専門餌をも凌駕するほどのポテンシャルを秘めた「S級の餌」です。本格的な石鯛釣りで伝統的に使われるサザエやウニに比べて圧倒的に安価でありながら、その実釣性能は数多くの釣り人によって証明されています。手軽に石鯛釣りを始めたい初心者から、餌代を抑えて釣行回数を増やしたいベテランまで、すべてのアングラーにとって最適な選択肢の一つと言えるでしょう。

なぜムール貝は石鯛をこれほどまでに惹きつけるのか?

ムール貝が石鯛に対して絶大な効果を発揮するのには、明確な科学的根拠があります。石鯛は非常に優れた嗅覚と味覚を持っており、水中に溶け出すアミノ酸の種類と濃度を敏感に感じ取ります。

魚を刺激する旨味成分

ムール貝には、魚の摂餌行動を促進するアミノ酸、特にグリシンやアラニン、そしてベタインといった旨味成分が豊富に含まれています。これらの成分が水中で拡散することで、石鯛の嗅覚を強烈に刺激し、広範囲から魚を寄せる効果(集魚効果)が生まれるのです。特に業務スーパーで扱われているボイル済みのムール貝は、加熱処理によってタンパク質が分解され、これらの旨味成分がエキスとして凝縮されています。これが、生のムール貝に勝るとも劣らない釣果を叩き出す大きな理由です。

さらに、石鯛の食性そのものがムール貝を好む理由を裏付けています。彼らは「癒合歯(ゆうごうし)」と呼ばれる、ペンチのように硬く一体化した特殊な歯を持っています。この歯で、岩に付着したフジツボやカラスガイといった硬い殻を持つ生物をバリバリと噛み砕いて捕食するのが彼らの日常です。つまり、ムール貝は彼らにとって極めて自然な食事であり、警戒心なく口を使う対象なのです。

実釣における「ボイル済み」の圧倒的アドバンテージ

「生の餌の方が良いのでは?」という疑問を持つ方もいるかもしれませんが、こと実用性においては、ボイル済みのムール貝には計り知れないメリットがあります。

- 身持ちの向上: 加熱によってタンパク質が適度に変性し、身が締まっています。これにより、生の貝に比べて格段に針持ちが良くなり、餌取りの猛攻にも耐えやすくなります。

- 準備の手軽さ: 既に加熱されているため、殻が非常に開きやすいです。特別なナイフ(オイスターナイフ)などがなくても、手やマイナスドライバーなどで簡単に殻を開けることができ、釣り場での手返しが格段に向上します。

- 保存性: 冷凍品であるため、長期保存が可能です。釣行予定に合わせて必要な分だけ解凍して使えるため、無駄がありません。

よくある失敗例:解凍のしすぎに注意!

安くて便利な冷凍ムール貝ですが、一つだけ注意点があります。それは「解凍のしすぎ」です。良かれと思って釣行前に全てのムール貝を解凍してしまうと、気温が高い日には身から水分(ドリップ)が大量に出てしまい、身が脆く、針持ちが極端に悪化することがあります。教訓として、クーラーボックスに保冷剤と一緒に入れておき、釣り場で使う分だけを少量ずつ自然解凍するのが、最高の状態で餌を使い続けるためのコツです。

驚異のコストパフォーマンスを比較する

以下の表は、一般的な専門餌と業務スーパーのムール貝のコストと特徴を比較したものです。その差は一目瞭然です。

| 餌の種類 | 価格(目安) | 入手しやすさ | 特徴・注意点 |

|---|---|---|---|

| サザエ・ウニ | 2,000円~5,000円/kg | 低い(釣具店で要予約) | 石鯛の大好物で餌取りに非常に強い。しかし価格は非常に高く、入手も困難な場合が多い。 |

| 赤貝 | 1,500円~2,500円/kg | 普通(大型釣具店) | 食いが良いとされる定番餌。むき身で扱いやすいが、それでも高価な部類に入る。 |

| 業務スーパーのムール貝 | 約300円~500円/500g | 非常に高い(全国の店舗) | 圧倒的な安さ。ボイル済みで扱いやすく、集魚効果も高い。初心者からベテランまで推奨できる。 |

このように、コストと入手のしやすさを総合的に判断すれば、業務スーパーのムール貝がいかに優れた選択肢であるかがお分かりいただけるでしょう。釣行回数を重ねたい方、家族や友人と気軽に楽しみたい方にとって、これほど心強い味方はありません。

石鯛へのムール貝の付け方のコツ

業務スーパーのムール貝が持つポテンシャルを100%引き出すためには、状況に応じた「餌の付け方」をマスターすることが不可欠です。石鯛釣りは、厄介な「餌取り」との戦いでもあります。フグやカワハギ、ベラといったゲストたちが、本命の石鯛が口にする前に餌をかすめ取っていくのです。ここでは、餌取りの種類や活性、狙うサイズに応じて使い分けるための、3つの実践的な付け方のコツを徹底的に解説します。

状況別テクニック1:【防御力重視】 餌取り対策の切り札「殻付き釣法」

釣り場に到着し、仕掛けを投入してすぐに餌がなくなってしまう。そんな高活性な餌取りに悩まされる状況で絶大な効果を発揮するのが、ムール貝の殻を付けたまま使う「殻付き釣法」です。これは、石鯛の強靭な歯でしか餌に到達できないようにすることで、小さな餌取りをシャットアウトする戦略です。

この釣法が特に有効なのは、以下のような餌取りです。

- ついばみ型:ベラ、スズメダイ、小型のカワハギなど、口が小さく、少しずつ餌をかじるタイプの魚。

- 吸い込み型:キタマクラなど、吸い込むようにして柔らかい部分だけを食べる魚。

具体的な付け方の手順は以下の通りです。

「殻付き釣法」の実践手順

- 殻を半分だけ開ける:まず、ボイル済みのムール貝の蝶番(ちょうつがい)の隙間に、マイナスドライバーやオイスターナイフを差し込み、ひねるようにして殻を半分だけ開きます。完全に二枚に分離させないのがポイントです。

- 針を仕込む:開いた殻の内部にある剥き身の、最も硬い部分である貝柱に針をしっかりと刺し込みます。針先が少し見える程度で構いません。

- ストッパーを入れる:殻が完全に閉じてしまわないように、小さな石の欠片や、他の貝殻の破片を隙間に挟み込みます。これにより、石鯛が中身の匂いを感知しやすくなります。

- (オプション)餌巻き糸で補強:最後に、「餌巻き糸」で殻全体をぐるぐると10回ほど巻きつけて固定します。これにより、キャスト時や着底時の衝撃で殻が開いてしまうのを防ぎ、防御力をさらに高めることができます。餌巻き糸は釣具店で入手できる木綿タイプや、伸縮性のあるウーリーナイロンタイプがおすすめです。

この釣法は、じっくりと腰を据えて大物を待ちたい時や、本命のアタリだけを集中して見極めたい時に非常に有効です。アタリが遠のくこともありますが、竿先を叩くような小さなアタリが消え、竿が一気に舞い込むような本アタリに繋がる確率が高まります。

状況別テクニック2:【アピール力重視】 本命に食わせる「剥き身釣法」

餌取りが少ない、あるいは石鯛の活性が高く、より積極的にアピールしたい場合には「剥き身釣法」が効果的です。殻を外すことで、ムール貝の旨味成分や匂いが水中へダイレクトに拡散し、強力な集魚効果を発揮します。

この釣法の鍵を握るのは、ムール貝の身の構造を理解し、適切な場所に針を刺すことです。ムール貝の身は、大きく分けて2つの部位から構成されています。

- 貝柱(白くて硬い部分):身を殻に固定している筋肉。繊維質で硬く、針持ちが非常に良い。

- 生殖巣や内臓(オレンジ色やクリーム色の柔らかい部分):旨味成分が豊富で、集魚効果の源となるが、非常に脆い。

よくある失敗例:キャスト切れ

初心者に最も多い失敗が、オレンジ色の柔らかい部分にだけちょこんと針を掛けてしまうことです。この状態では、仕掛けを投げた瞬間の遠心力に身が耐えられず、空中で餌が飛んで行ってしまう「キャスト切れ」が頻発します。必ず、次の手順で針を刺してください。

「剥き身釣法」の正しい手順

- まず貝柱を探す:剥き身の中心付近にある、白くて丸い硬い部分が貝柱です。

- 貝柱に針を刺し通す:針先を貝柱の中心にしっかりと刺し、貫通させます。ここが餌の土台となり、針からずり落ちるのを防ぎます。

- 柔らかい部分を縫い刺し:次に、オレンジ色の柔らかい部分を、針で縫うように2~3回通します。これにより、身がコンパクトにまとまり、アピール力を維持しつつ針持ちが向上します。

- アピール力を高める房掛け:魚の活性が高い時や、より目立たせたい時は、この手順で2~3個の身を同じ針に付ける「房掛け」が非常に効果的です。

状況別テクニック3:【応用編】 掛かりやすさを追求する「段差針仕掛け」

石鯛は、最初に硬い部分をかじってから、柔らかい部分を吸い込むように食べるなど、複雑な捕食行動をとることがあります。このような状況に対応し、フッキング率(針掛かりする確率)を極限まで高めるための応用テクニックが「段差針仕掛け」の活用です。

段差針仕掛けとは?

一本のハリス(針を結ぶ糸)に、長さを変えて2本の針を結んだ仕掛けのことです。ハリスの長さに1~2cmほどの差(段差)をつけます。市販品もありますが、フロロカーボンハリスの7号~10号程度の糸と、伊勢尼針の8号~12号程度の針があれば簡単に自作できます。

この仕掛けにムール貝を付ける際は、以下のように役割分担させます。

- 短いハリスの針:剥き身の貝柱(硬い部分)にしっかりと掛けます。これは餌を固定するアンカーの役割です。

- 長いハリスの針:柔らかい部分に軽く引っ掛けるか、縫い刺しにします。こちらは吸い込みアタリに対応する役割です。

この仕掛けを使うことで、石鯛がどの部分をどのようについばんでも、どちらかの針が口の中に掛かる確率が格段に上がります。特に、アタリはあるのに中々針掛かりしない、という食い渋りの状況で試す価値のあるテクニックです。

石鯛の餌としてアサリもおすすめ

ムール貝がスーパーで手に入る代用餌の「横綱」だとすれば、同じくスーパーや業務スーパーで安価に購入できるアサリは、変幻自在の技で相手を翻弄する「大関」のような存在です。ムール貝に比べて一粒が小さく、身が柔らかいという特徴がありますが、それを補って余りあるほどのメリットを備えており、多くのベテラン釣り師が状況に応じて使い分けています。

アサリが持つ独自の魅力と「五目釣り」への展開力

アサリの最大の魅力は、その圧倒的な集魚範囲の広さにあります。ムール貝が石鯛やコブダイといった貝類を主食とする大型魚に特に効果的なのに対し、アサリから出るエキスや匂いは、より多種多様な魚を惹きつけます。これは、アサリに含まれるアミノ酸の組成が、多くの魚にとって魅力的に感じられるためです。

この特性は、石鯛を本命としつつも、他の美味しい魚も狙える「五目釣り」へと展開する上で、非常に大きなアドバンテージとなります。

アサリで狙える多彩なゲストたち

- 高級魚:専門に狙う釣り人も多いカワハギや、美しい姿で人気のマダイ(真鯛)、磯の人気ターゲットであるチヌ(クロダイ)などが、アサリに好反応を示します。

- 根魚類:堤防や磯の定番であるカサゴやメバル、南方の魚であるハタ類もアサリが大好きです。

- その他:ベラ類、ウマヅラハギ、フグ類など、その日の海にいる様々な魚からのアタリを楽しむことができます。

「今日は石鯛のアタリが渋いな」と感じた時に、仕掛けを少しライトにしてアサリを付ければ、美味しいお土産を確保できる可能性がぐっと高まります。釣りの「引き出し」を増やし、どんな状況でも楽しむための保険として、クーラーボックスに常備しておく価値は非常に高いと言えるでしょう。

釣果を左右するアサリの付け方と応用テクニック

アサリを餌として使う上で最も重要なのが、その柔らかさをカバーし、アピール力を最大化する付け方です。代表的なのが「数珠掛け(じゅずかけ)」と呼ばれる方法です。

「数珠掛け」の基本手順

- 針の選定:アサリのサイズに合わせて、チヌ針の2号~5号や、グレ針の6号~8号といった、やや小さめで軸が細い針を選ぶと、身が崩れにくくなります。

- 硬い部分を探す:アサリの剥き身には、黒っぽい「ワタ(内臓)」の部分と、半透明で少し硬い「水管(すいかん)」や「貝柱」の部分があります。最初の1粒目は、この硬い部分に針をチョンと掛けます。

- 数珠のように通す:2粒目、3粒目と、同じように硬い部分に針を通し、数珠のように連ねていきます。針の大きさに応じて3~5粒ほど付けるのが一般的です。

- 最後の1粒で固定:最後の1粒は、針先を隠すようにワタの部分までしっかりと刺し込み、固定します。

この付け方により、水中での餌のボリュームが増してアピール力が高まるだけでなく、餌取りに1粒取られても、まだ針に餌が残っている状態を維持しやすくなります。

よくある失敗例:餌取りとのいたちごっこ

アサリを使った釣りで最も多いのが、「アタリはあるのに、合わせると餌だけがない」という状況です。これは、器用な餌取り(特にカワハギやフグ)が、硬い部分を避けて柔らかいワタの部分だけを瞬時に吸い取っているために起こります。この対策として、アタリがあった瞬間に即座に合わせる「電撃アワセ」を試みるか、後述する加工法で餌を硬くする工夫が必要です。

【応用テクニック】アサリを「締め加工」で強化する

餌取り対策として非常に有効なのが、アサリの身を塩やアミノ酸(うま味調味料)で締める「締め加工」です。やり方は簡単で、剥き身にしたアサリに塩やうま味調味料を軽く振りかけ、5分~10分ほど置くだけです。浸透圧によってアサリの身から余分な水分が抜け、身が硬く締まります。これにより、針持ちが劇的に向上し、餌取りに取られにくくなるだけでなく、旨味成分が凝縮されて集魚効果もアップするという、まさに一石二鳥のテクニックです。

アサリは、その弱点を理解し、適切な対策と工夫を施すことで、ムール貝にも劣らない強力な武器となります。特に魚の活性が高い日や、多彩な魚との出会いを楽しみたい日には、ぜひ試していただきたい餌です。

石鯛の餌にはイカも代用できる

ここまでは貝類を中心に解説してきましたが、スーパーの鮮魚コーナーにはもう一つ、石鯛釣りにおける「守護神」とも言うべき強力な代用餌が存在します。それがイカです。特にスルメイカやヤリイカの切り身は、貝餌とは全く異なる特性を持ち、特定の状況下では他のどんな餌よりも優れたパフォーマンスを発揮します。その最大の武器は、圧倒的な「餌持ち」の良さ、すなわち耐久力です。

なぜイカはこれほどまでに餌取りに強いのか?

イカの身が持つ驚異的な耐久性の秘密は、その筋繊維の構造にあります。イカの外套膜(一般的に「身」と呼ばれる部分)は、コラーゲンを豊富に含む強靭な筋繊維が緻密に組み合わさってできています。これにより、貝の身のような柔らかさとは対照的に、ゴムのような弾力性と強度を誇ります。

この特性は、特に歯が鋭い厄介な餌取りに対して絶大な防御力を発揮します。

イカが天敵となる餌取りたち

- フグ類(キタマクラ、クサフグなど):彼らの持つ鋭い歯は、柔らかい餌を瞬時に切り取ってしまいます。しかし、弾力のあるイカの身は簡単には切れず、かじり取ろうとしてもなかなか食べられません。結果として、餌が針に残り続ける時間が格段に長くなります。

- カワハギやウマヅラハギ:小さな口で餌の端をついばむのが得意な彼らにとっても、イカの身は厄介な相手です。簡単にはちぎり取れないため、諦めてしまうことも少なくありません。

ムール貝やアサリでは瞬時に餌がなくなってしまうような、餌取りの猛攻に晒される状況において、イカは「本命の石鯛が餌を見つけるまでの時間を稼いでくれる」という、極めて重要な戦略的役割を担うのです。

耐久性だけじゃない!イカが持つ「視覚」と「味覚」へのアピール力

イカの魅力は、単に硬いだけではありません。水中でのアピール方法が貝類とは根本的に異なります。

- 視覚へのアピール(動きと色):短冊状にカットされたイカの身は、潮流を受けるとヒラヒラと艶めかしく揺らめきます。この動きが、小魚や他の海洋生物の動きを模倣し、石鯛の捕食本能を視覚的に強く刺激します。特に水の透明度が高い状況では、匂いよりも先に「動き」で餌を見つけさせることが可能です。また、白い色は水中でもよく目立ち、アピール力向上に貢献します。

- 味覚・嗅覚へのアピール(成分):貝類ほどではありませんが、イカにも魚を惹きつけるアミノ酸やタウリンといった旨味成分が含まれています。貝餌にスレてしまった(見慣れて警戒している)石鯛に対して、異なる匂いと味のプロファイルを持つイカを投入することで、今まで口を使わなかった個体が反応してくるケースも多々あります。

つまりイカは、防御力(餌持ち)と攻撃力(アピール力)を高いレベルで両立させた、非常にバランスの取れた餌なのです。

スーパーでのイカの選び方から付け方までの実践ガイド

スーパーでイカを選ぶ際は、刺身用の新鮮なものでも、加熱用の冷凍ものでも構いません。スルメイカが最も身が硬くおすすめですが、ヤリイカやロールイカでも十分使えます。

イカの餌の準備と付け方

- カットする(短冊切り):イカの身を、幅1cm、長さ5cm~7cm程度の短冊状にカットします。この時、必ず皮を剥がさずに「皮付き」のままカットしてください。皮の部分が最も硬く、餌持ちを飛躍的に向上させます。

- 針に付ける(状況に応じて):

- チョン掛け:餌取りが少ない状況で、動きを最大限に出したい場合は、短冊の先端に針を1回だけ通す「チョン掛け」がおすすめです。

- 縫い刺し:餌取りが多い状況では、短冊の真ん中あたりを、針で2~3回縫うように通す「縫い刺し」にします。これにより、格段に餌が外れにくくなります。

よくある失敗例:餌が硬すぎて針掛かりしない

イカの餌持ちの良さを追求するあまり、分厚く大きな短冊を付けてしまうと、逆効果になることがあります。アタリがあって竿先が揺れても、石鯛が硬いイカを噛んでいるだけで、肝心の針が口の中まで吸い込めていないのです。これでは何度合わせても針掛かりしません。教訓として、餌のサイズは欲張らず、針のフトコロ(針先から軸までの幅)が隠れない程度の大きさに調整し、必ず針先が少し露出する(針先を出す)ように付けることが重要です。

貝餌で心が折れそうになった時、この「守護神」の存在を思い出してください。クーラーボックスに一杯のイカを忍ばせておくだけで、あなたの釣りの戦略は格段に広がるはずです。

業務スーパーの釣り餌にエビもある

ムール貝の「攻撃力」、イカの「防御力」に加え、スーパーで手に入る餌の布陣には、多彩な攻めを可能にする「万能選手(オールラウンダー)」が存在します。それが、業務スーパーの冷凍コーナーでもおなじみのエビです。専門的に石鯛だけを狙う場合、第一選択肢にはなりにくいかもしれませんが、その圧倒的な対応魚種の広さから、釣りの戦略に柔軟性と深みをもたらす「ジョーカー」のような存在になり得ます。

なぜエビは魚にとって「ご馳走」なのか?

エビが多くの魚にとって抗いがたい魅力を持つ理由は、彼らの食生態系における基本的な位置づけにあります。エビは、多くの肉食魚にとって日常的に捕食している「基本食」の一つです。そのため、魚はエビに対して強い関心を示し、警戒心なく口を使いやすい傾向があります。

その魅力は成分からも裏付けられます。

- 豊富なアミノ酸:エビのプリプリとした身には、グリシンやアルギニンといった魚が好むアミノ酸が豊富に含まれています。

- 甲殻類の香り:エビの殻には「キチン質」や、あの独特の赤い色素である「アスタキサンチン」が含まれており、これらが水中で独特の匂いを放ち、魚の嗅覚を刺激します。

この「身」と「殻」が持つ複合的なアピール力こそが、エビが万能餌と呼ばれる所以です。石鯛はもちろんのこと、特に根魚(ロックフィッシュ)やマダイ(真鯛)に対しては、特効餌と言えるほどの効果を発揮することがあります。

エビで狙える、嬉しい高級ゲストたち

エビを餌に使うことで、本命の石鯛以外にも多彩な魚種との出会いが期待できます。まさに「五目釣り」の真骨頂です。

- 高級根魚:磯や堤防の底付近に潜むアカハタやオオモンハタといったハタ類、そして大型のカサゴはエビが大好きです。

- 海の女王:美しい魚体のマダイは、船釣りでエビ餌が多用されることからも分かる通り、大好物の一つです。

- 磯の人気者:チヌ(クロダイ)もエビには目がありません。石鯛狙いの仕掛けに思わぬ大物が掛かることも。

業務スーパーでのエビの選び方と実践的な使い方

業務スーパーでは多種多様な冷凍エビが販売されていますが、釣り餌として使うなら「殻付き」のものを選ぶのが大原則です。殻が餌持ちを助け、匂いの拡散にも貢献してくれます。「殻付きバナメイエビ」や「ブラックタイガー」などが、サイズ感、価格ともに手頃でおすすめです。

1. 準備:解凍と殻の処理

解凍方法はムール貝と同様、クーラーボックス内で使う分だけを自然解凍するのが理想です。準備の際に重要なのが殻の処理方法です。

- 基本形(尾残し):頭を取り、尻尾の一節と尾羽だけを残して、胴体の殻を全て剥きます。最も一般的で、魚の食い込みが良い方法です。

- 応用形(腹側だけ剥く):頭を落とした後、腹側の足と一緒に殻だけを剥ぎ取ります。背中側の硬い殻を残すことで、アピール力を維持しつつ、餌持ちを向上させることができます。

2. 付け方:エビの姿勢が釣果を分ける

エビを針に付ける際は、水中での姿勢が不自然にならないようにすることが重要です。

- 尾羽から刺す方法:最も簡単で餌持ちが良い方法です。尻尾の尾羽の付け根あたりから針を刺し入れ、エビの腹側に沿って針先を抜きます。

- 背中から刺す方法(縫い刺し):エビの自然なカーブに沿うように、背中側から針を刺し、数節分を縫うようにして固定します。キャスト時の身切れに強く、遠投にも向いています。

よくある失敗例:餌の回転による「糸ヨレ」

特に初心者に多い失敗が、大きすぎるエビをまっすぐに針に刺してしまうことです。この状態で仕掛けを投入・回収したり、潮流を受けたりすると、エビがプロペラのようにクルクルと回転してしまいます。これが、道糸やハリスがねじれてしまう深刻なトラブル「糸ヨレ」の最大の原因です。教訓として、エビは必ず自然な丸い姿勢を保つように針に刺すこと。大きすぎる場合は、頭側と尻尾側の半分にカットして使うと、回転を防ぎ、手返しも増えて一石二鳥です。

戦略的「ジョーカー」としてのエビ

エビは、以下のような状況で投入することで、その真価を発揮します。

- パイロットベイトとして:初めての釣り場で、まずどんな魚がいるかを探る際に最適です。何かしらの魚からの反応を得やすく、その日の海の状況を判断するのに役立ちます。

- 状況を打破したい時に:貝餌やイカで全くアタリがない、いわゆる「沈黙の時間」に投入することで、今まで反応しなかった魚のスイッチを入れるきっかけになることがあります。

本命の石鯛だけをストイックに追い求めるのも一つのスタイルですが、時にはエビというジョーカーを使い、海との対話を楽しむことで、思わぬ大物や美味しいゲストとの出会いが待っているかもしれません。

石鯛の餌は安いで選ぶのも一つの手

石鯛釣りが「王者の釣り」「大人の釣り」と称される背景には、その道具や渡船代だけでなく、「餌代の高騰」という現実的な問題が大きく横たわっています。一日数キログラムを使用することも珍しくないサザエやウニは、釣行一回あたりの費用を数千円、時には一万円以上も押し上げる要因となります。しかし、ここで発想を転換し、あえて「安い餌」を戦略的に選択することは、単なる妥協ではなく、むしろ釣果への近道となり得る、非常にクレバーな一手なのです。

「高い餌=釣れる」という幻想からの脱却

まず、石鯛釣りのコスト構造を具体的に見てみましょう。以下は、伝統的な高級餌を使用した場合と、スーパーの安価な餌を使用した場合の、1日の釣行における餌代のシミュレーションです。

釣行1回あたAたりの餌代比較シミュレーション

※離島への渡船などを利用し、1日(約8時間)釣りをすることを想定。

| 項目 | 伝統的な高級餌プラン | スーパー活用プラン | 差額 |

|---|---|---|---|

| 付け餌 | サザエ 3kg (約2,500円/kg) = 7,500円 | 業務スーパーのムール貝 3kg (約600円/kg) = 1,800円 | 約8,700円 |

| 撒き餌 | 冷凍ウニガラブロック 1個 = 3,000円 | 使用済みのムール貝の殻(無料) + α = 0円~ | |

| 合計 | 約10,500円 | 約1,800円 | - |

※価格は時期や地域により変動します。あくまで一例です。

ご覧の通り、餌の選択を変えるだけで、1回の釣行で1万円近い差額が生まれることもあります。この差額があれば、もう2~3回、あるいはそれ以上、釣りに挑戦することが可能になります。特に釣りを始めたばかりの初心者にとっては、高価な餌への投資が心理的なプレッシャーとなり、釣りを心から楽しめない原因にもなりかねません。

安い餌がもたらす、3つの戦略的アドバンテージ

コスト面でのメリットは一目瞭然ですが、安い餌を選ぶことの真価は、むしろ釣り方そのものに現れる「戦略的なアドバンテージ」にあります。

- 圧倒的な「手返し」の向上:

「手返し(てかえし)」とは、仕掛けを投入し、回収し、再び投入するまでの一連のサイクルの速さのことです。1個数百円もするサザエを餌にしていると、「まだ餌が残っているかもしれない」「もう少し待てば大物が…」という心理が働き、どうしても回収をためらいがちです。しかし、1個数円のムール貝であれば、アタリがなければ10分で見切りをつけて回収し、新しいフレッシュな餌に付け替えて再投入、というサイクルを躊躇なく行えます。釣果は「水中に仕掛けがある時間」と「投入回数」に比例します。安い餌は、この最も重要な基本原則を実践するための強力な武器となるのです。 - 臆することのない「攻めの釣り」の実践:

石鯛は、岩礁のスリットや根の際といった、非常に根掛かり(仕掛けが障害物に引っ掛かること)しやすい場所に潜んでいます。高価な餌と仕掛けを使っていると、根掛かりによる損失を恐れて、どうしても安全な場所ばかりを攻めがちです。しかし、安い餌であれば「たとえ根掛かりしても、また次を投げれば良い」と大胆に、そして積極的に危険なポイントを攻めることができます。その一投が、他の釣り人が攻めきれない場所に潜む大物を引きずり出すきっかけになるかもしれません。 - 最速で成長するための「学習機会」の最大化:

釣り、特に石鯛釣りのような奥深い釣りは、経験の積み重ねが何よりも重要です。安い餌を使うことで釣行回数を増やせるということは、それだけ多くの「学習機会」を得られるということです。潮の流れの読み方、アタリの出方、魚とのやり取りなど、机上の知識だけでは決して得られない生きた経験を、安い投資で何度も積むことができます。失敗を恐れずに挑戦できる環境こそが、上達への最短ルートです。

原則:「最高の餌」よりも「最高の場所とタイミング」

もちろん、超一級のポイントで、活性の高い大型の老成魚(ろうせいぎょ)だけを狙うのであれば、サザエやウニに軍配が上がる場面もあるでしょう。しかし、ほとんどの場合、魚の釣果を決定づける最も重要な要素は、「餌の値段」ではありません。「魚がいる場所(ポイント)で、魚が口を使うタイミング(時合い)に、餌を届けること」、この一点に尽きます。お腹を空かせた石鯛の目の前に差し出された30円のムール貝は、魚がいない場所に投入された300円のサザエよりも、無限に価値があるのです。

「安い餌だから釣れない」のではなく、「安い餌だからこそ、釣れる確率を高めるための行動量を増やせる」。この発想の転換が、あなたの石鯛釣りをより豊かで、エキサイティングなものに変えてくれるはずです。

石鯛の餌は通販でも購入可能

「近くに品揃えの良い釣具店や業務スーパーがない」「もっと多様な餌を試してみたい」。そんな悩みを抱える釣り人にとって、インターネット通販は、餌調達における第三の、そして極めて強力な選択肢となります。Amazonや楽天市場といった大手ECサイトから、専門の釣り餌店のオンラインショップまで、今や自宅にいながら全国各地の様々な餌を取り寄せることが可能です。このチャネルを使いこなすことで、あなたの石鯛釣りの戦略はさらに深化するでしょう。

通販だからこそ得られる3つの大きなメリット

通販での餌購入は、単に「便利」という言葉だけでは片付けられない、明確なアドバンテージを持っています。

- 実店舗を遥かに凌ぐ「圧倒的な品揃え」:

通販の最大の魅力は、その無限とも言える商品ラインナップにあります。一般的な釣具店では、その地域で実績のある数種類の餌しか置いていないことがほとんどです。しかし、インターネット上には、以下のような特殊な餌や、専門的な商品が溢れています。- 遠隔地の特産餌:九州地方で人気の冷凍ヤドカリや、特定の地域でしか採れない種類のカニなど、通常では入手不可能な餌。

- 特殊加工餌:アミノ酸を添加して集魚効果を高めた加工済みの赤貝や、食い込みを良くするために硬さを調整したムール貝など、専門店ならではの工夫が凝らされた商品。

- 大容量・業務用パック:釣行回数が多いヘビーユーザーや、釣り仲間との共同購入に最適な、5kgや10kgといった大容量の業務用冷凍餌。

- 時間と労力を節約する「利便性」:

釣行前日は、仕掛けの準備や情報収集で何かと忙しいものです。通販を利用すれば、釣具店を何軒もはしごして餌を探し回る必要がなくなります。24時間いつでもスマートフォンやPCから注文でき、指定した日時に自宅まで届けてくれるため、貴重な時間を有効に活用できます。 - 計画的な「まとめ買い」によるコスト削減:

大容量パックを一度に購入する「まとめ買い」を行うことで、1kgあたりの単価を大幅に下げられる場合があります。送料は別途かかることが多いものの、複数回分の餌を一度に購入すれば、トータルコストを実店舗での購入以下に抑えることも十分に可能です。

通販で失敗しないための「注文から保管」までの完全ガイド

便利な通販ですが、相手が生ものである「餌」である以上、いくつか注意すべき点があります。以下のポイントを押さえることで、トラブルを未然に防ぎ、最高の状態で餌を手に入れることができます。

よくある失敗例:受け取りミスによる品質劣化

最も多い失敗が、配送日時の管理ミスです。「冷凍(クール便)」で届いた餌を、留守中に宅配ボックスや玄関先に長時間放置してしまった結果、解凍と再冷凍が繰り返され、品質が著しく劣化してしまうケースです。ドリップが大量に出て身が崩れやすくなるだけでなく、異臭の原因にもなり、釣り餌として使い物にならなくなってしまいます。

このような事態を避けるため、以下の手順を徹底してください。

通販での餌購入 成功のためのチェックリスト

- 信頼できるショップを選ぶ:まずは、大手ECサイトのレビューを参考にしたり、実績のある有名釣具店のオンラインショップを選んだりしましょう。商品の品質だけでなく、梱包状態に関するレビューも要チェックです。

- 配送方法と送料を必ず確認:注文時には、配送方法が「クール便(冷凍)」に指定されていることを必ず確認してください。また、商品代金だけでなく、クール便の送料を含めた総額がいくらになるのかを把握することが重要です。

- 余裕を持ったスケジュールで注文:釣行日の1週間前までには注文を完了させるのが理想です。悪天候や交通事情による配送遅延のリスクを考慮し、直前の注文は避けましょう。

- 受け取り日時を確実に指定:注文時に「配送日時指定」サービスを活用し、必ず在宅している時間帯に届くように設定します。そして、商品を受け取ったら、間髪入れずに冷凍庫へ保管してください。

【上級者へのステップ】「餌専用冷凍庫」という選択肢

石鯛釣りにのめり込み、まとめ買いのメリットを最大限に活かしたいと考えるようになったら、「餌専用の冷凍庫(セカンドフリーザー)」の導入を検討する価値があります。数万円から購入できる小型のものでも十分です。これにより、家族の食料品と釣り餌を衛生的に分けられるだけでなく、いつでも豊富な種類の餌をストックしておくことができ、急な釣行にも対応できるという、計り知れない安心感とアドバンテージを手に入れることができます。

以下の表は、餌の購入場所ごとのメリット・デメリットをまとめたものです。

それぞれの特徴を理解し、ご自身の釣りのスタイルに合わせて最適な方法を選択してください。

| 購入場所 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 釣具店 | 専門的なアドバイスがもらえる。地域の最新情報が得られる。 | 価格が比較的高め。品揃えが限られる。営業時間に縛られる。 |

| スーパー | 価格が非常に安い。入手が容易で利便性が高い。 | 釣り餌専用ではないため、種類が限定的。品質にばらつきがある場合も。 |

| 通販 | 品揃えが圧倒的に豊富。まとめ買いで安くなる。利便性が高い。 | 送料がかかる。実物を見れない。計画的な注文と確実な受け取りが必要。 |

通販という選択肢を賢く利用することで、あなたの餌のストックはより多様で戦略的なものになります。これまで試したことのなかった餌との出会いが、自己記録を更新する一匹に繋がるかもしれません。

石鯛の餌をスーパーで探す際のQ&A

- 石鯛の最強の餌は何?

- そもそも石鯛の大好物は?

- 石垣鯛のエサは何がいい?

- 【応用編】石鯛にウニを付ける方法は?

- 【タックル編】石鯛のラインは何号がよい?

- 【豆知識】石鯛が60センチだと何年に?

石鯛の最強の餌は何?

これは、石鯛釣りを志す全ての釣り人が一度は抱くであろう、究極の問いです。インターネットや釣り雑誌を紐解けば、「最強餌はサザエ」「いや、ガンガゼ(ウニの一種)こそ至高」といった様々な情報が飛び交っています。しかし、数多くの経験を積んだベテラン釣り師ほど、この問いに対しては慎重な答えを口にします。結論から言えば、「あらゆる状況で通用する、唯一絶対の最強餌というものは存在しない」というのが、最も誠実で、そして真実に近い答えです。

本当の意味での「最強の餌」とは、固定された特定の種類の餌のことではありません。その日の海の状況、季節、場所、そして釣り人自身の戦略といった、無数の変数に完璧にマッチした餌こそが、その日、その場所における「最強の餌」となり得るのです。このセクションでは、最強の餌を「選ぶための思考法」を徹底的に解説します。

状況判断こそが最強の餌を選ぶ鍵

プロの釣り師は、釣り場に立つ前に、あるいは立ちながら、常に以下の要素を複合的に分析し、餌の選択を微調整しています。

餌の選択を左右する4大要素

- 1. 季節と水温

- 魚の活性を最も大きく左右する要素です。一般的に、水温が高い夏から秋は石鯛の活性も高く、広範囲を泳ぎ回って餌を探します。しかし、同時に餌取りの活性も最高潮に達するため、サザエやイカといった耐久性の高い餌が有利になります。逆に、水温が下がる春や晩秋は、石鯛の動きが鈍くなり、少ない捕食で効率よく栄養を摂ろうとします。このような状況では、匂いが強く、一口で食べやすい赤貝やムール貝が効果を発揮することがあります。

- 2. 場所の特性(地形と水深)

- 釣りをしている場所の環境も重要です。例えば、遠浅の地磯で、カニやフジツボが豊富な場所であれば、現地で採集したカニが何よりも強い「最強餌」になることがあります。一方で、水深のある沖磯では、広範囲から魚を寄せる必要があるため、匂いの拡散力とアピール力に優れたウニが有利になる、といった具合です。堤防であれば、前述の通りコストパフォーマンスと手返しの良さを重視したムール貝やアサリが合理的な「最強餌」と言えるでしょう。

- 3. 餌取りの状況

- その日の餌取りの多寡と種類は、餌の選択に最も直接的な影響を与えます。フグが多いなら、その硬い歯でも簡単には破壊できないサザエやイカ。ベラやスズメダイのような、ついばむタイプの餌取りが多いなら、殻でガードしたムール貝。餌取りが全くいない幸運な状況であれば、アピール力重視でアサリやエビの出番となります。

- 4. 釣り人の戦略

- 60cmを超えるような大型の老成魚(クチグロ)だけをストイックに狙うのであれば、覚悟を決めて一日中サザエを投げ続けるのが「最強」の戦略かもしれません。一方で、サイズは問わず、まずは一匹の石鯛の顔を見たい、というのであれば、食い込みの良い赤貝やムール貝で確率を高めるのが「最強」の戦略です。

あえて格付けするなら?状況別・石鯛餌パワーランキング

「それでも序列を知りたい」という方のために、あえて一般的な評価を基に、餌のパワーランキングを作成しました。ただし、これはあくまで一般的な傾向であり、前述の状況判断が何よりも優先されることを心に留めておいてください。

| ランク | 餌の種類 | 得意な状況・特徴 | 弱点・注意点 |

|---|---|---|---|

| S (王道) | サザエ, ウニ (ガンガゼ) | 大型狙い、餌取りが多い状況での最終兵器。アピール力、耐久性ともに最高クラス。 | 価格が非常に高い。入手が困難。 |

| A (万能) | 赤貝, ムール貝 | 食い込みの良さとアピール力のバランスに優れる。コストパフォーマンスが高く、あらゆる状況に対応できる。 | サザエほどの耐久性はない。状況によっては餌取りに弱い。 |

| B (専門家) | イカ, ヤドカリ, カニ | イカは耐久性、ヤドカリ・カニは特定の場所での特効餌として、それぞれ突出した能力を持つ。 | 汎用性はAランクに劣る。得意な状況以外では苦戦することも。 |

| C (多才) | アサリ, エビ | 石鯛以外の魚種へのアピールが非常に高い。五目釣りや、状況を探るパイロットベイトとして優秀。 | 石鯛への特化性は低い。身が柔らかく、餌取りに非常に弱い。 |

よくある失敗例:情報の鵜呑みによる戦略ミス

有名な釣り師が「ウニで大物を釣った」という情報だけを見て、自身の釣行(例えば、餌取りの少ない春先の堤防)で高価なウニを一日中使い続け、全くアタリがないまま終わってしまう。これは非常によくある失敗です。その釣り師がウニを使った背景には、「真夏の沖磯」「高水温」「無数の餌取り」といった、ウニでなければならなかった理由があるはずです。教訓として、他人の成功事例を参考にする際は、その「結果」だけを模倣するのではなく、なぜその餌が選ばれたのかという「背景」や「文脈」までを読み解くことが、自身の釣果に繋げるための鍵となります。

最強の餌探しの旅は、石鯛釣りの最も面白く、そして奥深い部分です。スーパーで買える餌を武器に、ぜひあなただけの「今日の最強餌」を見つけ出すプロセスを楽しんでください。

そもそも石鯛の大好物は?

スーパーで手に入る代用餌の有効性を理解する上で、まず知っておくべきことがあります。それは、ターゲットである石鯛が、自然界で何を主食とし、何を「大好物」としているのか、という根本的な問いへの答えです。彼らの食性を知ることは、なぜムール貝やアサリが有効なのか、そしてどういった餌が効果的かの「答え合わせ」になります。その秘密は、彼らの口の構造に隠されています。

「石をも砕く」は比喩ではない!特殊な歯の構造「癒合歯」

石鯛が他の多くの魚と一線を画す最大の特徴は、その強靭な顎と特殊な歯の構造にあります。彼らの口の中には、一般的な魚のような一本一本独立した歯はありません。その代わり、無数の小さな歯が石灰質で固められ、一体化した「癒合歯(ゆうごうし)」と呼ばれる、鳥のくちばしやペンチのような極めて頑丈な器官を持っています。

石鯛の捕食を可能にする「癒合歯」のメカニズム

この癒合歯は、肉を切り裂くためではなく、硬い物体を「破砕」するために特化した、自然界が生んだ驚異的な工具です。この強力な歯のおかげで、石鯛は他の魚が手出しできない硬い殻に守られた生物を主食とする、独自の生態的地位(ニッチ)を築いています。釣り人が使う太い釣り針を噛み潰したり、硬いオモリに歯形を残したりすることさえあるほど、その力は絶大です。

この特異な食性を理解することが、効果的な餌選びの第一歩です。彼らが日常的に何を食べているかを知れば、自ずと「大好物」が見えてきます。

石鯛が棲む岩礁帯は、彼らにとっての「ご馳走ビュッフェ」

石鯛が好んで生息する岩礁地帯は、彼らにとってまさに食べ放題のレストランです。そこには、彼らの癒合歯を活かせるご馳走が満ち溢れています。具体的に石鯛が食べるものは、大きく分けて以下の3つのカテゴリーに分類されます。

カテゴリー1:硬殻軟体動物(貝類)

最も代表的な大好物が、硬い殻を持つ貝類です。強力な顎で殻ごとバリバリと噛み砕き、中の美味な身を食べます。

- サザエ:栄養価、食べ応えともに満点で、石鯛にとっての「王様のご馳走」。伝統的な釣り餌として最高級の地位を確立しています。

- トコブシ、アワビ:岩に強力に張り付いていますが、癒合歯でこじ開けるようにして捕食します。

- カキ(牡蠣)やカラスガイ:堤防の壁面や岩に付着しているこれらの二枚貝も、格好のターゲットです。

カテゴリー2:甲殻類

硬い甲羅や殻に覆われた甲殻類も、重要なタンパク源です。癒合歯で器用に装甲を破壊して捕食します。

- フジツボ:岩の表面をびっしりと覆うフジツボは、石鯛にとってはおやつのような存在。岩肌をかじるようにして食べます。

- カニ類(イソガニなど):磯を歩き回るカニを見つけると、素早く捕らえ、甲羅ごと噛み砕きます。

- ヤドカリ:巻貝の殻に身を隠していますが、石鯛はお構いなしに殻ごと破壊し、中の柔らかい本体を食べます。

カテゴリー3:棘皮動物(ウニ類)

長い棘を持つウニ類も、石鯛にとっては大好物です。特に「ガンガゼ」は特効餌として知られています。

- ウニ類(ガンガゼ、バフンウニなど):長い毒針を持つガンガゼでさえ、石鯛は棘の根元にある脆い殻を狙って巧みに破壊し、中の生殖巣を食べます。非常に栄養価が高く、好んで捕食する対象です。

【結論】スーパーの餌が効く、明確な理由

ここまで見てきた石鯛の「大好物リスト」と、我々がスーパーで手に入れる代用餌を比べてみましょう。

- ムール貝やアサリ:これらは、サザエやカラスガイと同じ「貝類」です。匂いや成分が近く、石鯛にとって馴染み深い食べ物なのです。

- エビ:カニやヤドカリと同じ「甲殻類」の仲間です。プリプリとした身の食感は、彼らが普段から食べ慣れているものです。

つまり、スーパーの代用餌は、単に「魚が食べるもの」というだけでなく、「石鯛の食性に合致した、理にかなった選択」であると言えるのです。

よくある失敗例:魚の切り身では釣れない?

初心者がやりがちな失敗として、アジやサバといった「魚の切り身」を石鯛狙いで使ってしまうケースがあります。もちろん、偶然釣れる可能性はゼロではありませんが、石鯛は基本的に魚食性(フィッシュイーター)ではありません。彼らの体は、硬いものを砕いて食べることに特化しており、小魚を追い回すような生態ではないのです。教訓として、石鯛を狙うのであれば、彼らの大好物である「貝類」か「甲殻類」に的を絞ることが、釣果への最も確実な道です。

石垣鯛のエサは何がいいですか?

石鯛と並び称される「石物」のターゲット、それがイシガキダイです。幼魚の頃は石垣のような美しい模様を持ち、成長したオスは口の周りが白くなることから「クチジロ」とも呼ばれ、70cmを超える大型は多くの磯釣り師の夢となっています。では、このイシガキダイを狙う場合、餌は何を選べば良いのでしょうか。結論から言えば、「石鯛に有効な餌は、基本的に全てイシガキダイにも有効である」と考えて間違いありません。

生物学的に見る、石鯛と石垣鯛の「いとこ」関係

石鯛とイシガキダイが同じ餌を好むのには、極めて明確な生物学的理由があります。両者は同じスズキ目イシダイ科イシダイ属に分類される、非常に近しい近縁種、いわば「いとこ」のような関係です。

- 石鯛の学名:Oplegnathus fasciatus

- イシガキダイの学名:Oplegnathus punctatus

学名からも分かる通り、属レベルで同じグループに属しており、骨格や生態も酷似しています。そして最も重要な共通点が、両者ともに「癒合歯(ゆうごうし)」を持っていることです。前述の通り、この硬いものを砕くために特化した歯の構造が、彼らの食性を決定づけています。つまり、イシガキダイも石鯛と同様に、サザエやウニ、カニといった硬い殻を持つ生物を主食としているのです。

近縁関係の何よりの証拠「交雑個体」の存在

石鯛とイシガキダイの近しさを物語る興味深い現象として、自然界で両者の「交雑」が起こることが知られています。石鯛の縞模様とイシガキダイの斑点模様の両方を持つこのハイブリッド個体は、釣り人の間では「キンダイ」や「イシガキイシダイ」と呼ばれ、非常に珍重されています。交雑して子孫を残せるということは、遺伝的にも極めて近い関係であることの動かぬ証拠です。

餌は同じ。しかし「戦略」は異なる。鍵は「水温」にあり

使用する餌の種類は同じで良い一方で、実際の釣りにおける戦略は、石鯛狙いと全く同じとは限りません。その違いを生む最大の要因が、両者の好む「生息域」と「水温」です。

一般的に、イシガキダイは石鯛よりも南方系、つまり暖かい海を好む傾向が強い魚です。本州沿岸では両者の生息域は重なりますが、九州南部や伊豆諸島、沖縄といった暖かい海域では、イシガキダイの魚影が圧倒的に濃くなります。この「高水温の環境」こそが、餌の選択や釣りの組み立てに影響を与えるのです。

高水温がもたらす「餌取り地獄」への備え

水温が高いということは、本命であるイシガキダイの活性が高いだけでなく、あらゆる餌取りたちの活性も最高潮に達していることを意味します。特に南方系の海域には、本土では見られないようなカラフルで獰猛な餌取り(モンガラカワハギ類やイスズミなど)が数多く生息しています。これらの魚は、柔らかい餌を瞬く間に食い尽くしてしまいます。そのため、イシガキダイを狙う際は、石鯛狙いの時以上に「餌の耐久性」を意識した戦略が求められます。

以下の表は、釣り人の視点から見た石鯛とイシガキダイの戦略的な違いをまとめたものです。

| 比較項目 | 石鯛(ホンイシ) | 石垣鯛(クチジロ) |

|---|---|---|

| 主な生息域 | 北海道南部~九州。比較的広範囲。 | 房総半島以南~沖縄。より南方、暖流の影響が強いエリアに多い。 |

| 好む水温 | 18℃~24℃が適水温とされる。 | 20℃以上の高水温を好む傾向が強い。 |

| 有効な餌 | サザエ、ウニ、カニ、ヤドカリ、ムール貝、アサリ、イカなど、基本的に全て共通。 | |

| 戦略のポイント | 状況に応じた餌の選択。 | 高水温による餌取り対策が最重要課題。餌の耐久性をより重視する必要がある。 |

| 主なゲスト(外道) | ニザダイ、タカノハダイ、アイゴなど。 | 上記に加え、ブダイ類、ハタ類、モンガラカワハギ類など、南方系の魚が多くなる。 |

結論:イシガキダイ狙いでも、スーパーの餌は一軍

結局のところ、イシガキダイを狙う場合でも、スーパーで手に入る餌は非常に有効です。特に、

- 業務スーパーのムール貝:コストパフォーマンスに優れ、殻付きで使えば餌取り対策も可能。

- イカの切り身:最高の耐久性を誇り、南方系の獰猛な餌取りにも対抗できる。

この2種類は、イシガキダイ狙いの釣行においても、必ずクーラーボックスに入れておきたい「一軍餌」と言えるでしょう。石鯛狙いで培った餌の知識とテクニックは、そのままイシガキダイ狙いにも応用できます。ただし、釣り場の環境(特に水温と餌取りの種類)に合わせて、より「硬い」「耐久性の高い」餌の出番が多くなることだけを覚えておいてください。

【応用編】石鯛にウニを付ける方法は?

ここまではスーパーで手軽に購入できる餌を中心に解説してきましたが、石鯛釣りの世界を深く探求する上で避けては通れない、まさに「最終兵器」とも言うべき餌が存在します。それがウニです。特に、長い棘を持つ「ガンガゼ」は、大型の老成魚、通称「クチグロ」を狙う際の特効餌として、古くから絶大な信頼を置かれています。スーパーの餌で基本をマスターしたアングラーが、次なるステップとして憧れるこのウニの付け方を、安全対策から実践的なテクニックまで詳しく解説します。

なぜウニは石鯛を狂わせるのか?その生物学的魅力

石鯛が他の餌には目もくれず、ウニにだけ猛烈にアタックしてくることがあるのはなぜでしょうか。その理由は、ウニの内部にある生殖巣(我々が食用にする部分)が、石鯛にとってこの上ない「ご馳走」であるためです。

栄養の塊、ウニの生殖巣

ウニの生殖巣は、産卵期に向けて栄養をたっぷりと蓄えており、脂質、タンパク質、そして旨味成分であるアミノ酸が非常に高濃度で含まれています。これは、厳しい自然界を生き抜く石鯛にとって、極めて効率の良いエネルギー源です。特にその独特の磯の香りと濃厚な味は、石鯛の味覚と嗅覚を強烈に刺激し、捕食本能のスイッチを強制的にONにする効果があると考えられています。

釣り餌として主に使われるウニには、以下の種類があります。

- ガンガゼ: 最もポピュラーな釣り餌用のウニ。長い棘に毒があり取り扱いに注意が必要ですが、その分アピール力は絶大。

- バフンウニ: 棘が短く、安全で扱いやすい。サイズが小さいため、2~3個を数珠掛けにして使うことが多い。

- ムラサキウニ: 食用としても一般的なウニ。ガンガゼとバフンウニの中間的な特徴を持つ。

安全第一!ガンガゼの正しい扱い方と付け方

ここでは、最も代表的なガンガゼの付け方をステップ・バイ・ステップで解説します。ガンガゼの棘には毒があり、刺さると激しく痛むだけでなく、体内で折れて非常に厄介なことになります。必ず以下の安全対策を徹底してください。

【最重要】ガンガゼを取り扱う際の安全装備

素手で触ることは絶対に避けてください。以下の道具は必須です。

- 厚手のゴム手袋:軍手では棘が貫通する恐れがあります。漁業用の分厚いゴム手袋が理想です。

- トングまたはペンチ:ウニをしっかりと掴むために使用します。

- 頑丈なハサミまたはニッパー:硬い棘をカットするために使います。100円ショップのものでは歯が立たないことがあります。

ガンガゼの付け方 実践手順

- 棘(トゲ)をカットする:トングでガンガゼをしっかり固定し、ハサミで棘をカットしていきます。この時、全ての棘をカットするのではなく、針を通す中心部分の棘だけを短く刈り込むのがコツです。上下の棘を少し残しておくことで、より自然に見え、海底で転がりにくくなる効果もあります。

- 口の位置を確認する:ウニの裏側中心部にある、硬くて白い部分が「口」です。ここが針を刺し入れる起点となります。

- 針を刺し通す:石鯛針やタマン針といった、軸が太くフトコロが広い針を用意します。針先をウニの口のすぐ横にある、比較的柔らかい部分に当て、硬い殻を貫通させて中心部を通し、反対側(背中側)に針先を出すように通します。

- 位置を調整する:針がウニの中心を貫き、針先がしっかりと出ている状態になれば完成です。この刺し方により、石鯛がウニを噛み砕いた際に、高い確率で針が口の中に掛かるようになります。

よくある失敗例:浅い針掛かりによる「素バリ」

ガンガゼの硬い殻や鋭い棘を恐れるあまり、針先を殻の表面に少し掛けただけで投入してしまう。これは初心者にありがちな失敗です。石鯛は巧みにウニを回転させ、中身だけを吸い出すように食べることがあります。浅い針掛かりでは、あっという間に中身だけを食べられ、棘と殻だけが残った空っぽのウニが針に付いたまま戻ってくる「素バリ(すばり)」が多発します。教訓として、恐れずに、そして躊躇なく、針をウニのど真ん中に貫通させること。これが釣果への分かれ道です。

【上級テクニック】「ウニガラ撒き」で魚を寄せる

ベテラン釣り師は、付け餌だけでなく、撒き餌(まきえ)としてもウニを活用します。使い古したウニや、形の悪いウニをハンマーなどで砕き、その殻(ウニガラ)をポイントに撒くのです。これにより、ウニの匂いが潮に乗って拡散し、広範囲から石鯛を寄せ付けると共に、その場所が「安全にウニが食べられる場所」だと認識させ、警戒心を解く効果が期待できます。

ウニは高価で扱いも難しいですが、それを乗り越えた先には、自己記録を更新するような夢の大型石鯛との出会いが待っているかもしれません。スーパーの餌で経験を積み、タックルや技術に自信が持てるようになったら、ぜひこの「王者の餌」に挑戦してみてください。

【タックル編】石鯛のラインは何号がよい?

最高の餌を用意しても、魚との唯一の接点である「ライン(釣り糸)」が弱ければ、夢の一匹を手にすることはできません。特に、岩場に突進する石鯛の強烈な引きは、生半可なラインでは一瞬で断ち切られてしまいます。しかし、「石鯛のライン」と一括りにすることはできません。なぜなら、狙う魚のサイズや釣り場の環境、そして釣り人のスタイルによって、最適なラインの太さ(号数)は全く異なるからです。ここでは、「本格的な石物釣り」と、この記事で主にご紹介している「ライトタックル石鯛」の2つのスタイルに分け、それぞれに最適なラインシステムを徹底解説します。

スタイル1:【ヘビークラス】 70cm超の「クチグロ」を獲るための本格仕様

まず、専門の石鯛竿と大型の両軸リールを用いて、荒磯から70cmを超えるような大型のクチグロ(老成した雄の石鯛)を狙う、伝統的な本格スタイルのラインシステムです。この釣りの舞台は、鋭い岩やフジツボがびっしりと付着した、非常に過酷な環境。ラインには、魚の強烈な引きに耐える「強度」と、岩に擦れても切れない「耐摩耗性(根ズレへの強さ)」が極限まで求められます。

本格石物釣りのラインシステム

- 道糸(リールに巻くメインライン):

伝統的にナイロンラインの20号~30号が標準とされています。20号で約80ポンド、30号では100ポンドを超える強度を誇ります。なぜこれほど太いラインが必要かというと、ナイロン特有の「伸び」が、魚が急に突っ込んだ際の衝撃を吸収し、ラインブレイクを防ぐクッションの役割を果たすからです。また、表面が滑らかで根ズレにも比較的強いのが特徴です。近年では、潮の流れが速い場所で糸が流されにくい、より細いPEラインの8号~10号なども使われますが、根ズレ対策として非常に長いリーダー(40号以上のナイロン)が必要となり、上級者向けのセッティングと言えます。 - ハリス(針を結ぶリーダー部分):

このスタイルでは、選択の余地なく「ワイヤーハリス」が必須となります。石鯛の「癒合歯」の前では、どんなに太いナイロンやフロロカーボンラインも、豆腐のように噛み切られてしまうからです。35番~38番といった規格の専用ワイヤーを、瀬ズレ(道糸とハリスを繋ぐ部分)ワイヤーと組み合わせて使用します。

このヘビーなラインシステムは、まさに「王者」と真っ向から力勝負を挑むための、一切の妥協を排した究極の仕様です。

スタイル2:【ライトクラス】 スーパーの餌で楽しむための推奨仕様

次に、この記事のテーマである、スーパーで手に入る餌を使い、比較的足場の良い堤防や地磯から数釣りや40cmクラスまでを楽しむ「ライトタックル石鯛」のラインシステムです。こちらのスタイルでは、本格仕様ほどの過剰な強度は不要な代わりに、繊細なアタリを捉える「感度」と、餌を自然に見せる「しなやかさ」が重要になります。

ライトタックル石鯛の推奨ラインシステム

- 道糸(リールに巻くメインライン):

PEラインの2号~4号を推奨します。PEラインは伸縮性がほぼゼロであるため、石鯛が餌の端を少しだけついばむような「前アタリ」と呼ばれる微細な信号も、明確に手元まで伝えてくれます。これにより、アワセ(フッキング)のタイミングを逃さず、釣果を大きく伸ばすことが可能です。ショアジギングやシーバスで使っているタックルを流用できるのも大きなメリットです。 - ハリス(針を結ぶリーダー部分):

ワイヤーではなく、フロロカーボンラインの7号~12号を使用します。40cmクラスまでの石鯛であれば、歯がまだ発達しきっておらず、この太さのフロロカーボンラインであれば簡単には切られません。ワイヤーに比べてしなやかで透明度が高いため、魚に違和感を与えにくく、餌を自然に漂わせることができるのが最大のメリットです。まずは10号(約35ポンド)あたりから始めてみると良いでしょう。

よくある失敗例:アンバランスなタックルシステム

ライトなシーバスロッドに、本格石鯛釣りの真似をしてナイロン20号を巻いてしまう。これは最悪の組み合わせの一つです。硬く太すぎるラインは、軽いオモリでは飛距離が出ず、リールには馴染まずトラブルが多発し、ロッドの繊細な穂先ではアタリも取れません。教訓として、ラインの太さは、必ずロッドやリール、そして狙う魚のサイズとの「バランス」を考えて選ぶ必要があります。ライトな釣りにはライトなライン、ヘビーな釣りにはヘビーなライン、という基本原則を忘れないでください。

以下の表に、2つのスタイルのラインシステムの違いをまとめます。

| スタイル | 主なターゲット | 道糸(メインライン) | ハリス(リーダー) | コンセプト |

|---|---|---|---|---|

| 本格石物釣り | 60cm超の大型 | ナイロン 20号~30号 | ワイヤーハリス | 強度と耐摩耗性を最優先。パワー勝負。 |

| ライトタックル石鯛 | ~40cmクラス中心 | PE 2号~4号 | フロロカーボン 7号~12号 | 感度と食い込みを重視。テクニカルな釣り。 |

スーパーの餌で気軽に始めるのであれば、まずは「ライトクラス」のラインシステムを参考にしてください。高価な専門タックルを揃えなくても、適切なラインを選ぶだけで、石鯛とのスリリングなファイトを十分に楽しむことができます。

【豆知識】石鯛が60センチだと何年になる?

苦労の末に釣り上げた一匹の石鯛。その風格ある魚体を前にして、「この魚は一体、どれくらいの年月、この厳しい自然界を生き抜いてきたのだろうか」と、ふと疑問に思ったことはありませんか。魚の年齢を知ることは、その生命への敬意を深め、釣りをより味わい深いものにしてくれます。結論から申し上げますと、60cmクラスの大型石鯛は、おおよそ15年~20年、あるいはそれ以上の歳月を生きていると考えられています。これは、我々人間で言えば、まさに成熟した大人に相当する年齢です。

どうやって魚の年齢を調べるのか?科学の目「耳石」

「魚の年齢など、どうやって正確に分かるのか」と不思議に思うかもしれません。その秘密は、魚の頭部、内耳の中にある「耳石(じせき)」と呼ばれる小さな炭酸カルシウムの結晶に隠されています。

魚の生涯を記録する「フライトレコーダー」耳石とは?

耳石は、魚が平衡感覚を保ったり、音を感知したりするために使う重要な器官ですが、同時に木の年輪のように、魚の成長の履歴を一日単位で刻みつけています。魚の成長が活発な夏(高水温期)には、耳石に透明で幅の広い「透明帯」が形成され、成長が緩やかになる冬(低水温期)には、白く不透明で幅の狭い「不透明帯」が形成されます。この透明帯と不透明帯のワンセットを「輪紋(りんもん)」と呼び、この輪紋の数を顕微鏡で数えることで、極めて正確に魚の年齢を査定することができるのです。これは、水産研究・教育機構などの公的研究機関でも用いられている、確立された年齢査定方法です。

石鯛の成長はゆっくり。大型への道は長く険しい

魚の成長は、人間のように一定ではありません。特に石鯛は、最初の数年は比較的早く成長しますが、成魚になるとその成長スピードは非常に緩やかになります。40cmから50cmに成長するのに数年、さらにそこから60cmに達するまでには、さらに長い年月を要します。大型の個体ほど、幾多の嵐や外敵との戦いを生き延びてきた、歴戦の猛者なのです。

以下に、石鯛の全長と推定年齢、そして一般的な呼称の目安をまとめた成長曲線表を示します。

| 全長(サイズ) | 推定体重 | 推定年齢 | 一般的な呼称・補足 |

|---|---|---|---|

| ~15cm | ~150g | 満1歳 | サンバソウ。はっきりとした縞模様が特徴の幼魚。 |

| 20cm~30cm | 300g~800g | 2歳~5歳 | シマダイ。堤防などでも釣れる若魚サイズ。この頃から成長が少しずつ緩やかになる。 |

| 40cm | 約1.5kg | 7歳~8歳 | 中型。地磯や沖磯での本格的なターゲットとなるサイズ。 |

| 50cm | 約3.0kg | 10歳~12歳 | 大型。多くの釣り人が目標とする、風格十分のサイズ。 |

| 60cm | 約4.5kg~5.0kg | 15歳~20年 | クチグロ級。老成した雄。風格、引きの強さともに別格。 |

| 70cm~ | 7.0kg~ | 25年以上 | 幻級。釣り人の一生の夢となる、まさに「磯の王者」。 |

一匹の魚との出会いを考える「キャッチ&リリース」という選択肢

石鯛は、刺し身や塩焼きにすると非常に美味しい、食用の価値が極めて高い魚です。しかし、この成長の遅さを知ると、一匹の魚との出会いの意味が少し変わって見えてこないでしょうか。特に、60cmを超えるような大型の個体は、その海域の生態系において、優れた遺伝子を残す貴重な親魚(ブリーダー)としての役割を担っています。

もちろん、釣った魚を美味しくいただくことは、釣りという文化の根幹をなす素晴らしい行為です。しかし、もしあなたが自己記録を更新するような素晴らしい一匹に出会えたなら、未来の海へその命を還す「キャッチ&リリース」もまた、誇り高い選択肢の一つであることを、心の片隅に留めておいていただければと思います。20年という長い歳月への敬意を込めてリリースされた魚は、きっとこれからも多くの釣り人に夢を与え続けてくれるはずです。

スーパーの餌で気軽に楽しむ釣りであっても、その先にいる一匹の魚の背景にある、長い生命の物語に思いを馳せることで、あなたの釣りはより深く、豊かなものになるに違いありません。

総括:石鯛の餌をスーパーで探す楽しみ

「磯の王者」石鯛釣りは、もはや一部のベテランだけのものではありません。この記事で解説してきた通り、スーパーマーケットという最も身近な場所を起点に、誰でも気軽に、そして奥深く楽しむことができます。最後に、この記事の要点をリストとしてまとめます。あなたの次なる挑戦が、素晴らしい一匹との出会いに繋がることを願っています。

- 石鯛釣りは専門餌がなくても気軽に始められる

- スーパーや業務スーパーは安くて有効な代用餌の宝庫

- 最強の代用餌は業務スーパーで買える冷凍ムール貝

- ムール貝は集魚効果が高くコストパフォーマンスに優れる

- 餌取り対策には殻を活用し剥き身は貝柱に針を刺すのが基本

- アサリはカワハギなど多彩な魚が釣れる五目釣りに最適

- イカの切り身は餌取りに非常に強く守備の要となる餌

- エビは万能餌としてポイント開拓や状況変化に対応できる

- 安い餌を選ぶことは手返しを増やし釣果に繋がる賢い戦略

- 「最強の餌」は固定ではなく季節や場所など状況に応じて変わる

- 石鯛の大好物はサザエやカニで癒合歯という特殊な歯で捕食する

- イシガキダイも石鯛と食性が同じでスーパーの餌は有効

- 専門餌のウニは大型狙いの切り札だが安全な取り扱いが必須

- ライトタックルならPE2号から4号にフロロ10号前後のリーダーが基準

- 60cmの石鯛は15年以上の歳月を生きた敬意を払うべき貴重な魚